.....................................

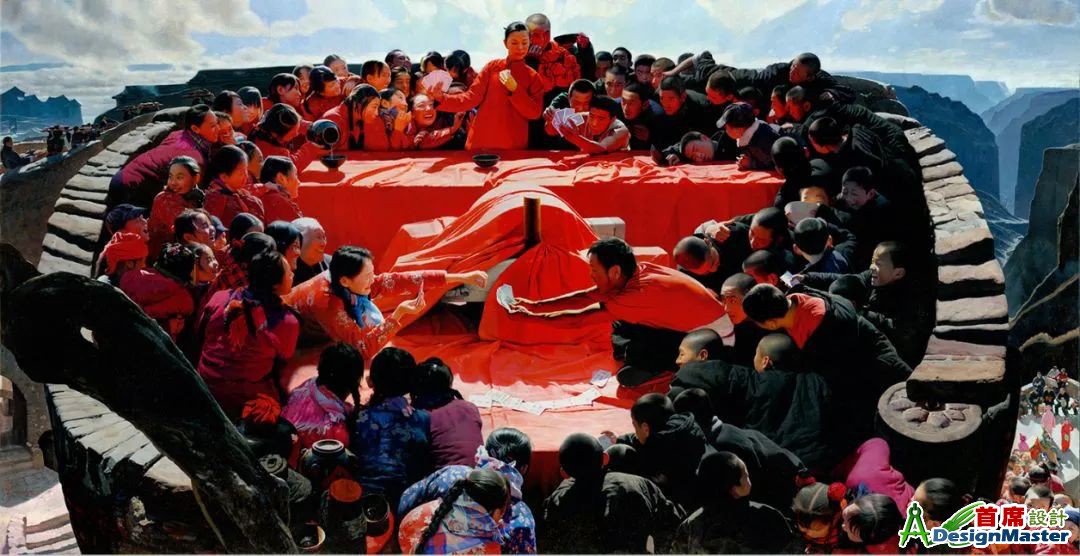

乡村是人类最初的家园,也是人类最终的归宿。即使肉体漂泊在都市,最后的灵魂依然要回归乡野。这是怀斯,也是王沂东绘画创作的情感皈依所在,也是我们这个时代,每个人挥之不去的情结。

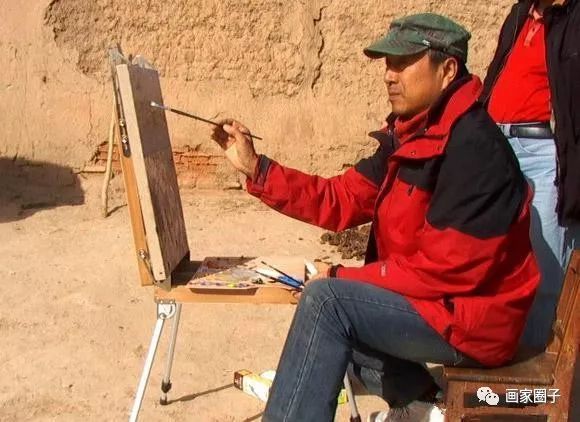

王沂东 1955年5月11日出生于山东蓬莱县, 1972年十二月考入山东艺术学校美术科,开始系统学习绘画。1978年考入中央美术学院油画系。1982年于中央美术学院毕业并留校任教。曾任中央美院教授。2004年10月起任北京画院专业画家,北京画院艺术委员会委员,中国美术家协会理事,中国美术家协会油画艺术委员会委员,北京市美术家协会副主席。其作品曾在新加坡、法国、意大利、日本和美国展出,作品《 肖像》、《古老的山村》等被中国美术馆收藏 。

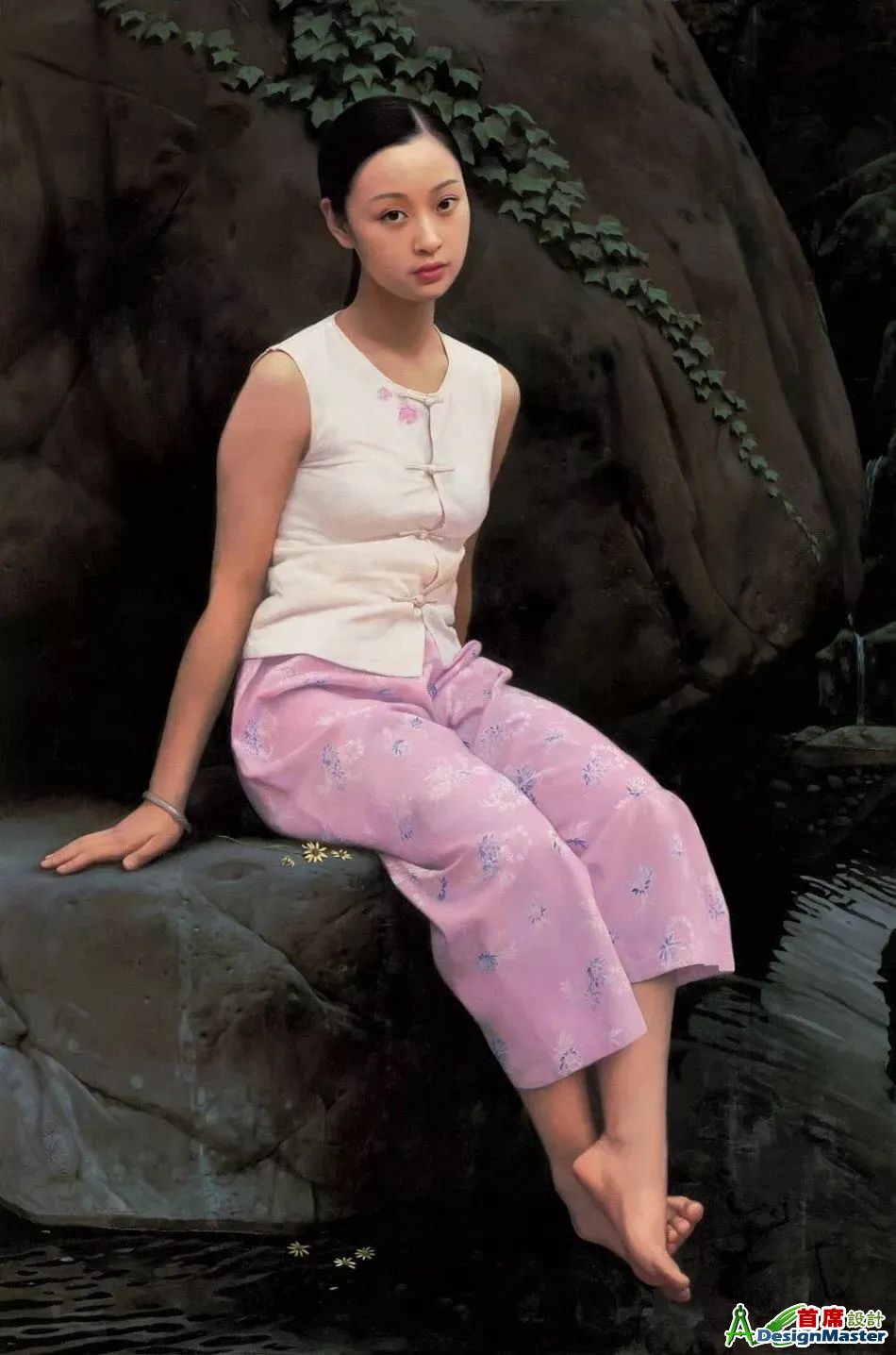

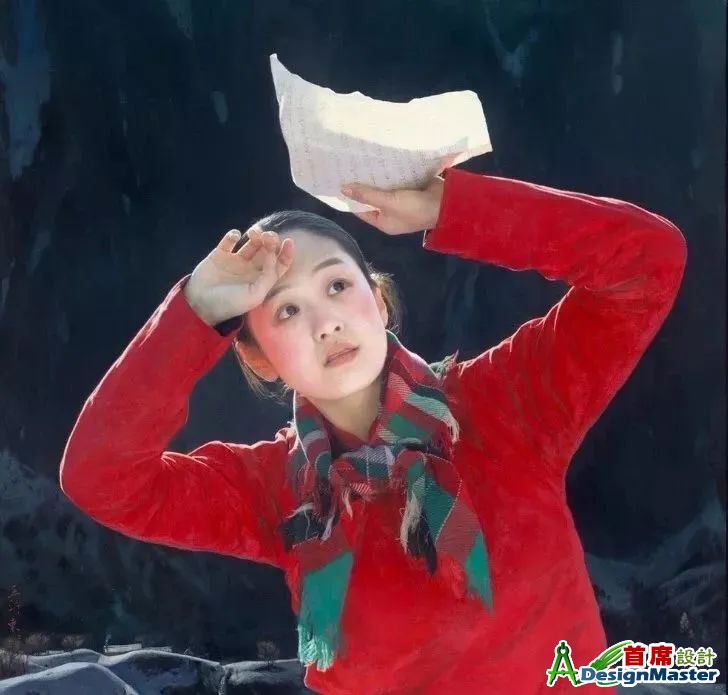

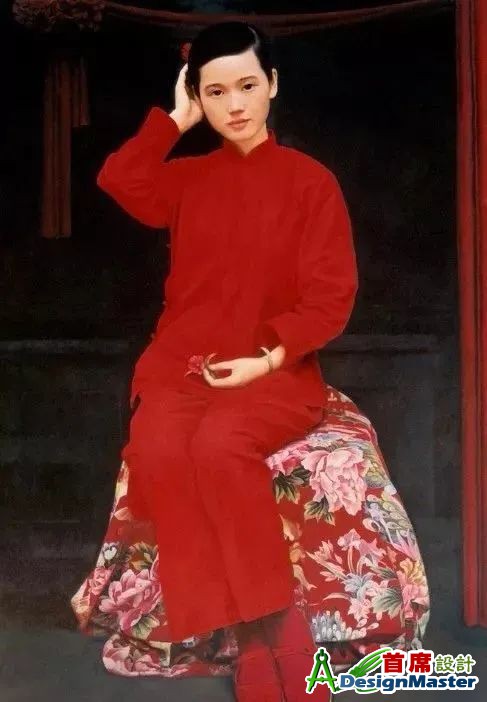

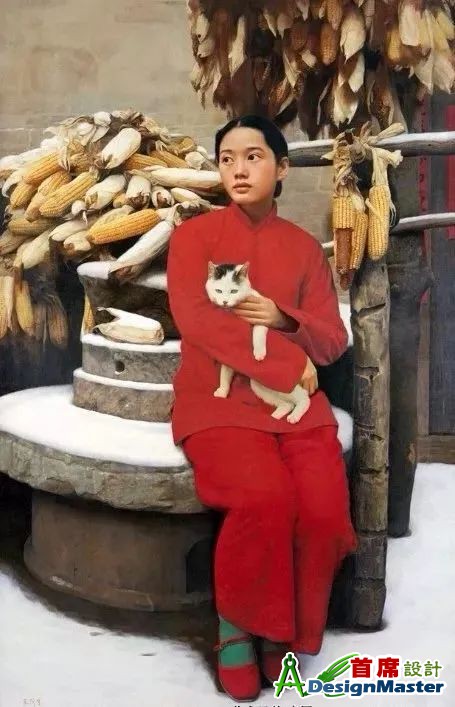

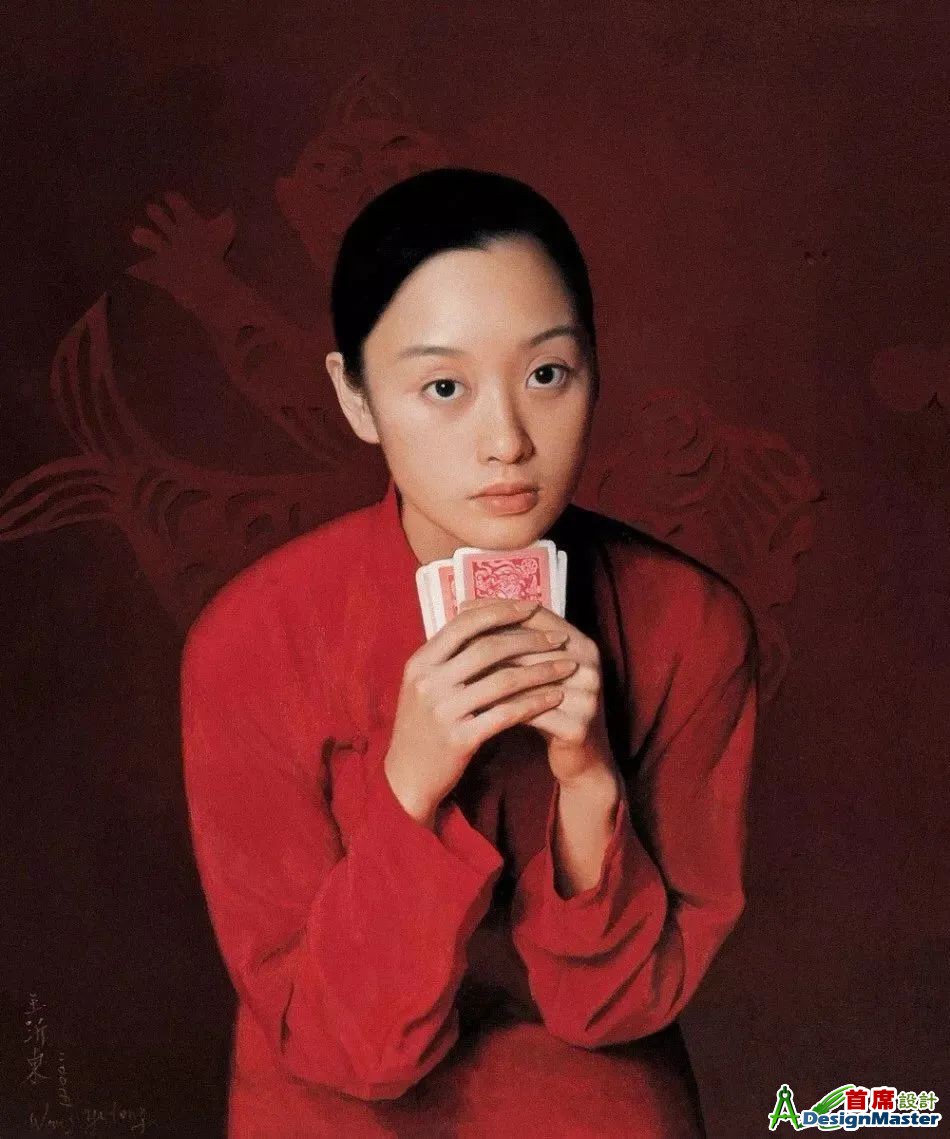

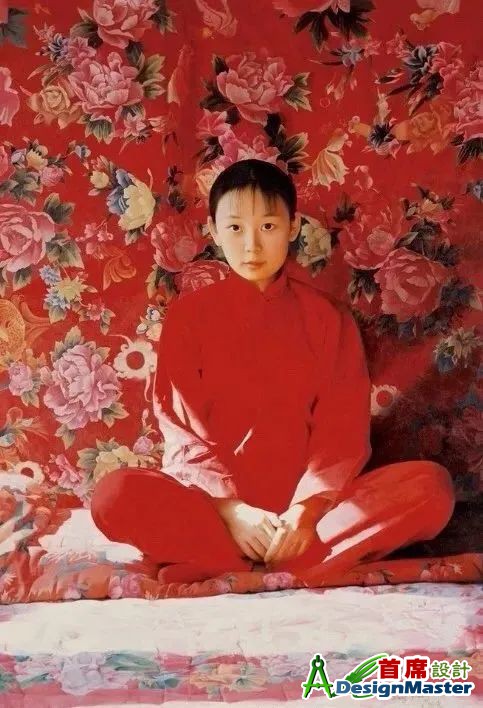

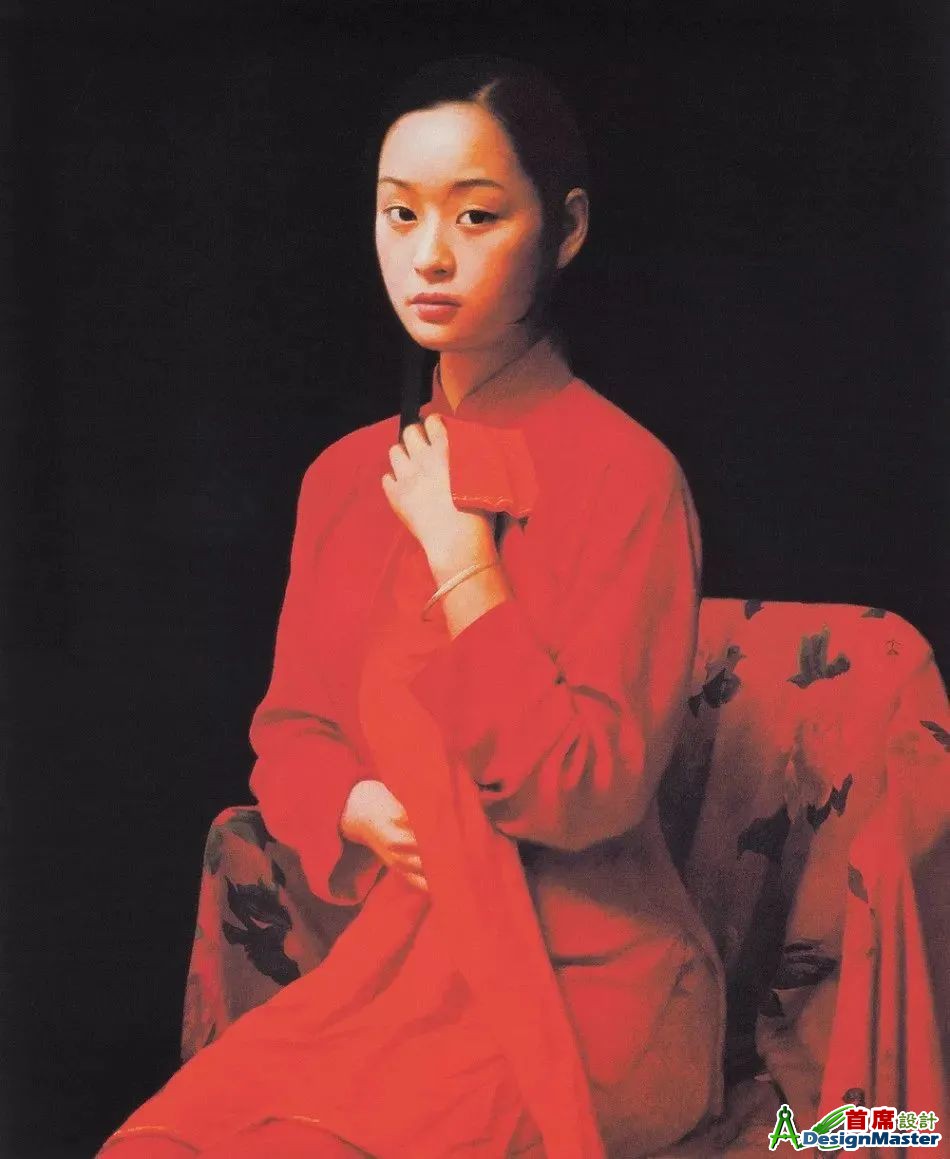

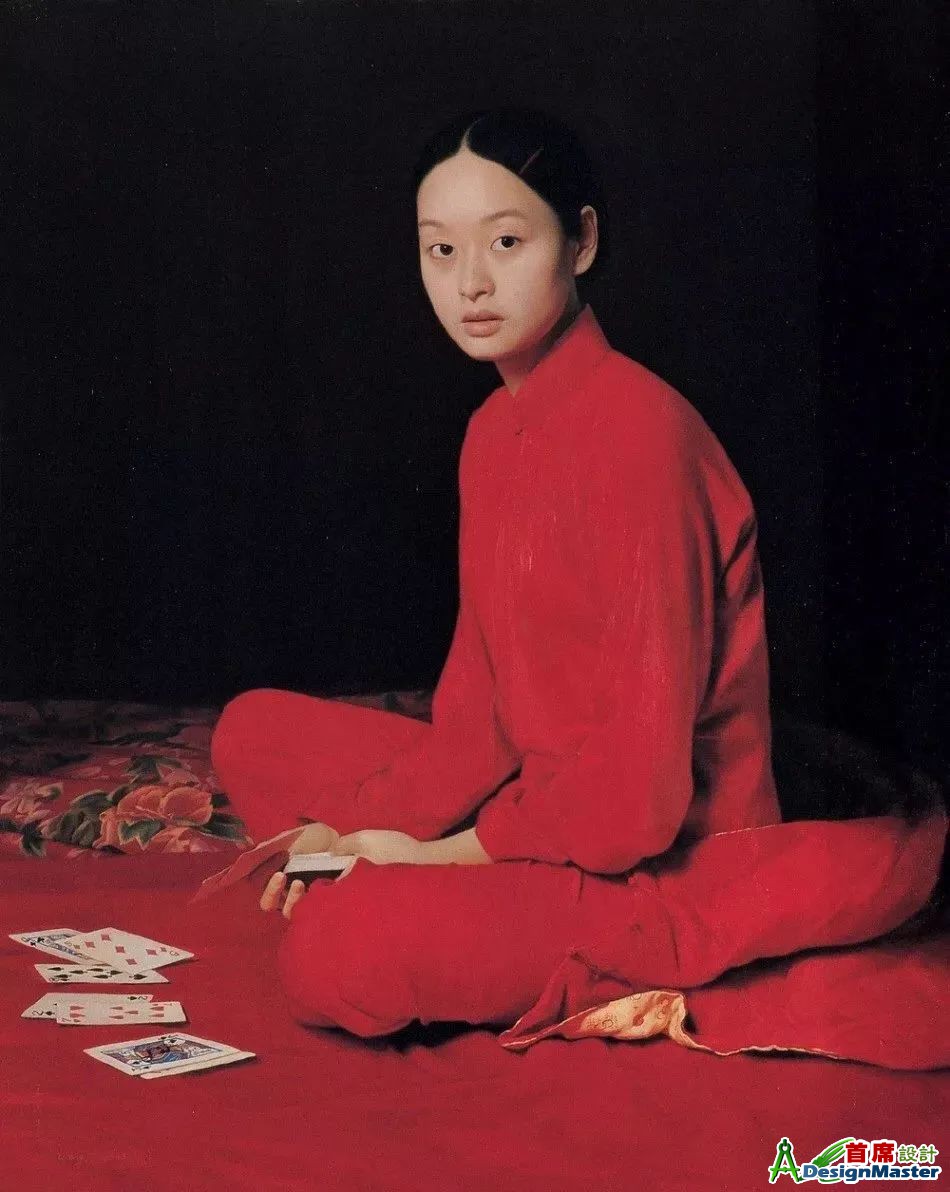

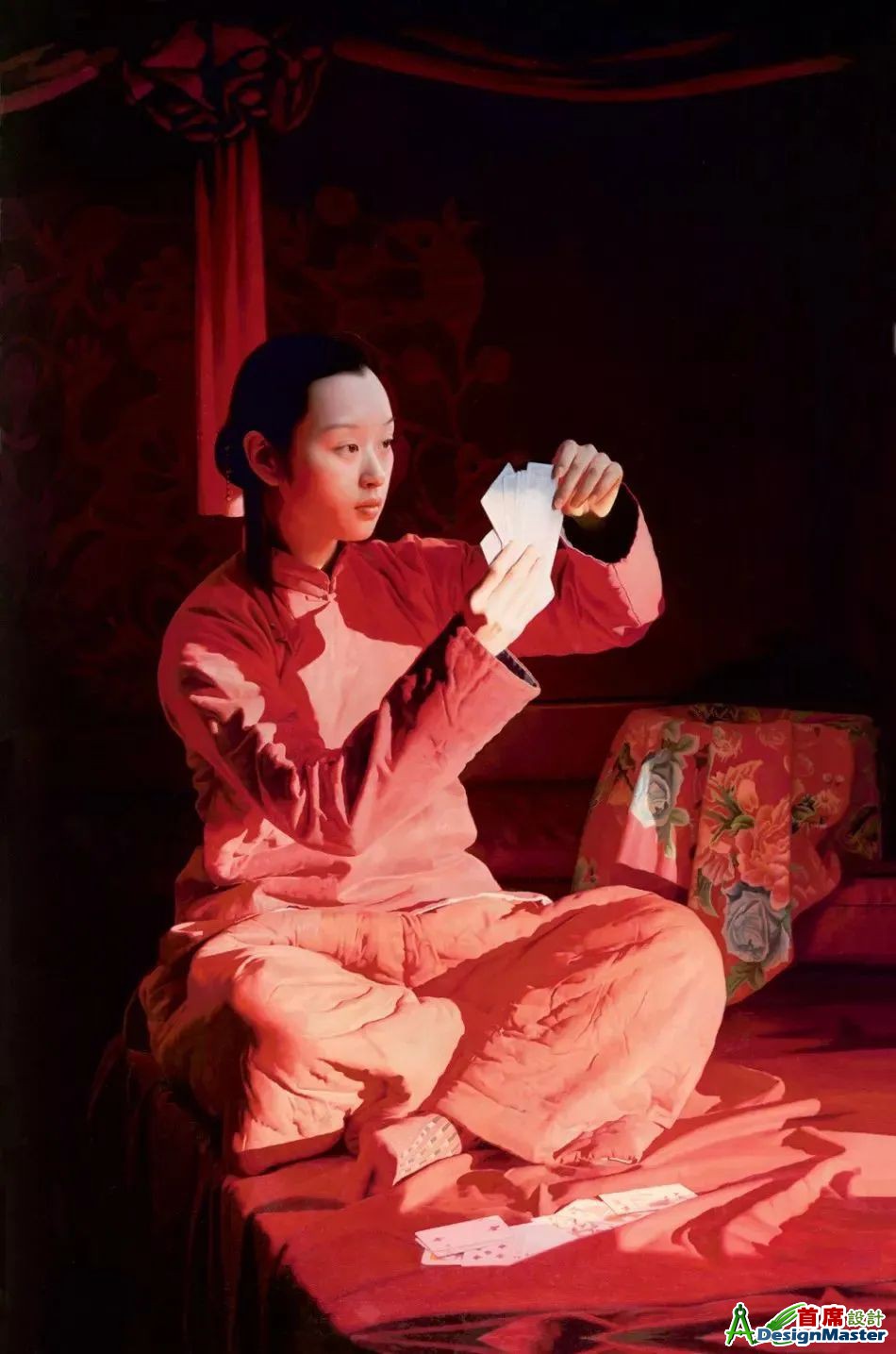

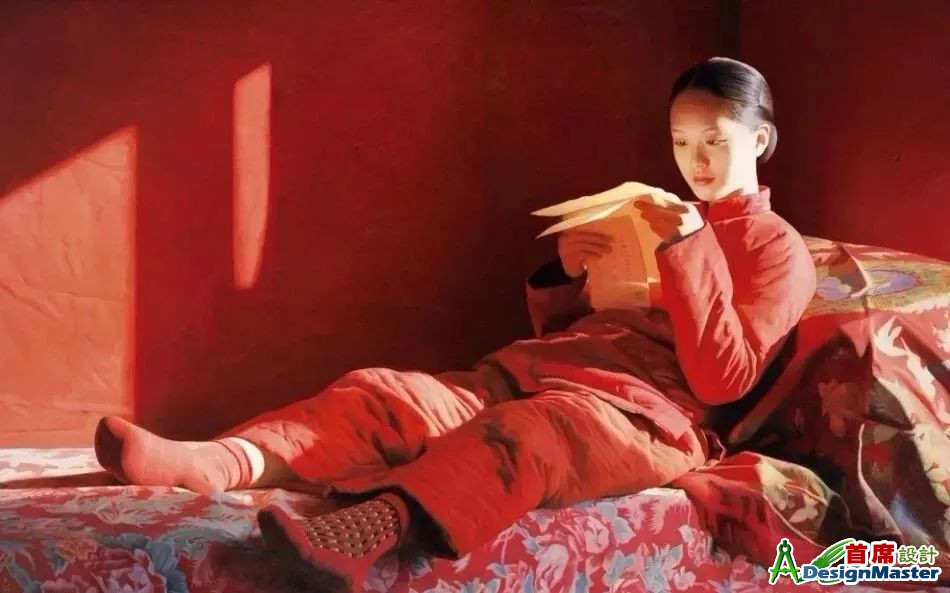

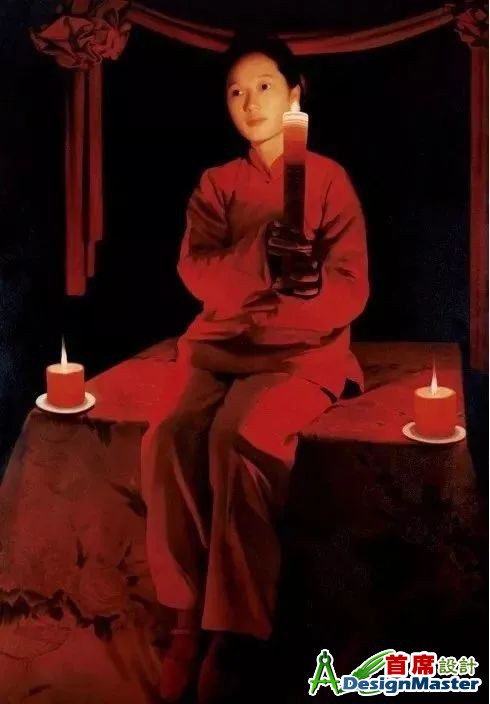

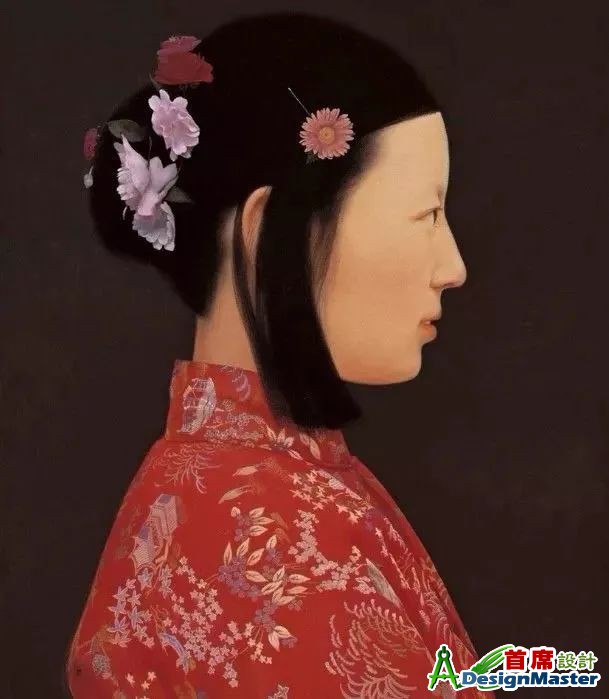

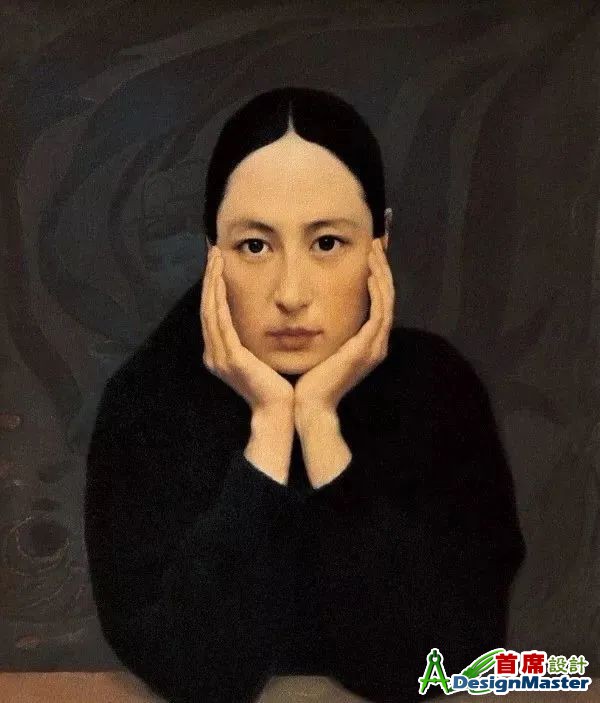

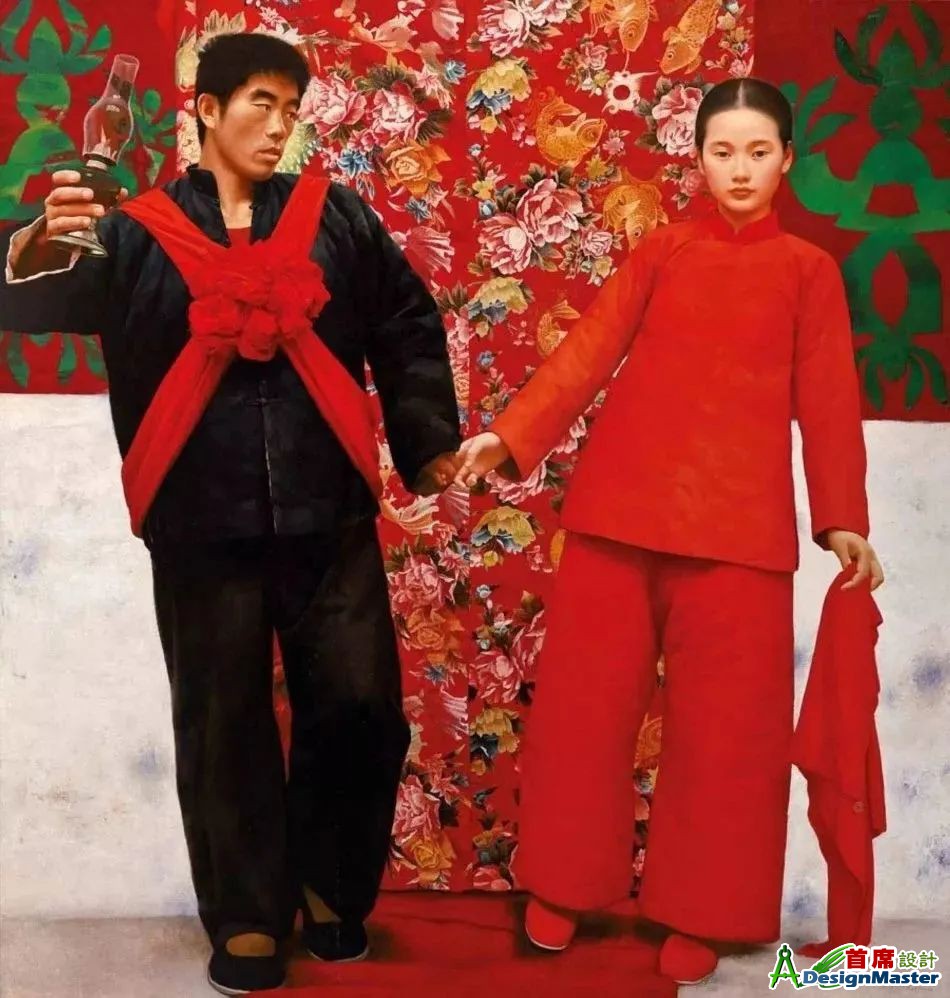

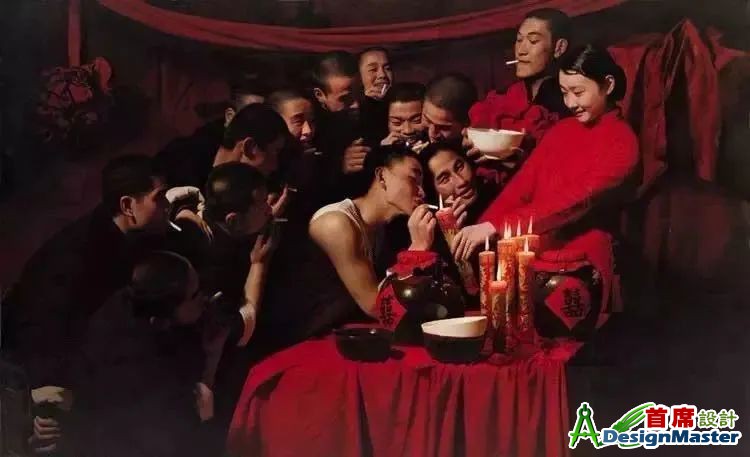

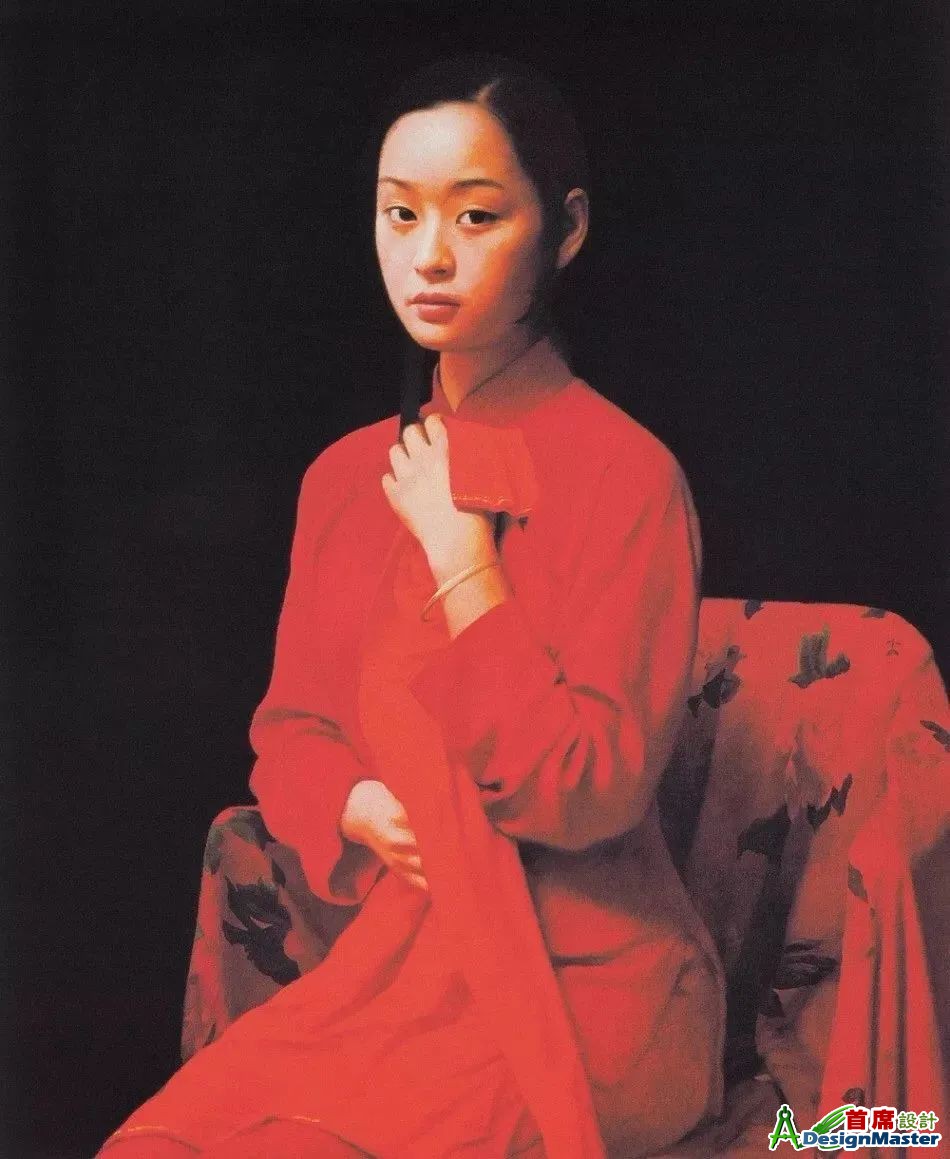

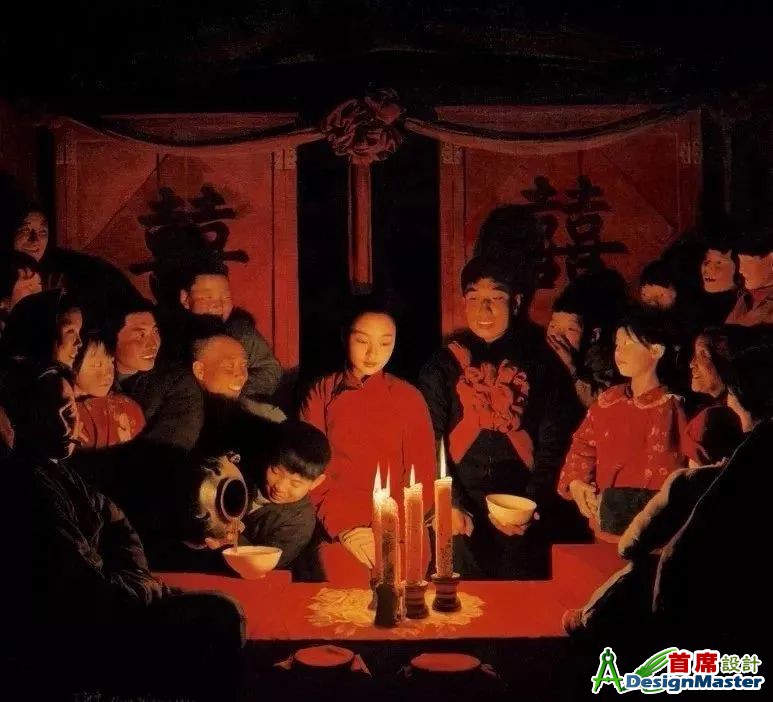

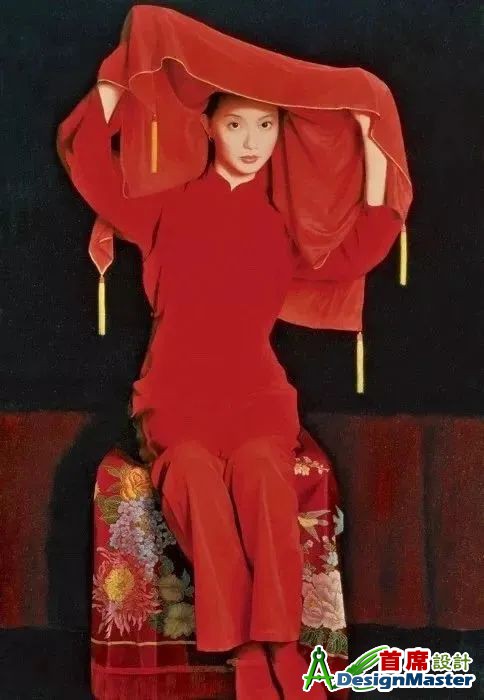

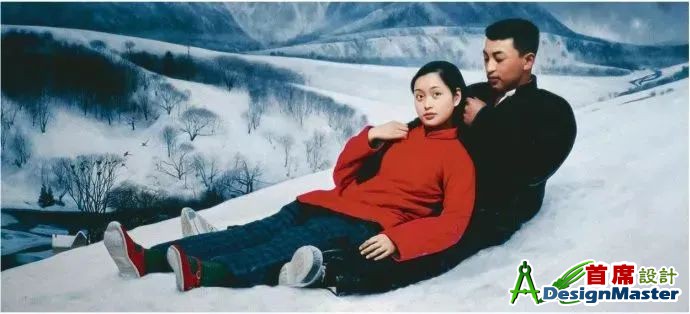

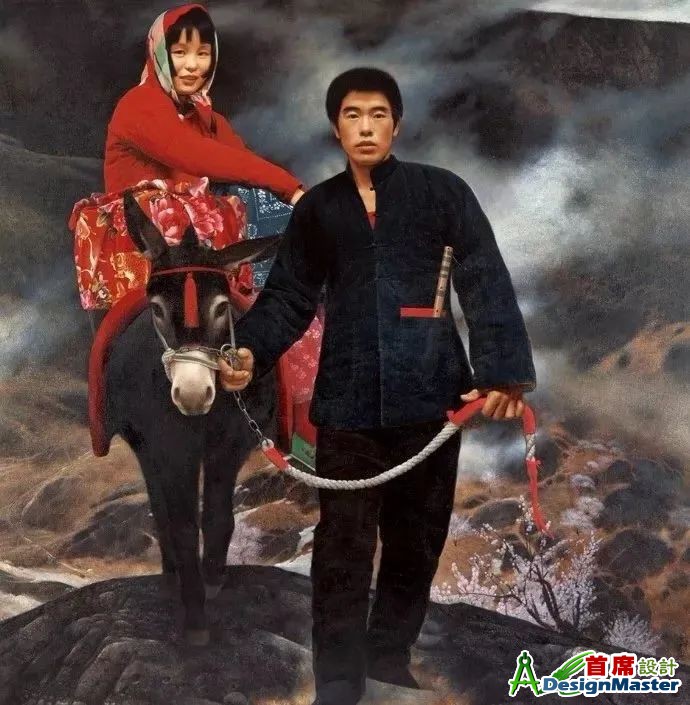

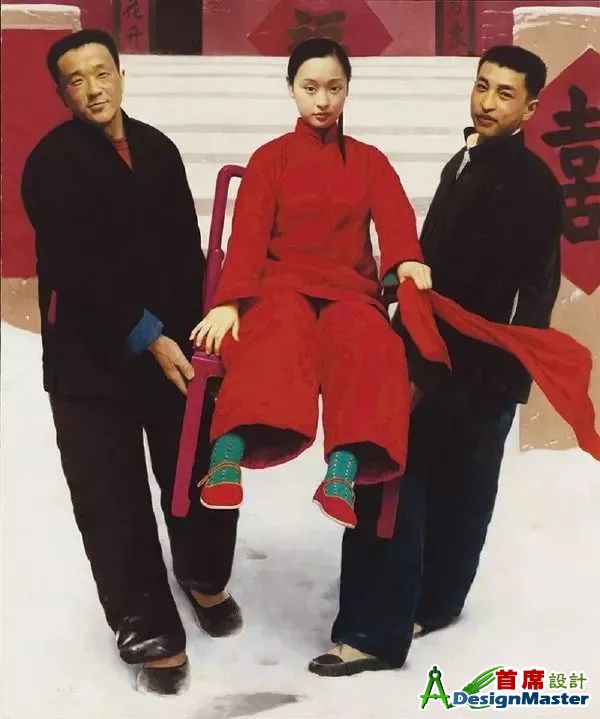

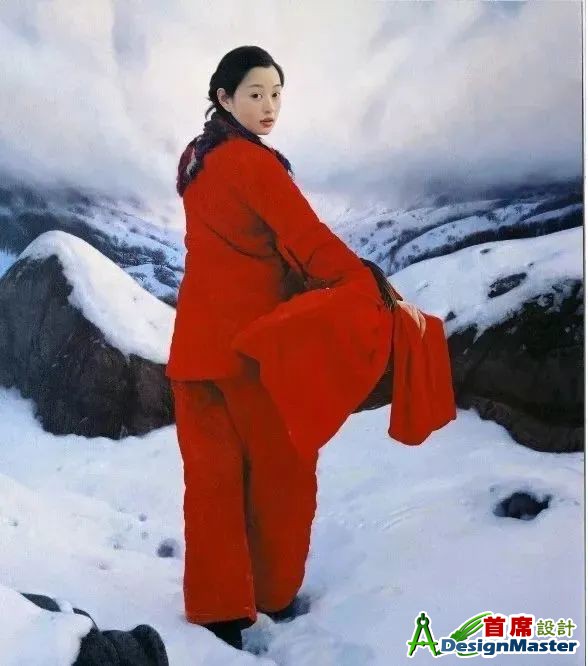

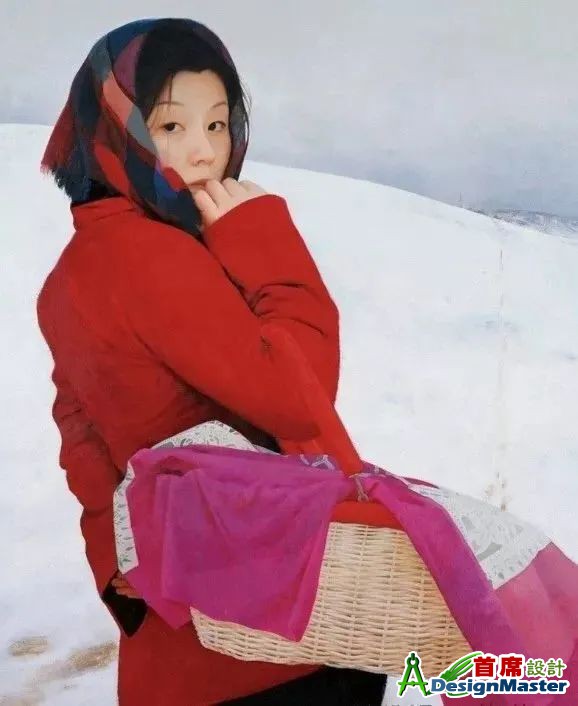

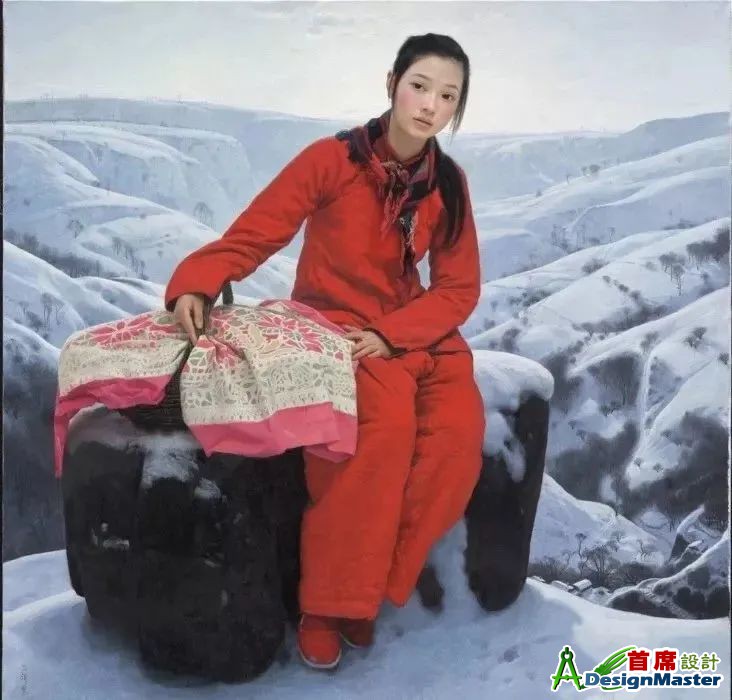

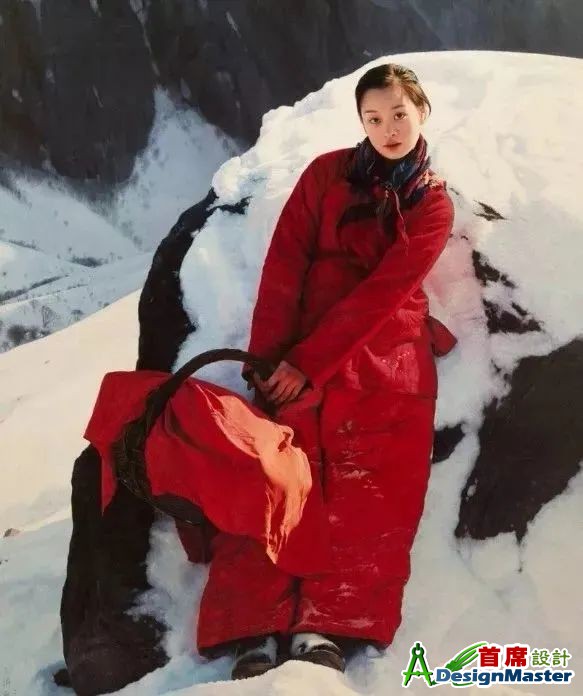

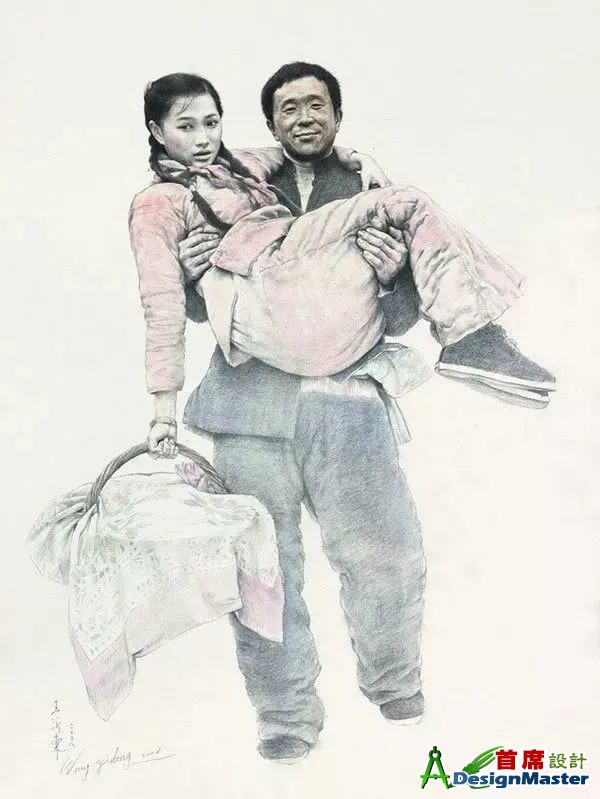

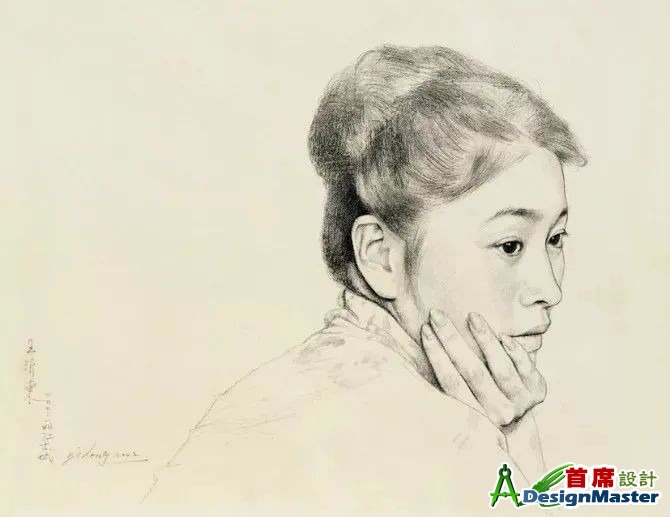

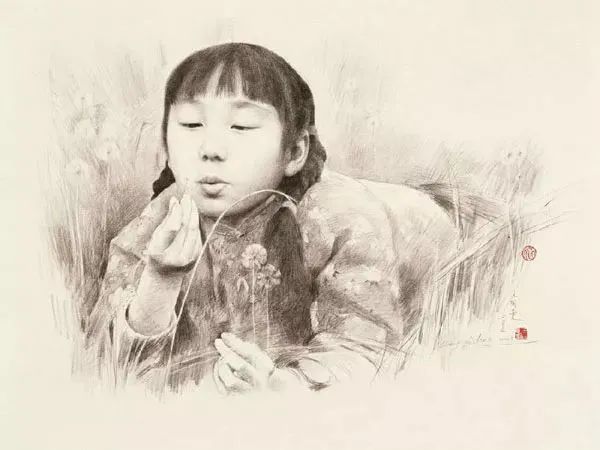

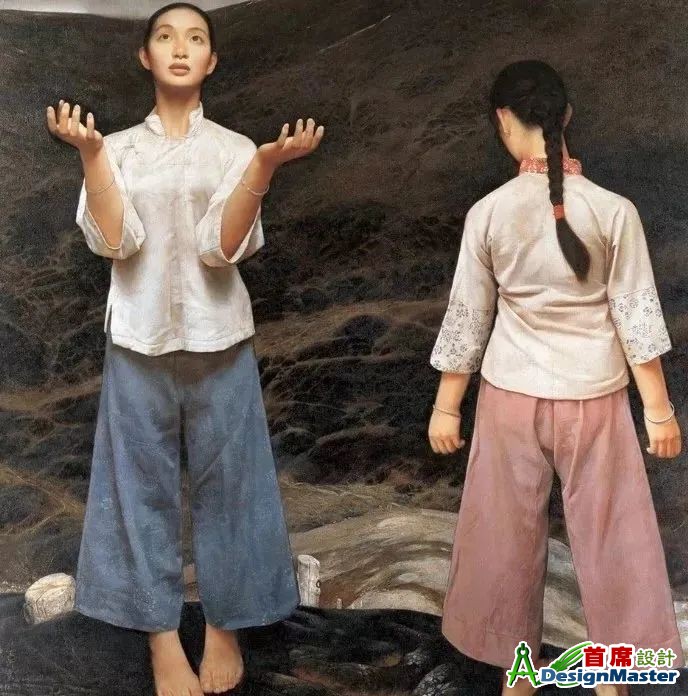

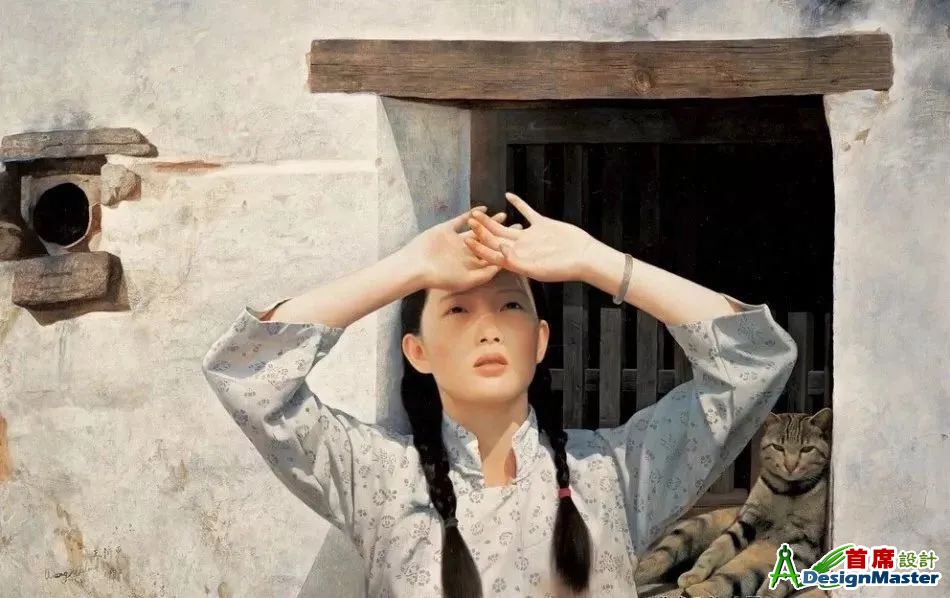

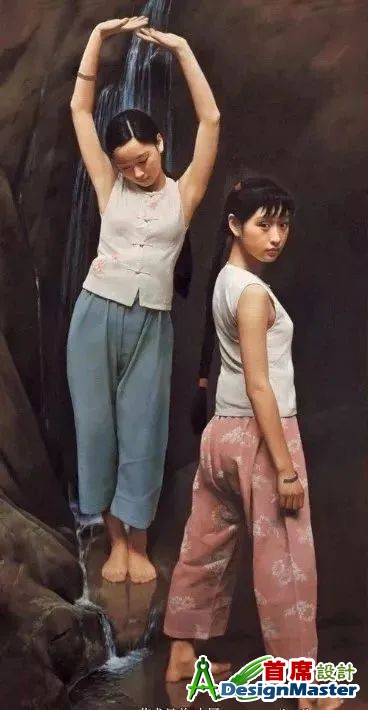

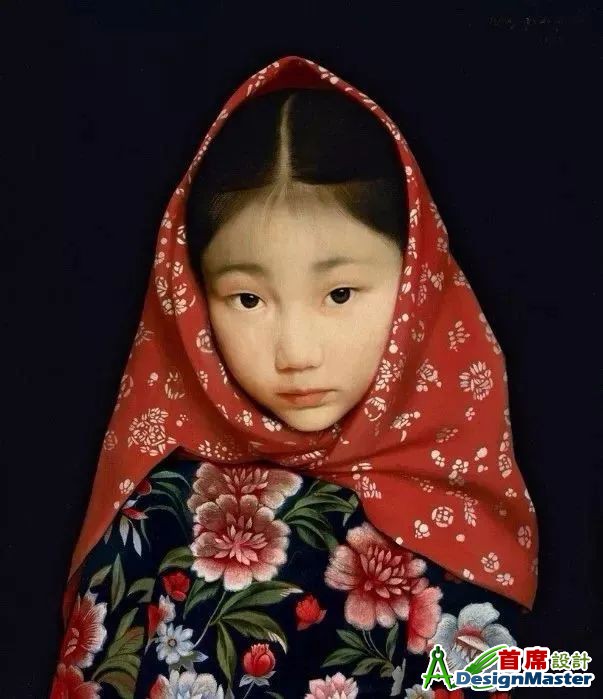

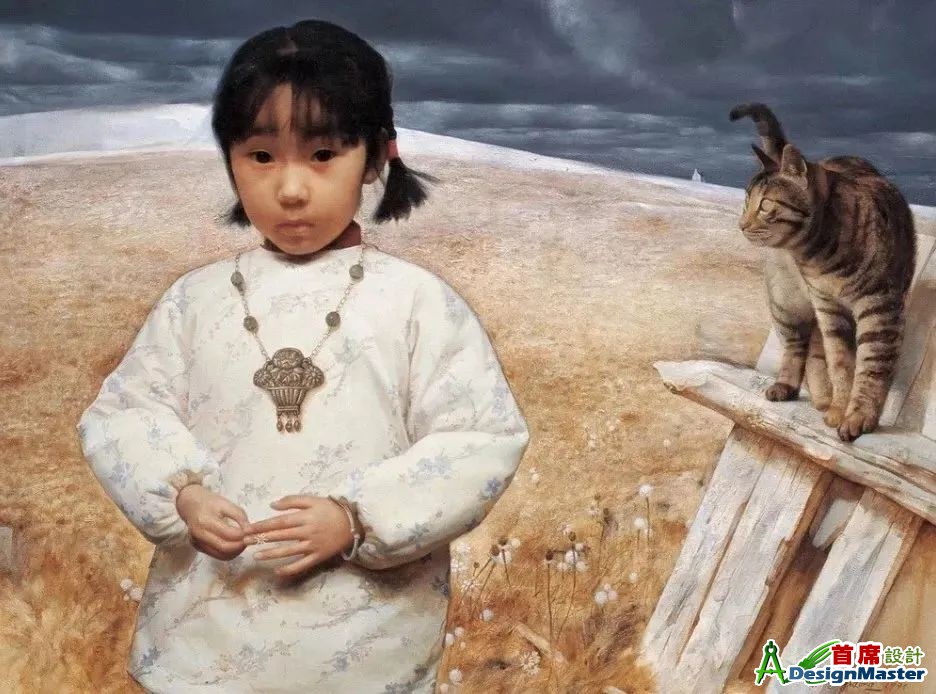

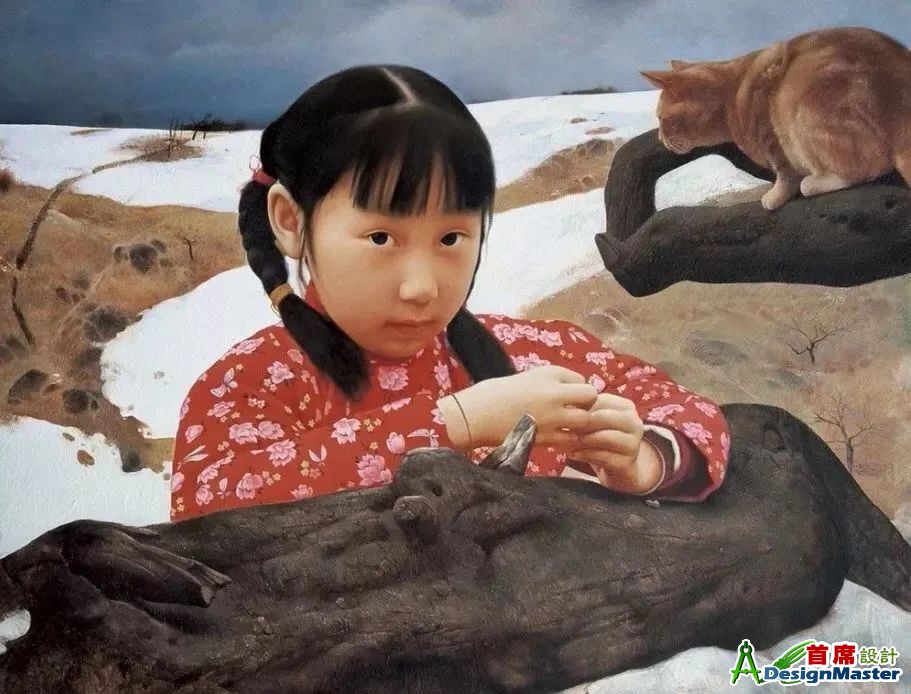

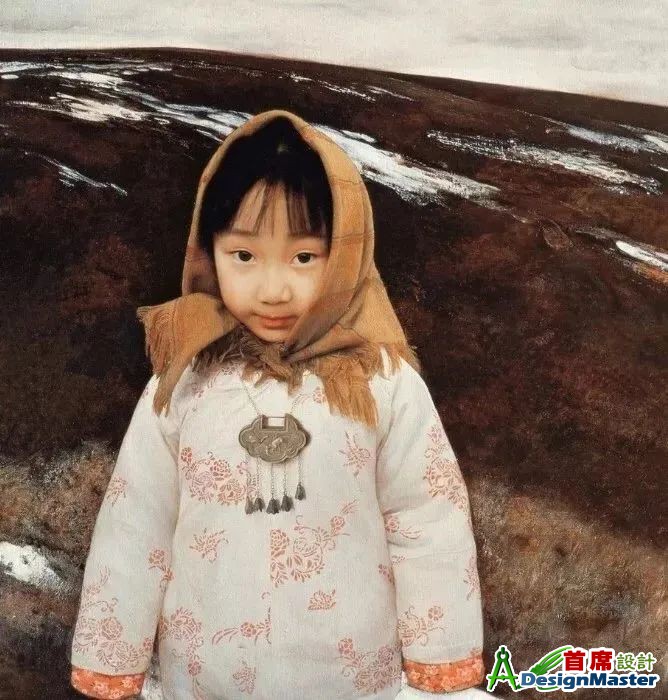

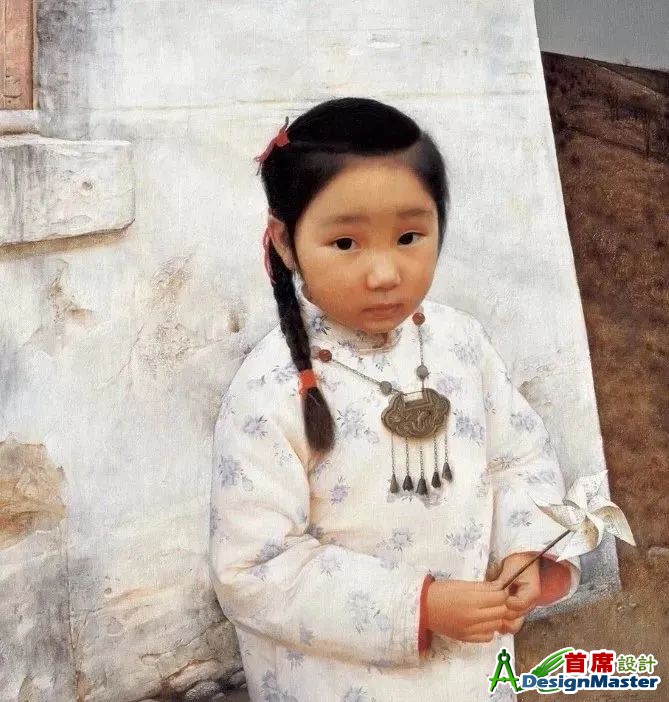

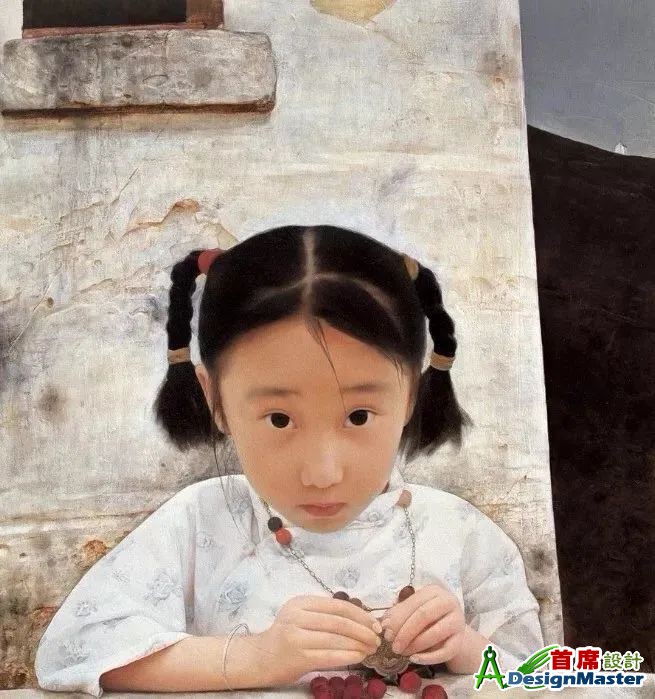

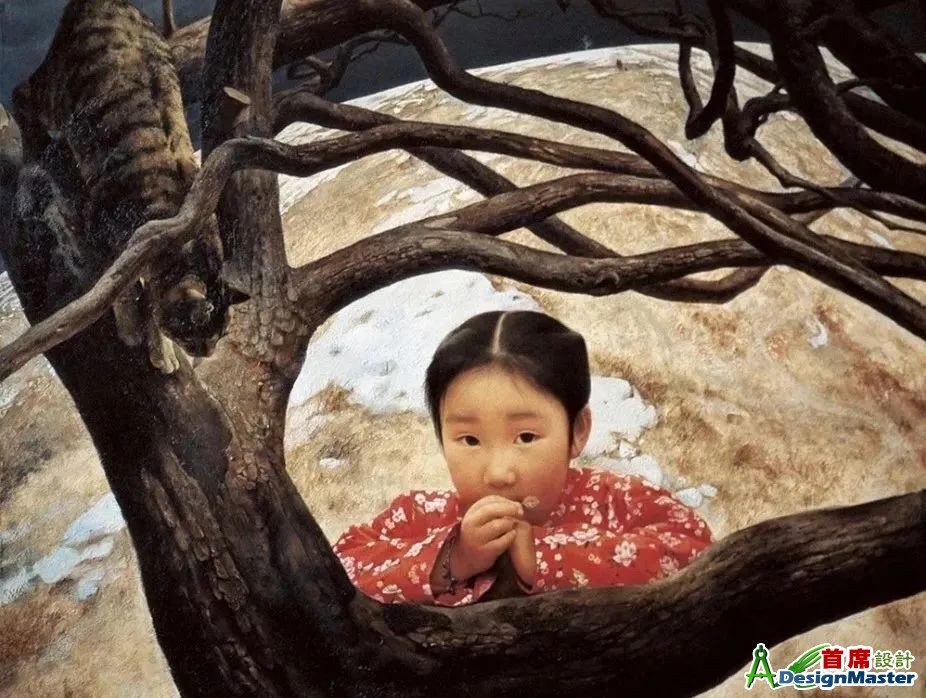

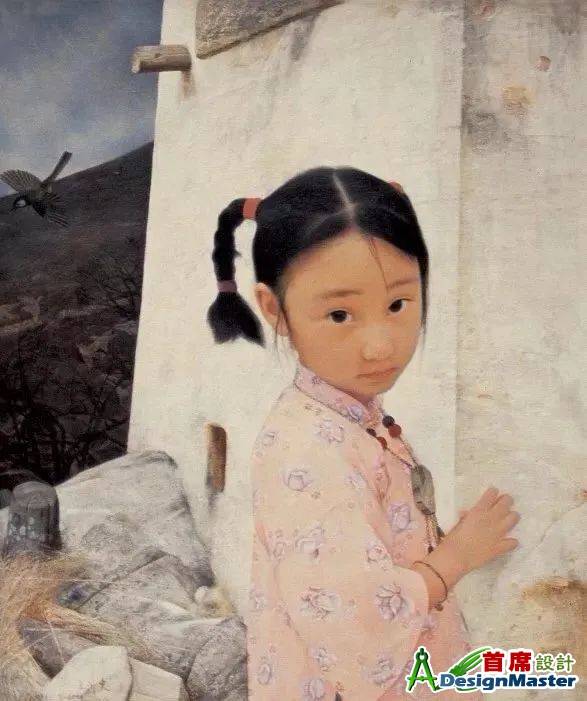

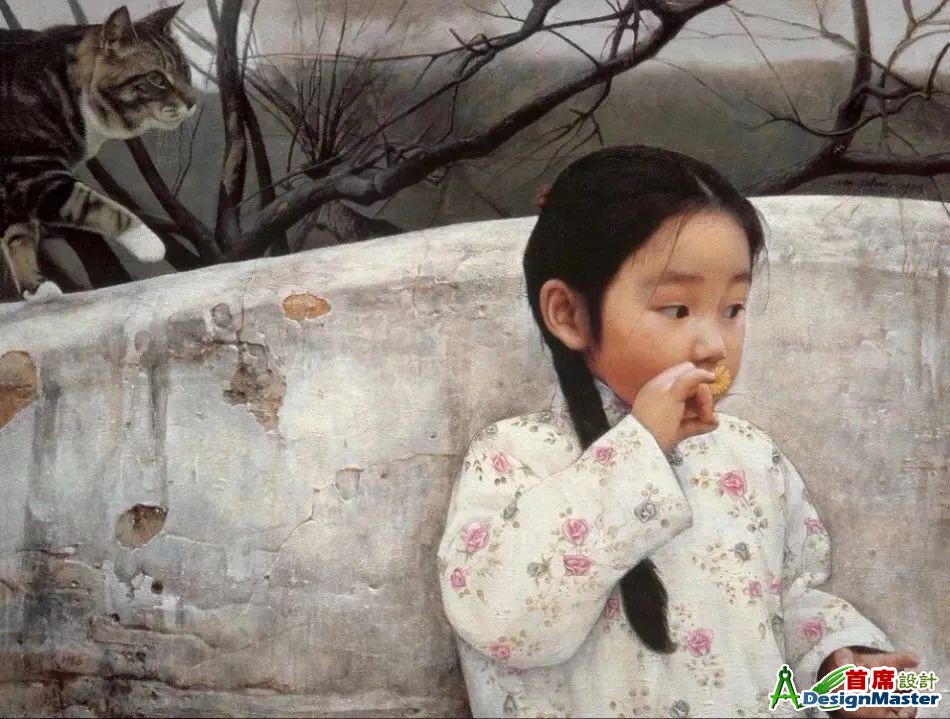

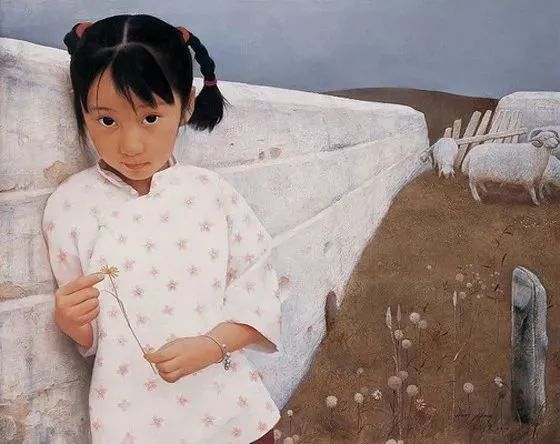

民族情感是当代油画的精神依归 作为中国写实主义的重要代表人物,王沂东的作品立意简练纯净、内涵深厚凝重、造型美丽质朴、色彩夸张强烈,渗透着民族审美表现因素和审美情趣,显现出独特艺术风格和审美意蕴。他将浓重、强烈、含蓄、细腻、微妙等绘画的元素,与中国质朴的气韵,通过其精湛的绘画技巧,融合到一起,淡而天成。他的作品总是强烈的散发出一种“似曾相识”的情感,带给观者美妙而震撼的视觉感受。

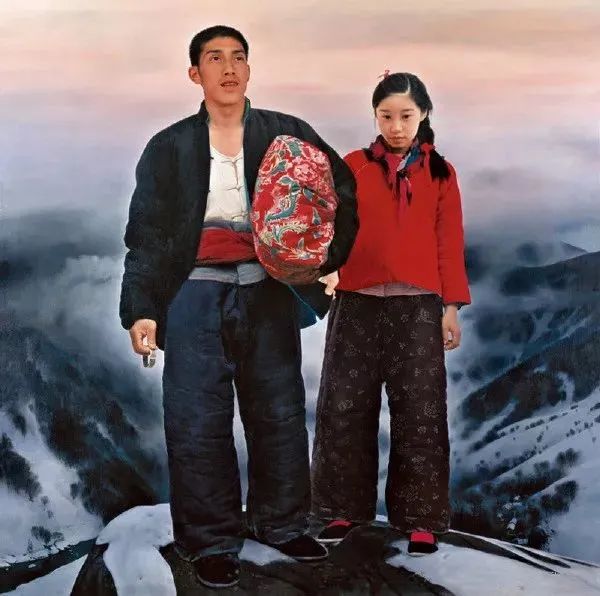

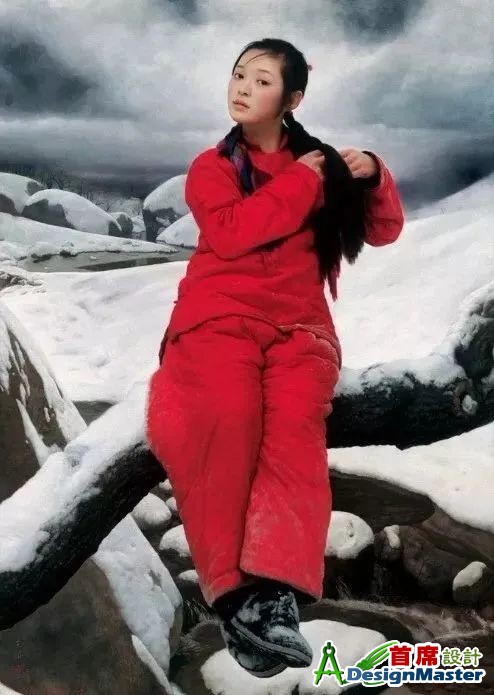

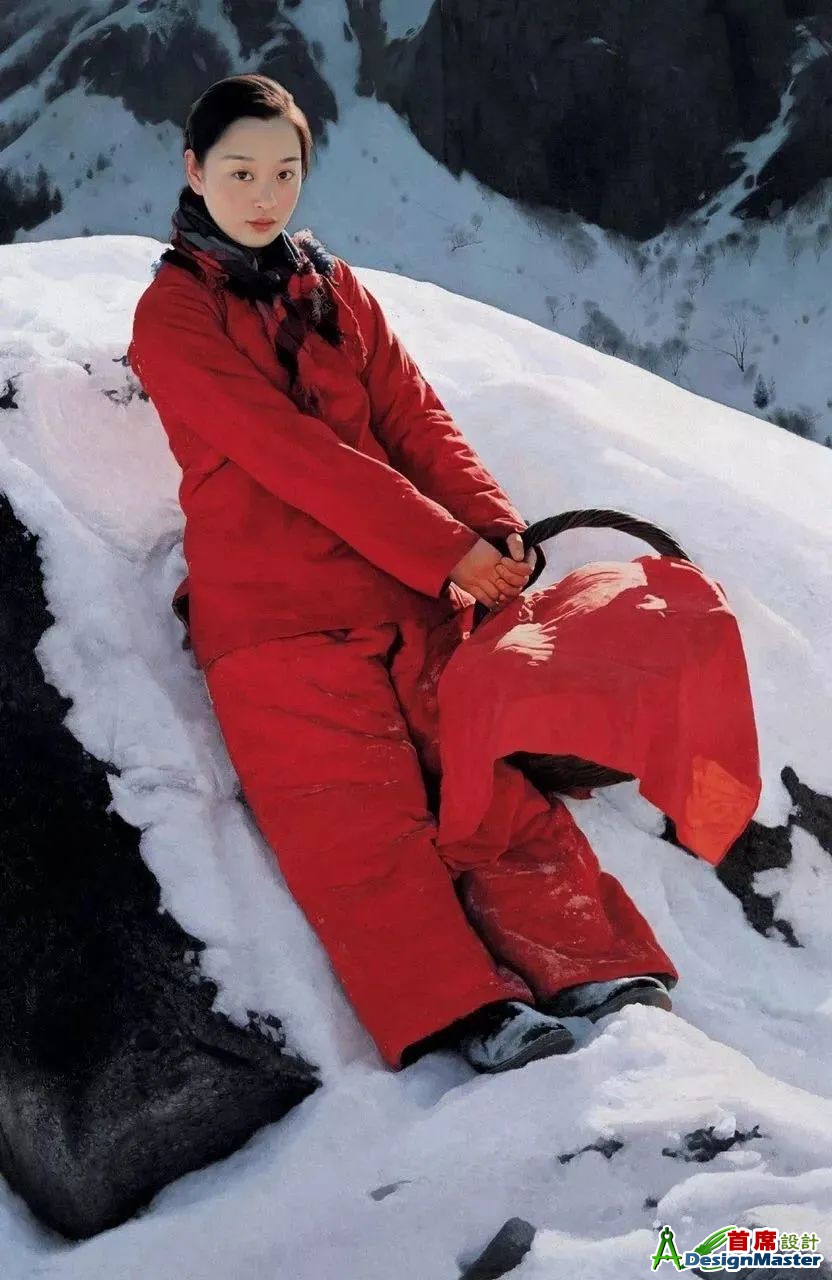

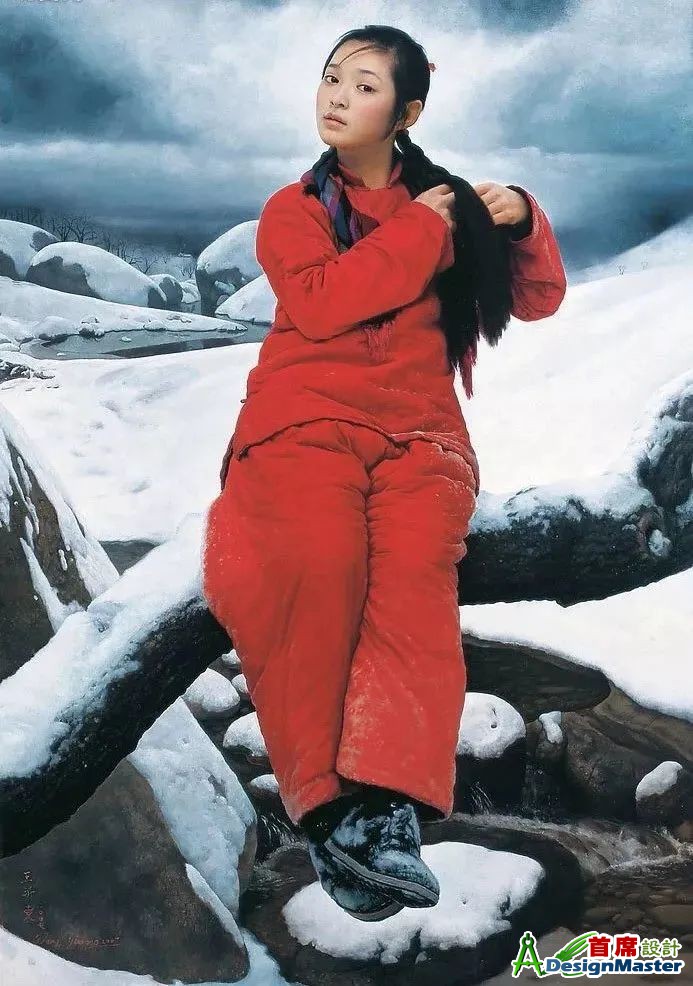

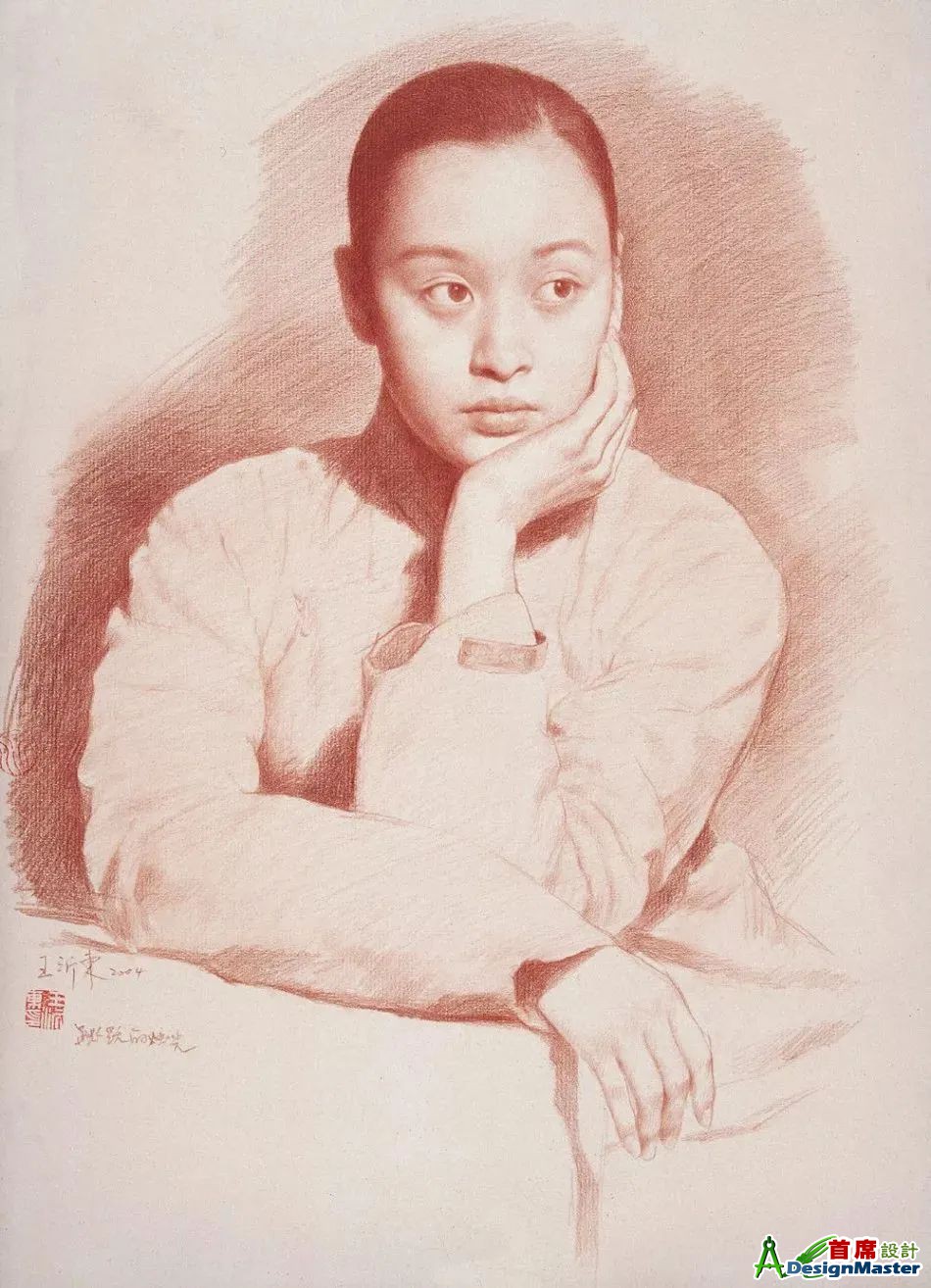

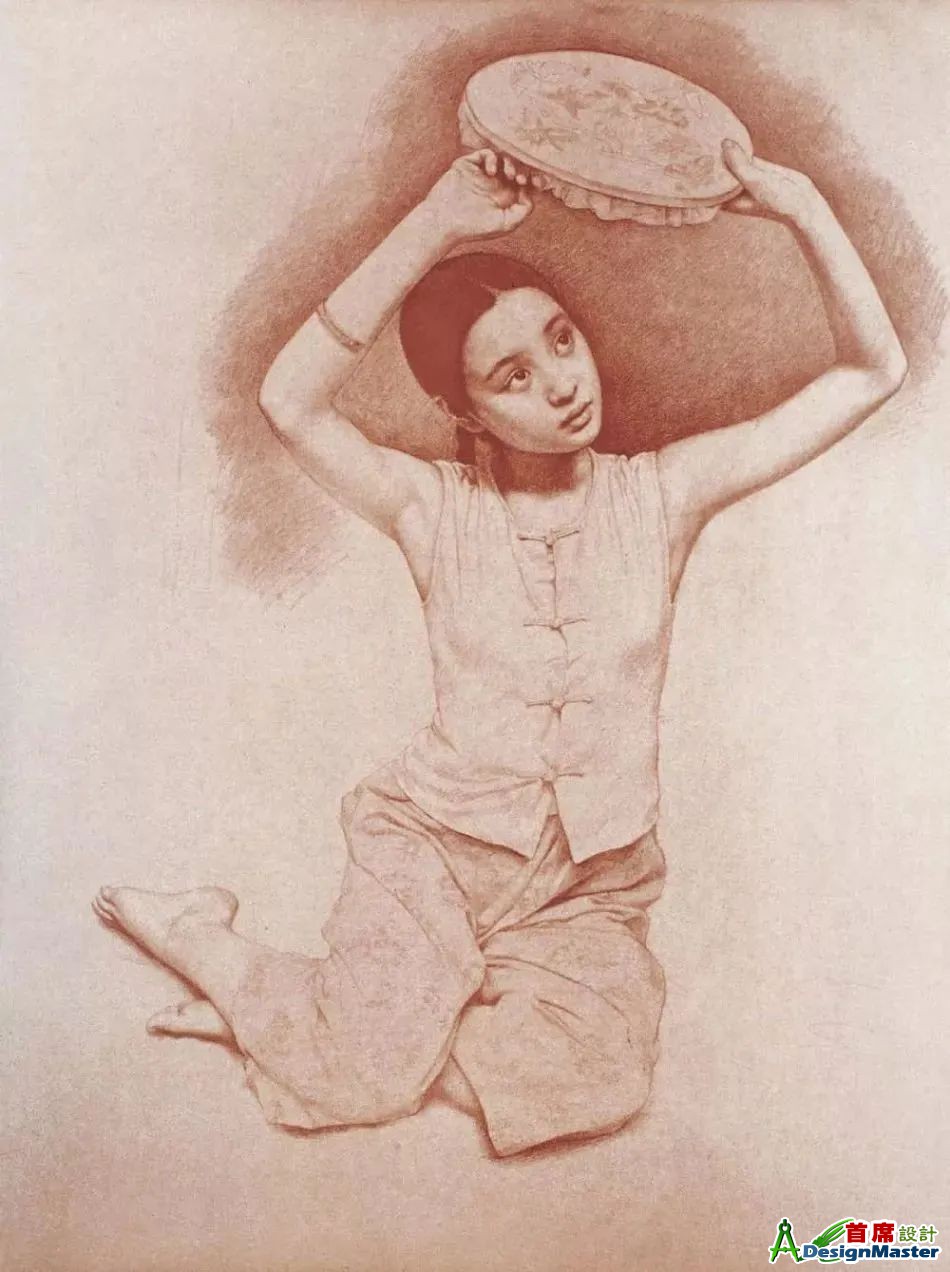

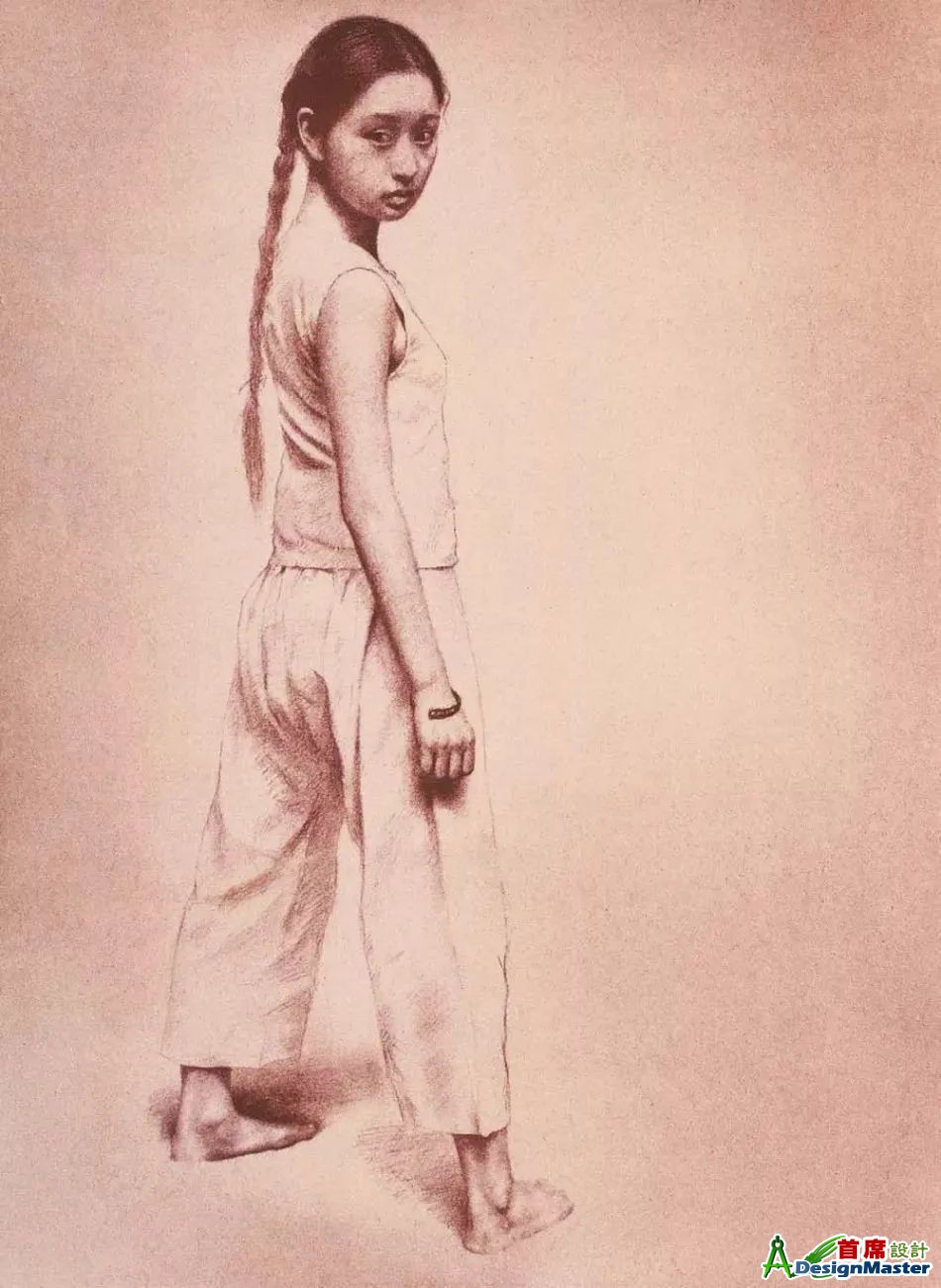

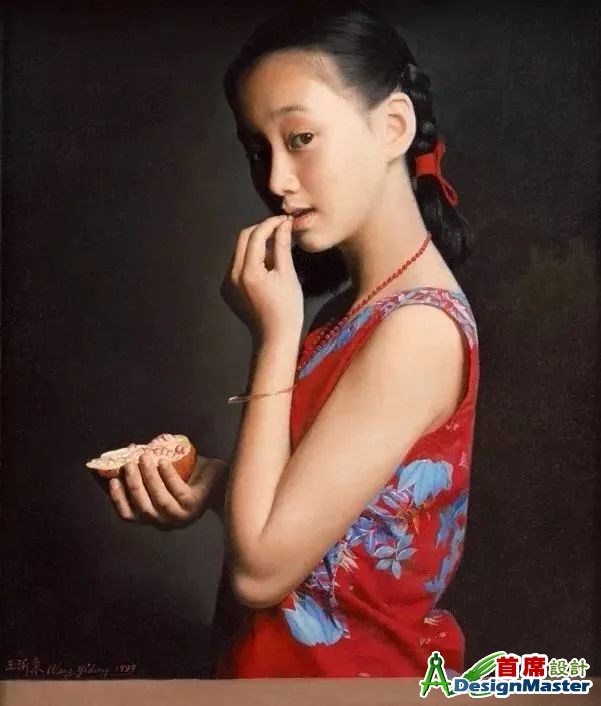

十七八岁的姑娘是王沂东作品阶段性选择的偏好,人物对于未来既兴奋羞涩又懵懂的情绪,考验的是王沂东对人物内心活动的描绘。在转化成画面时,王沂东用清晰有力的线条勾画出的轮廓,在强烈色彩的表现下显得格外凝重,即便是喜庆的题材,王沂东也一直对画面有着含蓄的控制。而对画面含蓄和分寸的把握,正是王沂东对“框架上有力量,分寸上见功夫”的追求。

他用西方古典油画的技法,淋漓尽致地展现了中国北方山区的独特风情。而王沂东后期作品中大量的红、黑、金,让画面色彩浓郁而强烈,女人的娇羞、民风的古朴,在画面中显得稳重而不失灵秀。

他画中那些山里的人们,没有我们常以为的那张困苦和饱经沧桑的脸,“因为我和他们是同一战线的,最好你不要把自己当成"高高在上"的城里人,和他们生活在一起,你便能体会到他们价值观里最美好最满足的快乐。”所以王沂东笔下的姑娘们才如此清秀典雅。无论是单个人物肖像,还是农村婚庆系列,王沂东始终站在乐观的一面。

从沂蒙山出发,在北京扎根 谈到自己为什麽画油画,他幽默地说:“加拿大有这样一个故事,一只大雁从蛋壳里孵出,一睁眼看见的是几个人,于是就把人当成了自己的妈妈,我是一学画就看见了油画。”

不过,守著一本父母买的《怎样画人像》,无论如何是成不了画家的,况且成人后,为了逃避上山下乡,他又跑到离临沂还有300里路的山沟里当工人,如此偏居一偶,机遇实在是难以够得到的,然而命运之神就是如此神奇。

1972年10月1日,幸运之神开始敲门。王沂东回临沂看父母,顺便去展览馆画室看两位老师,没想到刚一推门进去,高老师就冲著几位陌生人喊:“这就是小王。”原来那几位陌生人是山东艺术学校的老师,他们来临沂招生对生源不满意,是来向高老师诉苦的。高老师就向他们推荐说:“有个小王画得相当不错,只可惜在山沟里当工人,又没电话,不知道怎麽才能联系上。”正说着呢,他就推门进来了。当天下午王沂东进行了考试,当时他还惊讶:“怎麽这世界上还有学画画的学校?”回家同父母一说,他们都非常高兴。

王沂东说:“两个月后,厂里的军代表也是我父亲的好朋友来告诉我,考美院的事已经成了。军代表随即告诉我,录取通知书已经压了半个月了,因为厂里搞宣传需要我,不想放我走。是他硬给要出来的。”

从山东艺校的中专,到留校山艺,再到中央美术学院,王沂东的艺术生涯一帆风顺。而正是这三十年严格系统的学院教育,很大程度上决定了他一直对严谨的写实技法的坚持,并越钻越深。

他的画牵动着我们心底深处最朴素的柔情

有人说,中国的乡土社会已经消失在躁动的社会变革中,大型机器的隆隆声正碾压著封闭乡村质朴的神经,不过,在王沂东的画里,这一切还没有发生,在寂静的旷野中,沂蒙山下的村庄沈睡著,蒙昧初开的少女带著原始的幽怨和寂寞,莫名地期待著,而新婚燕尔的少妇在冬日的肃杀中彷徨和憧憬著,它牵动着普通人心底深处最朴素的柔情。

在王沂东的笔下,时间已经凝固了,定格了。而我们看到,沈睡在沂蒙山母体中的王沂东,才是完整的,自在的。

王沂东油画作品欣赏

|

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

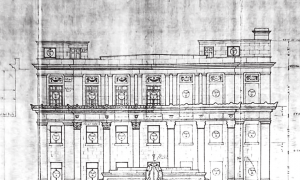

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3