|

文/李伟

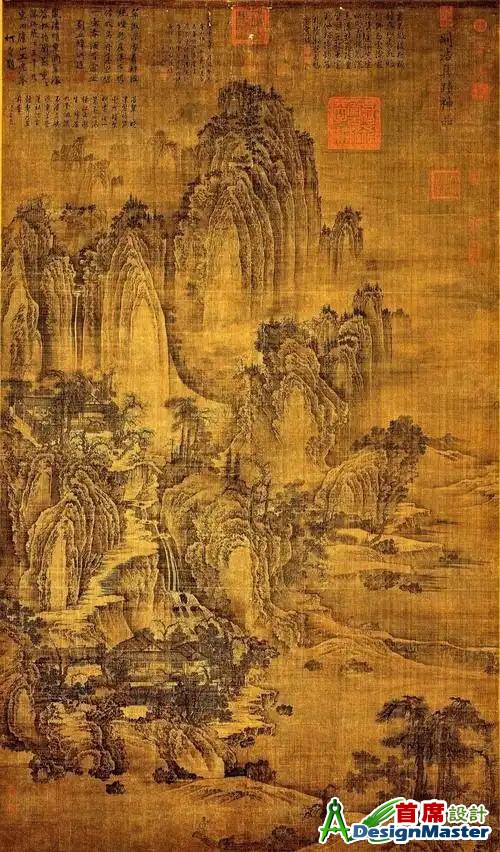

中国绘画中的“无法而法”是传统美学中极具哲学深度的创作境界,其核心在于打破技法的桎梏,以自然天性与精神自由为归依,实现艺术表达的本真超越。这一概念最早可追溯至清代画家石涛在《苦瓜和尚画语录》中提出的“无法而法,乃为至法”,其内涵需从技法、哲学、创作心理三个维度深入解析:

一、“无法而法”的本质:从“有法”到“无法”的辩证超越

1. “法”的双重性:规矩与桎梏

中国画的“法”最初指笔墨、构图、设色等传统规范(如“十八描”“六法论”),是历代积累的创作范式。但当“法”沦为机械模仿的教条时,便会束缚艺术生命力。“无法而法”并非否定“法”,而是强调画家需先“入法”精研传统技法,直至烂熟于心,再“出法”让技法随情感与意境自然流露,达到“忘法”的自由状态。

•石涛论画:“至人无法,非无法也,无法而法,乃为至法。”意即真正的大师并非不懂法度,而是超越法度的形骸,使技法成为精神的仆人。

2. “无法”的核心:以“真”破“执”

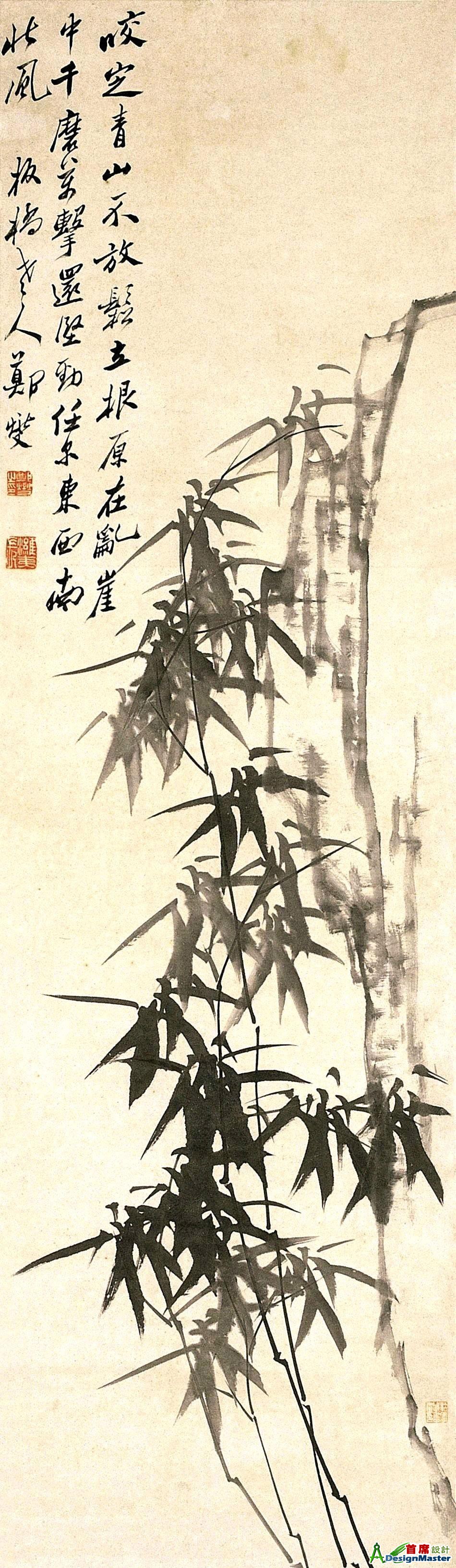

当画家摆脱对技法的刻意执念,便能回归创作的本真“师造化”与“师心源”的统一。此时笔下的线条、墨色不再受程式约束,而是随“心”而动,呈现自然生机。如郑板桥画竹:“胸中之竹,并非眼中之竹也,手中之竹又非胸中之竹也”,从观察到构思再到落笔,每一步都在打破固定模式,最终形成“无法”的鲜活表达。

二、“无法而法”在绘画中的具体呈现

1. 笔墨:破“形”求“意”的自由挥洒

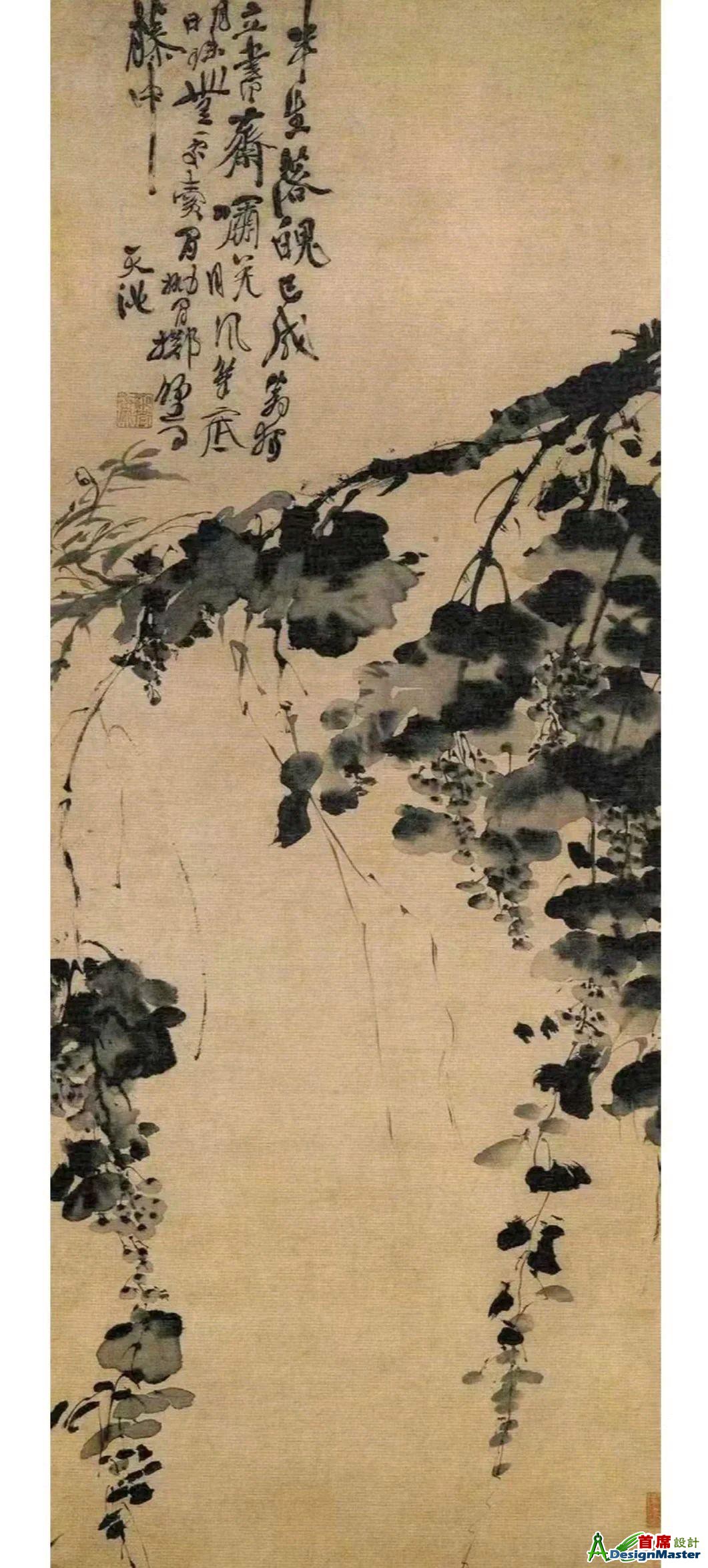

•写意画的极致:徐渭的《墨葡萄图》以狂草般的笔触泼墨挥写,葡萄藤的缠绕、果实的浓淡全无固定技法,唯有“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风”的悲愤之气贯注其中,笔墨的“无法”恰是情感的“至法”。

•八大山人的“怪诞”造型:其笔下的鸟、鱼常作“白眼向人”之态,构图极简,线条奇崛,打破传统工笔写实的比例与动态,以变形求神似,用“无法”的造型传递孤高孤愤的心境。

2. 构图:“留白”与“破格”的哲学智慧

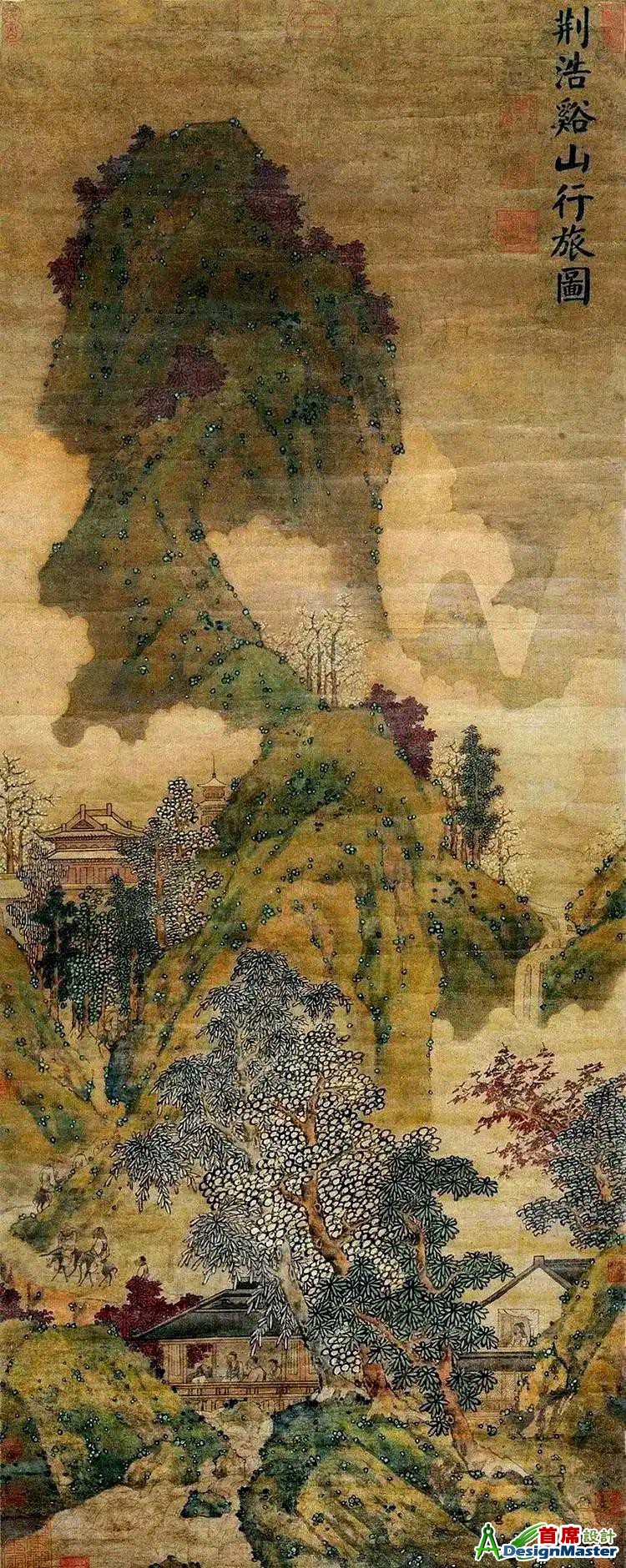

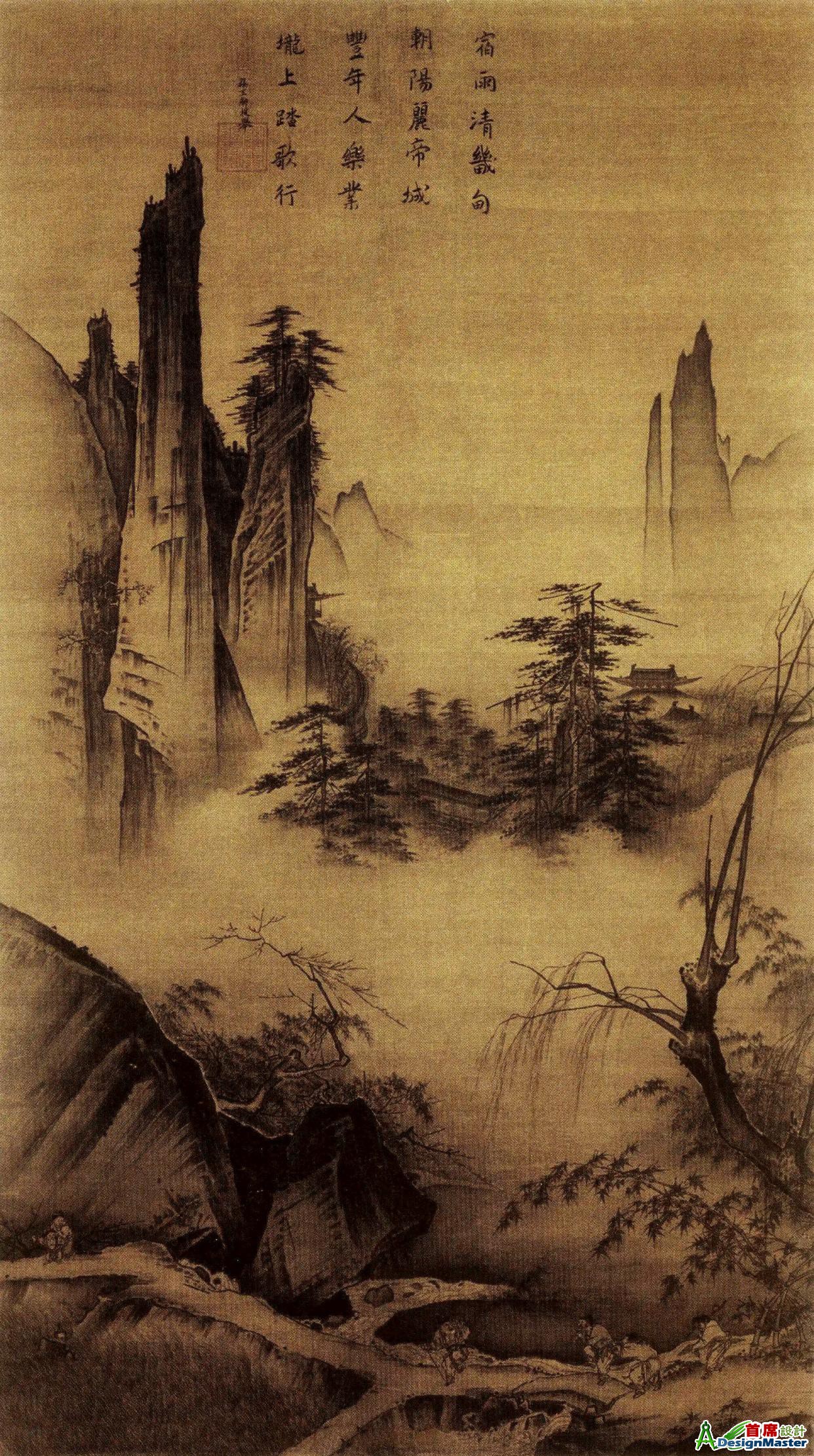

•传统山水画中,马远、夏圭的“边角之景”打破全景式构图的常规,以大面积留白象征“空濛天地”,看似“无法”的剪裁,实则暗合道家“有无相生”的宇宙观。

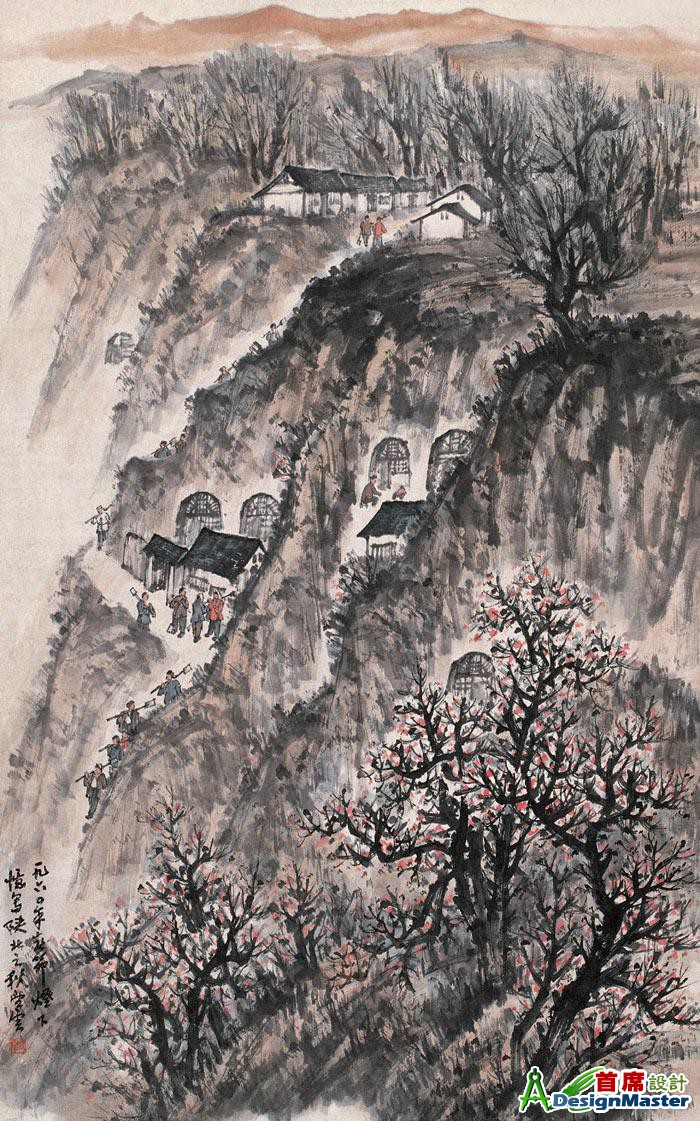

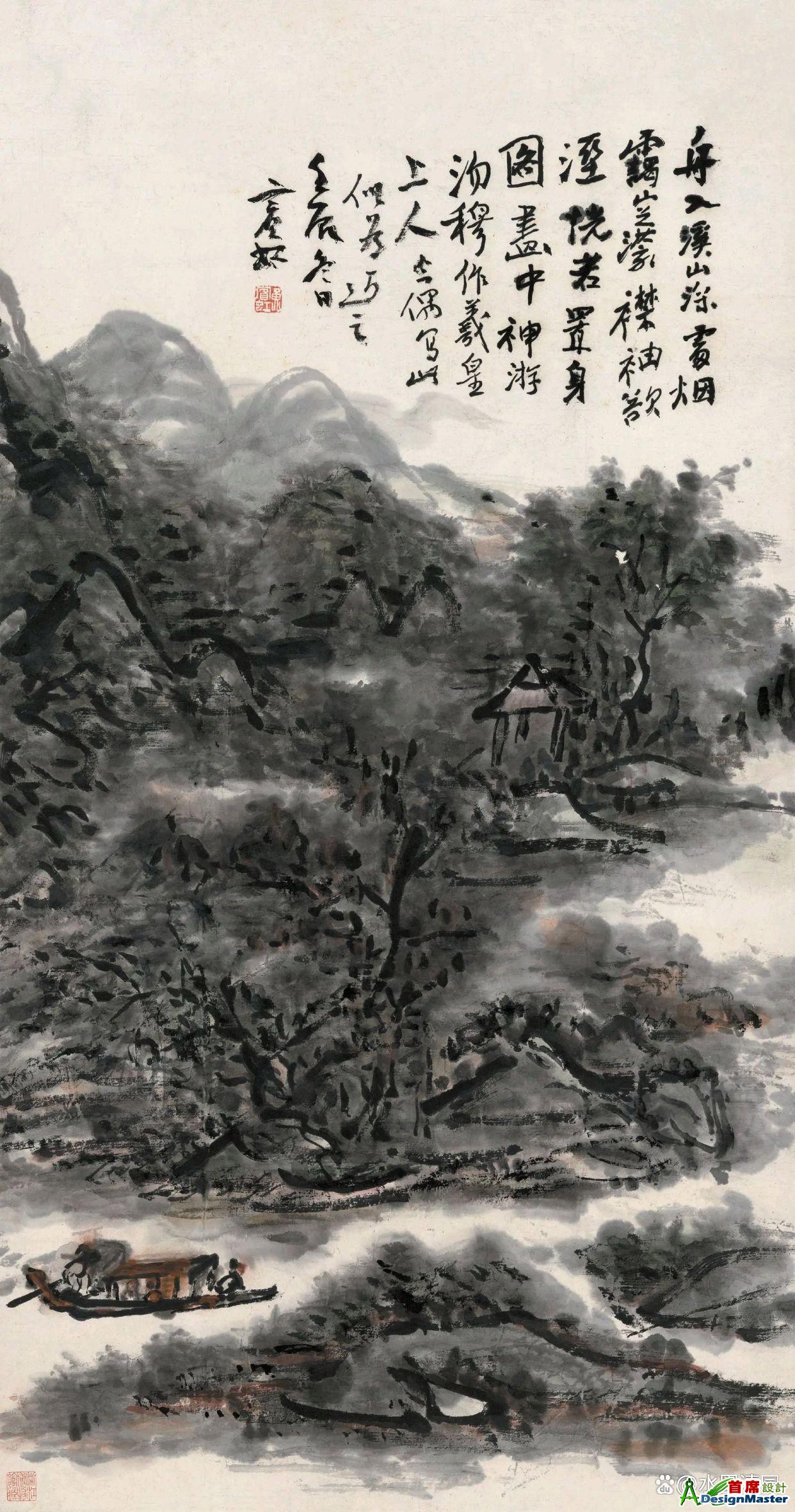

•现代画家李可染在传统“积墨法”基础上,以黑密厚重的墨色突破“轻淡空灵”的文人画范式,其《万山红遍》的满构图与饱和朱砂色,看似“破格”,却以强烈的视觉冲击力重构了山水的精神气象。

3. 意境:“不似之似”的超越性审美

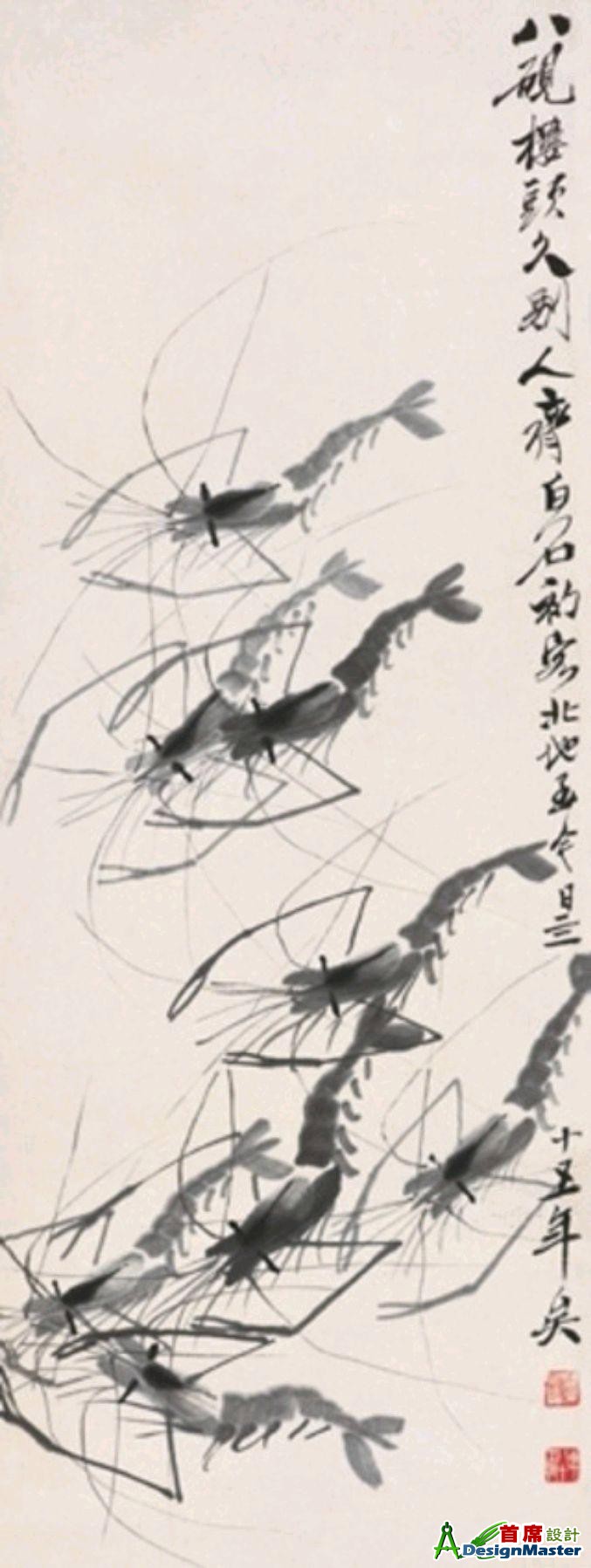

齐白石提出“妙在似与不似之间”,正是“无法而法”的审美注脚。其画虾不刻意描摹虾的生理结构,而是通过水墨的浓淡变化与笔触的提按,捕捉虾的灵动神韵。这种“无法”的写意,反而比写实更贴近自然生命的本质。

三、“无法而法”的哲学根基:道家与禅宗的思维渗透

1. 道家“自然无为”的影响

《庄子》中“庖丁解牛”的寓言,以“依乎天理,因其固然”的解牛之道,喻示艺术创作需顺应自然规律,超越人为造作。中国画中的“逸品”追求“笔简形具,得之自然”,正是“无为而无不为”在艺术中的体现。看似“无法”的笔触,实则暗合天地万物的运行法则。

2. 禅宗“顿悟”对创作心理的启发

禅宗强调“不立文字,直指人心”,影响画家以“顿悟”的方式突破技法束缚。如宋代米芾创造“米点山水”,以横点积染表现烟雨迷蒙的江南景色,这种技法创新并非刻意设计,而是他在观察自然时“忽然有感”的顿悟结果,体现“一念悟时,众生是佛”的创作心理自由。

四、“无法而法”对当代艺术的启示:在传承中破界

1. 警惕“伪无法”的误区

当代一些创作以“创新”为名否定传统,实则是未“入法”而空谈“无法”,沦为空洞的形式游戏。真正的“无法而法”需以深厚的传统积淀为基础,如黄宾虹晚年“黑宾虹”的笔墨境界,是其毕生研习“五笔七墨”后,将技法融入潜意识的自然迸发。

2. 数字时代的“新无法”探索

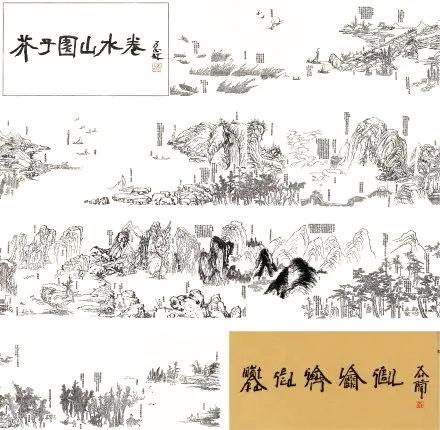

现代艺术家尝试将传统“无法而法”的精神与新技术结合:如徐冰的《芥子园山水卷》用AI算法生成山水图式,再以传统笔墨临摹,在“机器生成”与“手工书写”的碰撞中,探讨传统法度在数字时代的新可能;又如新媒体艺术家用代码生成动态水墨,让算法的“随机性”与画家的“心源”对话,延续“无法而法”中“自然”与“心源”的辩证关系。

“无法而法”艺术创作的“复得返自然”

中国绘画的“无法而法”,本质是艺术家通过对传统的深度消化,实现从“技”到“道”的跨越。如同陶渊明笔下“久在樊笼里,复得返自然”,当画家摆脱技法的“樊笼”,笔墨便成为心灵的镜像,此时“无法”即是“至法”,艺术也回归到“表达本真”的终极意义。这种境界不仅是对技法的超越,更是对艺术创作中“人”的主体性的深刻肯定。唯有以心为法,方能让笔墨流淌出超越时代的生命力。

编辑/艺馨

出品/现代艺术

|

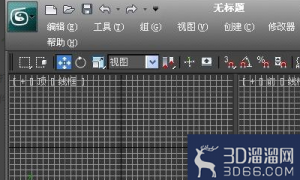

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

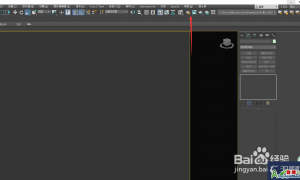

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

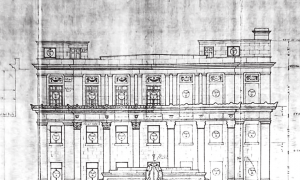

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3