|

“中国亦新夷狄也”(库勒纳等撰:《日讲春秋解义》卷五十四,华龄出版社,2013年,第743-744页)。近代以来,西方文明挟其坚船利炮向东方古老文明发起冲击,西学东渐成为这一时期的主要潮流,而中华文明也遭遇前所未有之强敌、面临前所未有之大变局,传统的华夷关系呈现出一种历史罕有的状况。在这种情势下,如何在坚守自身文化传统的同时,因应时代变革、重建民族精神成为近现代各个领域有识之士的选择。就中国画领域而言,则体现为如何保持民族性又具有时代性的中国画。在这方面,学者型的山水画家黄宾虹做出积极的贡献,其山水画创作将传统笔墨向现代性转化而成为20世纪最具影响力的中国画探索。 黄宾虹(1865-1955),原名质,字朴存,一字予向,生于浙江金华,原籍安徽歙县潭渡村。擅长山水画,兼作花鸟画,形成了以浑厚华滋为特点的典型风格。黄宾虹不仅是山水画家,还是美术史学者和教育家,其画学著作涵盖绘画理论、历史、鉴赏等方面,韵味十足、境界深邃,且与其绘画实践密切呼应,成为解读近现代画学发展的一把钥匙,其所编的《美术丛书》等对于中国美术史的梳理和总结意义重大。身处20世纪初期的大变革时代的黄宾虹并没有陷于传统的窠臼中,而是以宽广的视野来看待东西绘画,于笔墨语言及艺术风格都堪称具开创性的大师。 黄宾虹山水画的风格和笔墨特征 浑厚华滋是黄宾虹山水画的典型审美特征。他的山水画墨深淋漓,重叠不乱,阴阳晦明,层次分明,黑中含白,白中含黑。变幻奇谲,浑厚苍润(裘柱常:《黄宾虹传记年谱合编》,人民美术出版社,1985年,第70页)。其笔酣墨饱、丰富多彩的笔墨别有一股摄人心魄的力量,所谓“不似之似,是为真似”(裘柱常:《黄宾虹传记年谱合编》,人民美术出版社,1985年,第98页)、“不仅貌似,而尽变化”(同上,第65页),正可概括他的山水画语言形态。 在墨法上,黄宾虹摆脱了元以后干墨皴擦的风格,进行了大胆的革新。一些画家将常用的白、干、淡、黑、湿、浓等六种常用墨色划分为正墨、副墨两个系统,前三者为正墨,后三者为副墨,在两者地位上以正墨为主、为君,而以副墨为从、为臣,所谓“正墨定之,副墨成之”(王鲁湘:《中国名画全集——黄宾虹》,河北教育出版社,2000年,第161页)。黄宾虹反其道而行之,他指出“世俗以水墨淡雅为气韵,以笔毛轻擦为骨力”是“误入歧途”(同上,第50页)。他提出了七墨的系统,七墨是“浓、淡、破、泼、渍、焦、宿”(同上,第67页),并追溯了以上墨法在绘画史上的由来及其优劣。在用墨上,他明确提出了“以浓墨破淡墨”“以淡墨破浓墨”“以湿墨破干墨”“以干墨破湿墨”(同上,第60页)等独到论述。 在具体绘画中,黄宾虹不仅把浓墨等原本的副墨摆在重要位置上,还在具体的绘画实践中追求黑密厚重、浑厚华滋,进行了积极创新。他追求积墨的水渍感觉,能够统筹兼顾浓墨、淡墨、破墨、积墨、泼墨、焦墨、宿墨等不同墨法。他的山水画往往要重叠至数十次,但笔笔清疏,层层深厚,韵味无穷,丝毫没有凌乱和压抑之感。他尤其善于使用破墨法。在《江上野渡》题识中他写道:“唐人用浓墨,王摩诘用水墨,李营丘淡墨,元人用破墨。破墨之法,至明代已失。诗家尚用之为辞藻”(吴为山主编:《浑厚华滋本民族——黄宾虹诞辰一五〇周年纪念特展作品集》,人民美术出版社,2017年,第56页)。在用笔上,黄宾虹也有独特之处。他在《画法要旨》一文中指出:“画法专精,先在用笔”(裘柱常:《黄宾虹传记年谱合编》,人民美术出版社,1985年,第66页)。他结合自己长期以来的绘画经验,总结出了“平、留、圆、重”等四字笔法(同上,第65页)。后来他在“四笔”基础上,加上了一个“变”字,所谓“竖不如桩,点不如布算”(同上,第60页),追求用笔上一波三折的效果。此外,在黄宾虹看来,一个真正优秀的画家,以笔筑基,以墨成勋,其所以能够使得笔墨变化无穷的诀窍,在于蘸水。为此,他总结道:“画先求有笔墨痕,而后能无笔墨痕,起讫分明,以至虚空粉碎,此境未易碎造。”(同上,第67页)此外,黄宾虹从理论和实践上进一步论述了书画相通之论,指出:“用笔之法,书画同源”(同上,第66页),“正谓画法已失,当于书法、诗文悟出其法”(同上,第98页)。这种笔法墨法,与印象派诸家的用色相比,在运用之自由与叠加上竟也有了异曲同工之妙。 另外,如果加以注意的话,还可以发现,黄宾虹山水画中是有光线变化的,他善于画午时山和夜山,画作深黑、沉郁苍厚。黄宾虹将实践中的观察与传统山水画相互印证。黄宾虹作品对于夜山和烟雨的偏好,“余观北宋人画迹,如行夜山,昏黑中层层深厚,运实于虚,无虚非实”(吴为山主编:《浑厚华滋本民族——黄宾虹诞辰一五〇周年纪念特展作品集》,人民美术出版社,2017年,第119页),“北宋人画夜山图是阴面山法,元季四家惟倪(瓒)、黄(公望)用减笔,简之又简,皆从繁中来”(同上,第64页),“北宋人写午时山,山顶皆浓黑,为马(远)、夏(圭)所未见”(同上,第64页)。对于光的追求,在西画中十分常见,但在中国画中却是罕见的。黄宾虹在中国画传统体系之中,加入对光的追求,即使不是受西方绘画影响,起码也是一种艺术上的共识。而这一点,与黄宾虹熟悉西方印象派绘画是密切相关的。 黄宾虹山水画还善于运用点染之法。黄宾虹作品通过强调点染的层次,给人以层层深厚、墨韵深华的感觉。有一种移动的感觉,似乎有延迟的动感,充满生气、充满力量,给人以自强不息的观感和气韵生动的印象。实际上,他对于点染之法的运用与其对于金石学的钻研有着密切关系:“近代良渚夏玉出土,五色斑驳。因悟北宋画中点染之法,一洗华亭派兼皴带染陋习,此道咸人之进步,不知识者以为然否?”(王鲁湘:《中国名画全集——黄宾虹》,河北教育出版社,2000年,第171页)他由道光、咸丰年间士人对金石学的重视,而悟到夏玉的五色斑斓之美,进而驱动其对宋代画家点染之法的重新挖掘和自觉继承。 在经营布局上,黄宾虹讲求疏密结合,虚实相应,密不透风,疏可跑马。近看满纸是墨,给人有规矩法度而又变化无穷的感觉。就其绘画实践而言,其画作《北峰南望》《南柯坪》《扰龙松》《石壁层叠》《群仙观》《云台峰》等为例,近看杂乱无章,“纵横杂乱,一若乱柴乱麻者”(谢小凡等辑注:《黄宾虹〈画法要旨〉释读》,人民美术出版社,2008年,第60页),但细察其细节、玩味其笔墨,则可见其笔墨“虽重叠至数十次,仍须笔笔清疏”(裘柱常:《黄宾虹传记年谱合编》,人民美术出版社,1985年,第70页),“苍老中有华滋,浓厚处仍有灵气浮动,线条驰纵飞舞,二三笔直抵千万言,此其令人百观不厌也”(谢小凡等辑注:《黄宾虹<画法要旨>释读》,人民美术出版社,2008年,第56页)。实际上,黄宾虹年轻时曾访问郑学瑚求教画法,郑告之以“实处易,虚处难”(黄宾虹:《黄宾虹自述》,文化艺术出版社,2006年,第4页),当时年轻的黄宾虹听了不以为意,但后来随着对于美术理解的逐渐深入和对艺术创作的切身体会,此后他对于虚实关系的应用更加娴熟。如在其《溪山霁雨》《万松烟霭》等作品中,浓墨之中有空白,即为屋子、人、小径、云烟、水波等,体现出他对于阴阳的运用有独到之处。对于虚实、疏密、繁简、浓淡、干湿的相反相成等的运用,进一步突出了黄宾虹绘画的风格。值得注意的是,黄宾虹在进行山水创作时候的视角,似乎是在山脚下远望,他在《九华山》的画作中有款识:“远望东崖不可登,精蓝拾级玉崚嶒。钟声闲度溪桥去,穿过天台最上层”(吴为山主编:《浑厚华滋本民族——黄宾虹诞辰一五〇周年纪念特展作品集》,人民美术出版社,2017年,第74页)。在长期的绘画创作生涯中,他在山水画布局上形成了一个理论认识,著名的担夫争道法即是其在笔墨构图上的一个重要论点。他以皴法为例,指出:“皴与皴相错而不相乱,皴与皴相让而不相碰。……即数十担夫相遇于途,或让左,或让右;虽彼此往来,前趋后继,不致相碰,此用笔之妙契也”(裘柱常:《黄宾虹传记年谱合编》,人民美术出版社,1985年,第70页)。 黄宾虹在山水画创作中竭力避免甜俗(谢小凡等辑注:《黄宾虹〈画法要旨〉释读》,人民美术出版社,2008年,第60页)、浮滑(裘柱常:《黄宾虹传记年谱合编》,人民美术出版社,1985年,第65页),所谓“浮”乃“飘忽不遒”、“滑”乃“柔软无劲”(同上,第65页),而追求骨力、讲究用笔“如折钗股者”(同上,第65页),“故墨之华滋,从笔中而出”“当如作字法,笔笔宜分明”(同上,第70页)。笔如其人、画如其世,黄宾虹绘画中对于力量的追求代表了近代以来民族危亡之际有识之士对于中国民族精神的一种建构努力,与鸦片战争以来中国人民为挽救国家危亡的屡仆屡起、不断抗争的行动是一以贯之的。换言之,这是一种“天行健,君子以自强不息”的民族精神在绘画上的呈现。 黄宾虹山水画的思想意蕴和价值取向 黄宾虹讨论绘画章法时,将画家分为大家、名家、庸工三种类型,所谓“有笔墨兼有章法者,大家也;有笔墨而乏章法者,名家也;无笔墨而徒求章法者,庸工也”(黄宾虹:《黄宾虹自述》,文化艺术出版社,2006年,第37页);在《画法要旨》一文中,他又提出“画之正传,约有三类”,即“文人画(辞章家、金石家)”“名家画(南宗派、北宗派)”“大家画(不拘家数,不分宗派)”(同上,第45页)。实际上,黄宾虹等所谓“大家”“名家”之所以区别于“庸工”就是有着深厚的思想意蕴和人文素养,正如有学者所指出的:黄宾虹所谓的“大家”或“名家”,“假如不具备中国哲学的先验知识框架,不能静观大美、玄思大道,那他就缺乏成为大家或名家的根本前提”(王鲁湘:《“内美静中参”——黄宾虹画学的核心》《中国美术》,2011年01期)。 作为书画理论家,黄宾虹有着一个关于美术史的系统论述,其这一论述与整个中国思想史的论述有着密切联系,这种理论自觉在美术史学者尤其是近代美术史学者身上是很少见的。在这个论述中,黄宾虹对于道家之说非常之推崇,主张“学画者不可不读老、庄之书”(同上,第193页),“画者读书宜莫先于《老子》”(黄宾虹:《黄宾虹自述》,文化艺术出版社,2006年,第70页)。司马迁在《史记·太史公自序》中论述儒、墨、道、名、法、阴阳等六家之要旨,主导思想是认为道家在诸子之中学术最高明,暗含褒扬道家而贬低儒家的倾向。在汉代以来儒学成为官学的背景下,这一论述受到班固等多数后世学者的批评和不满。与此不同,黄宾虹认可太史公的这一论断,指出:“迁史之论为可传”,“艺必以道为归,有可知已”(同上,第17页)。黄宾虹评价老子的《道德经》为“辞洁而理深,务为归真返璞之旨”(同上,第18页),并从老子的论述中积极汲取营养:“其言曰:‘圣人法天,天法道,道法自然。’艺之至者,多合乎自然,此所谓道。道之所在,艺有图画”(同上,第18页)。在另外一个地方,黄宾虹进一步发挥这一论述:“图画之事,肇始人为,终侔天成。艺成勉强,道合自然”(王鲁湘:《中国名画全集——黄宾虹》,河北教育出版社,2000年,第193页)。从老子的“道合自然”论述中,黄宾虹发现了艺术的真谛,并形成了关于绘画方法论的理论。尽管在论述美术史时,黄宾虹借用了很多班固在《汉书·艺文志》的评价和方法,但是他与司马迁的论述更加亲近。 在另外几个地方,他引用了庄子蝴蝶的典故(黄宾虹有一篇文章《说蝶》)(同上,第23-25页)以及“技进乎道”(王鲁湘:《中国名画全集——黄宾虹》,河北教育出版社,2000年,第193页)的说法,以之论述绘画的理论和技巧,揭示艺术的真谛、画学的真意义。直到晚年,他在一篇论画的手札中仍然念念不忘庄子蝴蝶之论,告诫后来者在研究唐、宋、元、明理法得失的同时,不要被理法所束缚限制,所谓“庄子《逍遥游》(按:应为《齐物论》)言蝴蝶之为我,我与蝴蝶,若蚕之为蚁(蛹),孵化以后,三眠三起,吐丝成茧,缚束其身,不能钻穿脱出,即甘鼎镬。栩栩欲飞,何等自在。学画者当作如是观”(裘柱常:《黄宾虹传记年谱合编》,人民美术出版社,1985年,第98页)。在黄宾虹看来,庄子的精神与画家的精神是一致的。正如有论者指出的:“他(黄宾虹)说的庄周化蝶的比喻,特别意味深长,这是他积七八十年国画理论研究和国画艺术实践的经验,而悟得的妙喻”(同上,第99页)。在一定意义上,黄宾虹的绘画风格与道家思想也有着一定关系。 按照更为古老的视角,黄宾虹左袒道家是有些离经叛道的。黄宾虹对于道家思想的亲近与近代历史变革,尤其是近代以来诸子学的复兴是有着密切联系的。黄宾虹年轻时代正是诸子学复兴的时代,这或许是黄宾虹左袒道家的时代缘由。 黄宾虹师造化的创作理念也与道家思想有着密切的关系,在作画上不拘泥于古人的法度,追求独立创作和画家的主体性,这就是所谓“师造化”“师古人以师造化”(黄宾虹:《黄宾虹自述》,文化艺术出版社,2006年,第5页)。黄宾虹还据此将山水创作历程分为四个有所区别的过程。他还别出心裁地阐释了“江山如画”这一论述的真正含义。“正以天然山水,尚不如人之画也。画者神明于法之中,能超乎法之外,既可由功力所至,合其趣于天,又当补造物之偏,操其权于人,精诚摄之笔墨,剪裁成为格局,于是得为好画”(同上,第63页)。在另外一个地方,黄宾虹指出宇宙的大气磅礴、山川景物的蔚为大观,都离不开人,所谓“虽曰天造,恒以得人而灵”(王鲁湘:《中国名画全集——黄宾虹》,河北教育出版社,2000年,第193页)。他根据老子“道法自然”的论述,得出“人与天近处”的绘画宗旨,即“师今人不若师古人,师古人不若师造化”(黄宾虹:《黄宾虹自述》,文化艺术出版社,2006年,第38页)。正如有论者指出的:“黄宾虹对于自然山川的热爱,不仅延续了传统的‘林泉之心’和‘山水之乐’,而且更将这种热爱追溯到‘道法自然’的传统哲学高度,赋予其民族精神,注入时代气息”(吴为山主编:《浑厚华滋本民族——黄宾虹诞辰一五〇周年纪念特展作品集》,人民美术出版社,2017年,第73页)。 值得注意的是,黄宾虹身上具有崇尚朴学、不尚空谈的特征,他有意与文人画保持距离。黄宾虹在年轻时曾在紫阳书院学习,对邓石如、包世臣、戴东原等安徽学者的著作有所接触和了解,积累了朴学、金石学和经世之学的知识。正如有论者指出的:“实际上他(黄宾虹)更愿意人们把他看作学人。他的人生理想就是做一个贯通六艺、文武兼备,进可以文治国,退可以艺修身,志道据德、依仁游艺的君子,也就是他心目中的学人”(王鲁湘:《中国名画全集——黄宾虹》,河北教育出版社,2000年,第188页)。因此,黄宾虹关于艺术功用的论述也值得关注。他指出图画之功用,所谓“文以载道,非图画无以明”,“图画之用,以辅政教”(黄宾虹:《黄宾虹自述》,文化艺术出版社,2006年,第18页)。“物质文明之极,其弊至于人欲横流,可酿残杀诸祸,惟精神之文明,得以调剂而消弭之”(同上,第19页)。闲暇时候品鉴艺术,可以心旷神怡,澄清混乱的思绪,进而以精神文明调剂物质文明之不足,可以缓解现代科技进步带来的肃杀之意和工具理性之滥用,使得物质文明和精神文明两者相须而行、并行不悖。“艺术之至美者,莫如画,以其传观远近,留存古今,与世共见也。小之状细事微物之情,大之辅政治教育之正,渐摩既久,可以感化气质,陶养性灵,致宇宙之和平,胥赖乎是”(同上,第19页)。在战乱频发、社会动荡的中国近代社会中艺术的作用尤其重要,“中国名画永远不灭之精神,本原于语言、文字。……当此战争时代,犹事兼收博采而未有已,以为邦国政教之盛衰,视乎文艺程度之升降,将有以抉择而补益之”(同上,第82页)。 黄宾虹专精山水画,同时也是绘画理论家。他关于艺术功用的论述,不同于古代山水画家的论述,而带有很强时代性。尤其是他对作为诸子学的老庄的推崇,本身就是变革时代的结果。 黄宾虹之所以强调艺术之功用与其人生经历也有着密切关系。他早年一度有着改造社会的强烈冲动和热情。早年他家制墨作坊一位老师傅曾参加哥老会反抗西方传教士的起义,黄宾虹一度被牵扯进去。他还受到过戊戌变法等社会思潮的影响,并与谭嗣同等人士有过交往。清末新政时期,他与陈去病等人组织黄社,遭人告密反清,被清政府下令通缉。后来,他到上海结识了黄节、邓实、刘师培、柳亚子等,借助《国粹学报》平台商讨学问、弘扬国故、评论国事。在经历了一段政治生涯后,黄宾虹把自己对社会政治的理想追求,转换为对水墨丹青艺术美的探索。 在清帝逊位和民国肇建后,他并没有看到社会的真正进步,相反却是一个更为混乱的时代。在主张学习西方器物的洋务运动和主张学习西方制度的戊戌变法和辛亥革命先后失败后,黄宾虹主张从人心上来改革,“致治以文”(黄宾虹:《黄宾虹自述》,文化艺术出版社,2006年,第64页),救亡图存需要进行文化建设和精神层面的建设,在这一点上他与传统的文人画对于个人心绪的过度关注不同,而与新文化运动时期的学术思潮有着密切的互动关系。在黄宾虹看来,绘画不再是消极意义上文人自娱自乐的手段和优游岁月的工具,而是关乎整个国家和民族精神的大事业,这是艺术在变革时代中所应承担的使命。 此外,黄宾虹在绘画中还表现出对于遗民、义士、学者的敬仰之情,他认为明末清初屈大均、顾亭林、黄梨洲、刘继庄等人的品行,对于启发后人思想道德修养起着积极作用。黄宾虹有别号予向,是仰慕明末恽向之风格:“华滋浑厚,得董、巨之正传,最合大家方教……心向往之,学之尤多”(同上,第5页)。他还称赞明末的节义诸公的画作,并积极编纂明末清初渐江、石谿、程邃等遗民画家的传记,高度评价了他们的政治品格,“有不可仅以画史目之者”(王鲁湘:《中国名画家全集:黄宾虹》,第188页)。黄宾虹早年喜欢元代倪瓒等人的作品,在构图和笔墨上都有效仿,也吸收了清初四王、四僧等的风格,黄宾虹高度评价新安画派画家在明清鼎革之际高尚其志、坚守政治品格,栖息临泉,拒绝入清廷做官,而以笔墨自娱的处事风格。黄宾虹评价他们:“其人多忠臣义士、孝悌狷介之伦,惩于世道污浊、政纪紊乱,不欲仕于其朝,甘退居于寂寞而惟临泉岩谷以自适,游览之暇,或写其胸中逸气,流传缣楮,不朽千古”(王鲁湘:《中国名画全集——黄宾虹》,河北教育出版社,2000年,第171页)。实际上,这段时期他身处日寇铁蹄之下的北平,目睹时艰,通过对于画史的整理和对遗民画家事迹的梳理寄托爱国之情。这与史学家陈垣撰写《元西域人华化考》《明季滇黔佛教考》《通鉴胡注表微》有着类似的心绪,通过赞扬先人面对铁蹄的不屈和抗争精神,展现了中华文明的强大生机和顽强生命力。 黄宾虹山水画的民族性与时代性 正如有学者指出的:“在近代历史上,黄宾虹不仅是坚守本土文化立场并从传统内部寻找超越动力而借古开今的画坛巨擘,而且是毕生致力于弘扬中华文化、沟通中西画学而著作等身的美术学者”(吴为山主编:《浑厚华滋本民族——黄宾虹诞辰一五〇周年纪念特展作品集》,人民美术出版社,2017年,第61页)。 黄宾虹对西方绘画也有接触,曾有友人见到他认真翻阅印有印象派及西方其他流派画作的画册。在给友人的一封信中他指出:“画无中西之分,有笔有墨,纯任自然,由形式进于神似,即西法之抽象印象”(王鲁湘:《中国名画全集——黄宾虹》,河北教育出版社,2000年,第168页)。显然,在黄宾虹看来,印象派的技法和创作理念与其关于绘画的观念并不冲突,黄宾虹所用的点染之法也与印象派的点彩之法有相似之处。黄宾虹的晚年绘画具有油画般观感,其浑厚华滋的绘画风格与油画的厚重结实有着异曲同工之妙。有人将黄宾虹在中国美术史上的地位与印象派西方艺术上的位置进行对比:“一个黄宾虹囊括了差不多半个印象派:以物象的朦胧,他是莫奈;从形的抽象,他是塞尚;以点画的排叠,他是梵高;以色墨的点染,他是修拉”(同上,第177页)。在一定意义上,与印象派完成西方绘画传统的现代转型一样,黄宾虹完成了中国山水画古典传统的现代转型。 实际上,黄宾虹有着一种对于西方绘画的敏锐的观察,他积极从事融汇中西艺术的工作。这不仅体现在其艺术实践上,超越了传统文人画的对于“意象”的执著,完成了对于传统文人画的超越,步入抽象画的境地。还体现在他的艺术理论中对西方艺术精神和风格秉持的开放态度。如他认为中西画理、技法,相通或相同之处甚多,“泰西绘事,亦由印象而抽象,因积点而事线条。艺力既臻,渐与东方契合”(卢辅圣编选:《黄宾虹艺术随笔》,上海文艺出版社,2001年,第116页)。他甚至乐观地预测中西方绘画将会走向汇通,“不出数年,画无中西之畛域,有断然者”(黄宾虹:《黄宾虹文集·书信编》,上海书画出版社,1999年,第201页)。 与此同时,黄宾虹绘画并不是印象派等西方绘画的一个亦步亦趋的追随者。与近代一些全盘西化论者不同,不仅他的文化资源来自于中国,而且在其绘画理论和实践中有着一种民族的自觉和自信。他对西方绘画虽有借鉴,但其本根是民族性,他的山水画是民族艺术和创新发展的一个自然结果。 尽管对于西方艺术理论和流派有所借鉴,但是在根本上坚持了艺术的民族性。换句话说,以黄宾虹、高剑父等为代表的一批画家身上肩负着很强的艺术使命感,热衷于“发扬国光”“艺术救国”“表扬国画”(黄宾虹:《黄宾虹自述》,文化艺术出版社,2006年,第82页),通过挖掘、吃透整个中国绘画传统的精华和底蕴以应对欧风美雨的激荡,以一种开放而自信的态度重新确立山水画乃至整个中国画的主体地位。在这一点上与积极向西方学习,试图全盘改造中国传统绘画的徐悲鸿、刘海粟等人形成了对比。尽管黄宾虹也主张“改良国画”,但他主张改良中国绘画要“合乎时代命题”,不“失中国原有画之宗旨”(同上,第80页)。他曾强烈批评同时代人秉持的一种错误观念:“究本寻缘为复古,用夷变夏为识时”(同上,第64页)。在他看来,探寻本原并不一定是所谓的“复古”,追求时髦试图全盘改造中国绘画也算不上“识时”。黄宾虹还对于“新派”这一近代名词有些颇不以为然的,他指出:“从古至今,名家辈起,救弊扶偏,无时不有,温故知新,非同泥古”(同上,第82页)。也就是说,中国艺术风格不是一成不变的,而是随着时代的演进呈现出不同的特征,因此学习效仿古代并不等同于泥古不化,而是一种温故知新,或者说是以复古为创新。 显然,黄宾虹“通古而不泥古”(王鲁湘:《中国名画全集——黄宾虹》,河北教育出版社,2000年,第194页),在旨趣上他并非追求一种完全不同于古人的颠覆性突破,而是追求“得其性灵之趣”(同上,第194页);在技法上,他并非要凭空创造出一个海市蜃楼,而只是不为古理法所束缚,“画言写意,意在古理法之中,学者得之于古理法之外”(裘柱常:《黄宾虹传记年谱合编》,人民美术出版社,1985年,第98页)。他的艺术根植于传统、创新相对应传统,这实质上是一种传承创新或曰创造性转化。在倾向上采用恢复一个更悠久的传统的形式,在具体技法上都有来历,取裁众家之长。颇有西方文艺复兴以“复古为解放”的味道。概言之,黄宾虹关注的重点始终是我们应该追求什么样的时代艺术,应该继承什么样的古典传统,如何对中国文化艺术进行创造性转换。 黄宾虹绘画作品中注入的时代气息和民族性,将山水升华到对于祖国山川的热爱,以及一种文化自信或底气。比如黄宾虹屡次高度评价中国固有之文化,所谓“东方文化,历史悠久,改革维新,屡进屡退,剥肤存液,有以前古不磨之精神,昭垂宇宙”(同上,第193页)。黄宾虹之所以发展出浑厚华滋风格的山水画与这一思想有着密切的关系,黄宾虹指出:“世界国族的生命最长者,莫过于中华,这在后进国家自然是不可及。即与中国同时立国者,亦多衰颓灭亡,不如中华之繁衍与永久,这原因在于中华民族所遗教训与德泽,都极其朴厚,而其表现的事实,即为艺术”(王鲁湘:《中国名画家全集:黄宾虹》,第193页)。显然,其对于中华民族朴厚的提炼和强调,与其绘画风格是一以贯之的。 在一定意义上,黄宾虹是现代意义上的山水画大师。其绘画风格的形成,需要放置在清末民初政治文化转向中来理解。近代以来,社会上弥漫着仰慕西洋的风气,“惟欧日之风是尚”,不仅古来图籍被束之高阁,且“几谓中国文字可以尽废”(黄宾虹:《黄宾虹自述》,文化艺术出版社,2006年,第11页),以至于看到西方的水彩油画,认为这不是中国所可以赶得上的,中国的文艺之学何以逊色于欧洲、日本,却答不上来。有鉴于此,黄宾虹认为:“国不自主其学,而奴隶于人之学,曲艺且然,况其大者远者哉”(同上,第7页)。他借用了颜之推《颜氏家训》中讲的一个故事,指出:“晋代儿郎幼效胡语,学为奴隶,而中原沦亡”,所以他在《美术周刊》中区别条目,以论述“国学彪炳,光耀古今”,“中国雕刻、绘画诸美术,固有发明最早,震耀古今,而为列邦所惊喜骇慕而不可及者”(同上,第6-7页)。 在一定程度上,黄宾虹关于绘画的民族性和时代性的认识与章太炎国故以及关于经学功用的认识,在论述方式和价值取向上都有近似之处。针对近代以来一些国人丧失民族自信的行为,章太炎明确提出“用国粹激励种姓,增进爱国热肠”(汤志钧:《章太炎政论选集》(上),中华书局1977年版,第272页),以发展民族的主体性。章太炎还梳理了中国历史,分析了中国长期屹立东方的文化资源是“依自不依他”(汤志钧编:《章太炎年谱长编》(上),中华书局1979年版,第245页)。就是说,中国民族具有自主创新精神,这优于一些专门以模仿见长的民族。显然,通过梳理历史并进行中外比较,增进国人救亡图存的信心,是时代有识之士普遍关注的问题。实际上,黄宾虹指出“发扬中国民国民族精神,为文化最高学术,世无伦比”(南羽编著:《黄宾虹谈艺录》,河南美术出版社,1998年,第2页),这与前述章太炎的论断可谓异曲同工。黄宾虹在《改良国画问题之检讨》一文中,在论述艺术有关于邦国政教之盛衰时,曾引章太炎、刘师培等人以为同志(黄宾虹:《黄宾虹自述》,文化艺术出版社,2006年,第82页)。 概而言之,黄宾虹的绘画虽有对外来元素的借鉴,但更多的是以中国古代绘画理论和实践为基础,结合自己的国画艺术实践经验,取长补多、提炼总结形成。同时,黄宾虹所处的是鸦片战争以来民族贞下起元、国族重建的历史阶段,因此,也不可避免地糅合和吸纳了时代元素。 小 结 鸦片战争以来,中国遭遇前所未逢之强敌,面临前所未有之大变局,中国艺术乃至整个文化都迎来了变革的契机。黄宾虹是这个潮流中的一员,也是推进这一变革的有生力量。黄宾虹的山水画追求笔酣墨饱、兴会淋漓,笔墨和构图上都有独特风格,尤其是他在墨法上进行革新,摆脱了元以后干墨皴擦技法和枯硬的风格。 作为绘画大家和美术史专家,黄宾虹山水画具有独特的思想旨趣,且与老庄哲学有着密切的联系。他的绘画实践中对于北宋风格的自觉继承发扬以及“致治以文”说等关于绘画理论和功用的论述,疏离了元代以来文人画风格,超越了对于绘画的文人的娱情和小圈子的把玩,将绘画与整个文化的重建和民族精神的提升,密切勾连起来。在黄宾虹看来,中国绘画的转型路径与中国人的精神风貌息息相关。尽管在黄宾虹的绘画生涯中,虽一度展现出对西方印象画派的兴趣,但归根到底,其山水画创造也是中国传统绘画内在理论自然而然转换的结果,而非有意识向西方借鉴的结果,其山水画风格是中国绘画传统在因应大时代变革的产物。

|

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

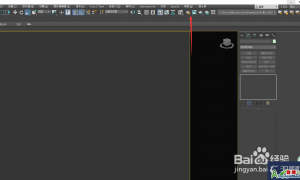

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

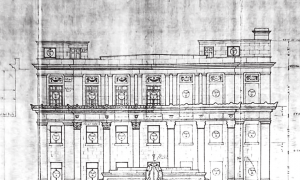

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3