|

文/长春

中国绘画以诗为魂,这一论断深刻揭示了诗与画在美学精神上的深层联结。从文人画的发展脉络到传统艺术的哲学内核,诗歌始终如血脉般滋养着绘画的意境表达,形成了独树一帜的东方美学体系。

一、诗画同源:从意象到意境的共生

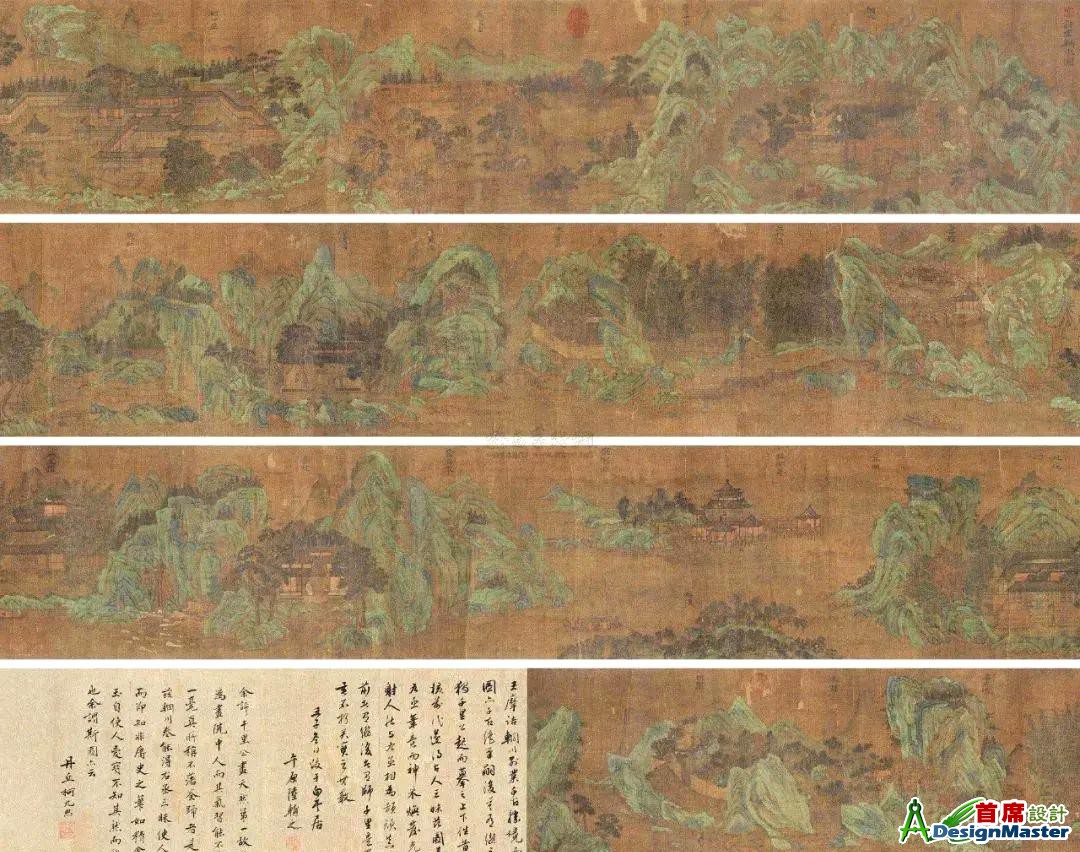

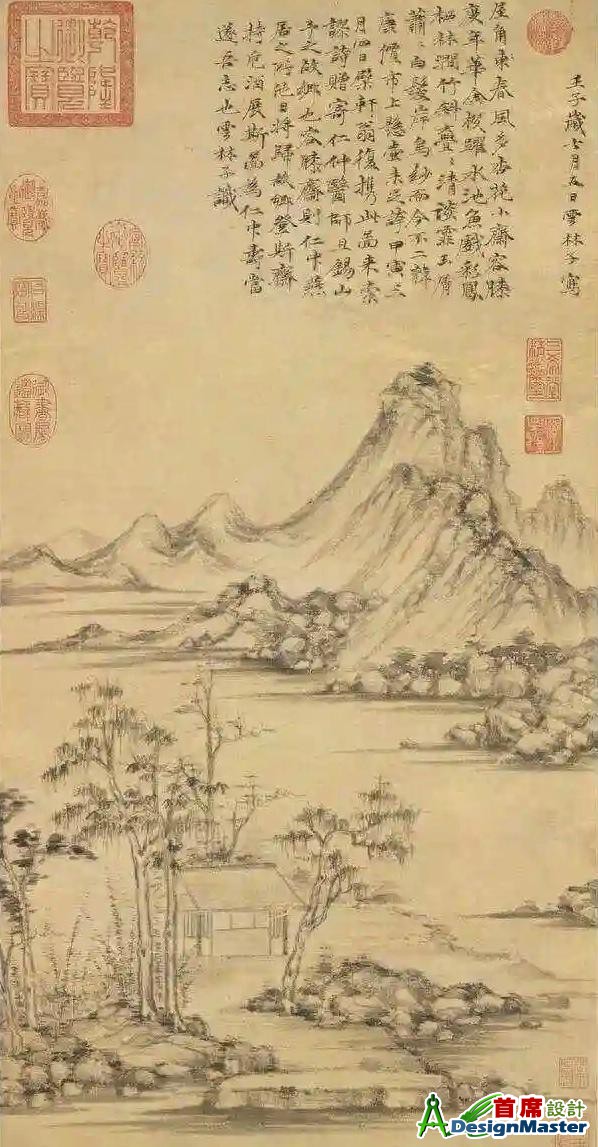

中国传统艺术中,诗与画被视为“异质而同工”。诗人经常以文字构筑意象,画家以笔墨勾勒图景,二者均追求超越表象的“意境”。如王维“诗中有画,画中有诗”的创作实践,将山水诗的空灵与水墨山水的留白相互渗透。他的《辋川图》以淡墨写远山烟霞,恰似其诗句“空山新雨后”的视觉化呈现,让观者在笔墨间读见诗的韵律。这种“以诗入画”的传统,使绘画不再局限于形似,而成为诗人心灵图景的延伸。

二、题画诗:让诗魂融入画面肌理

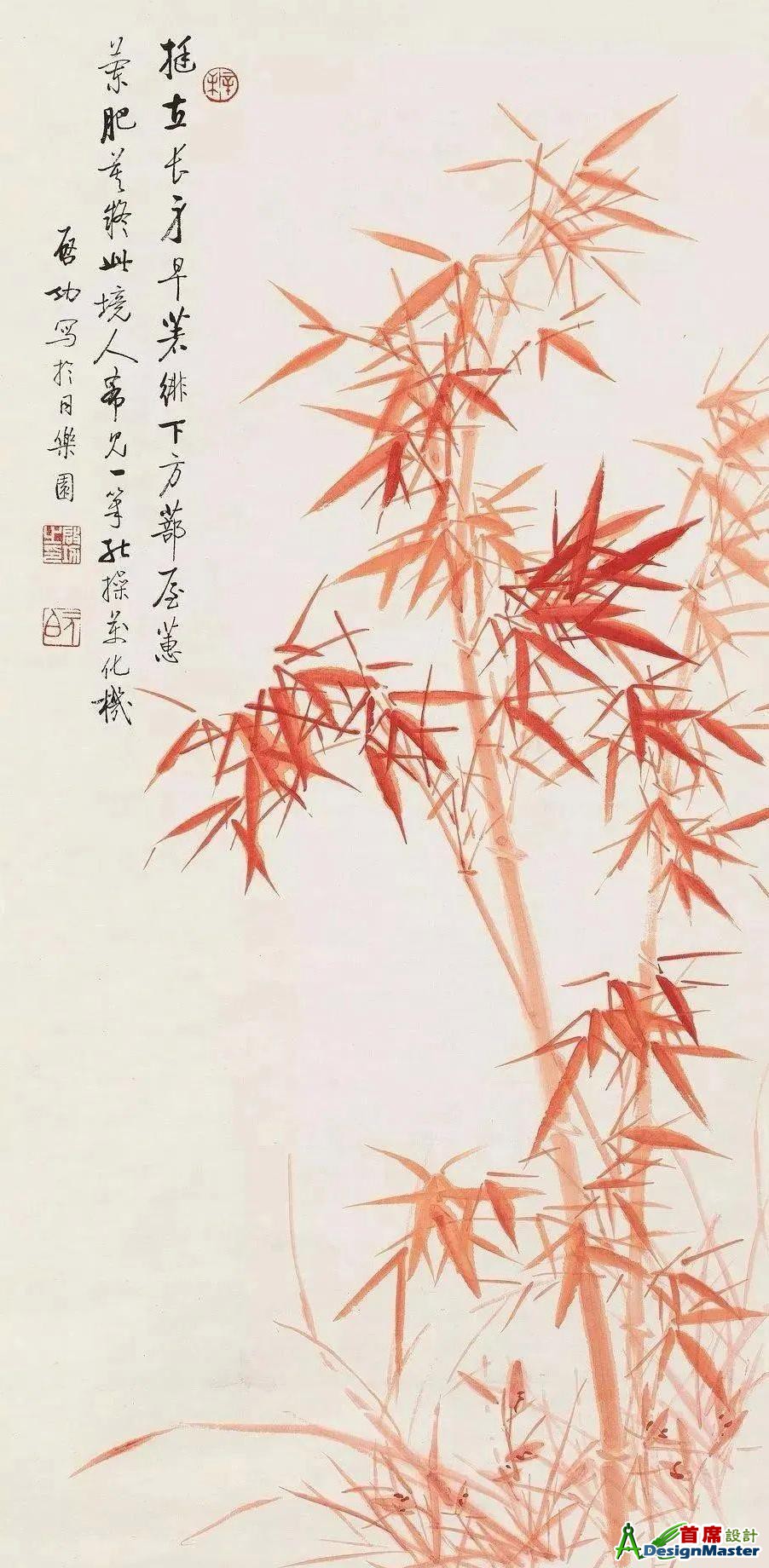

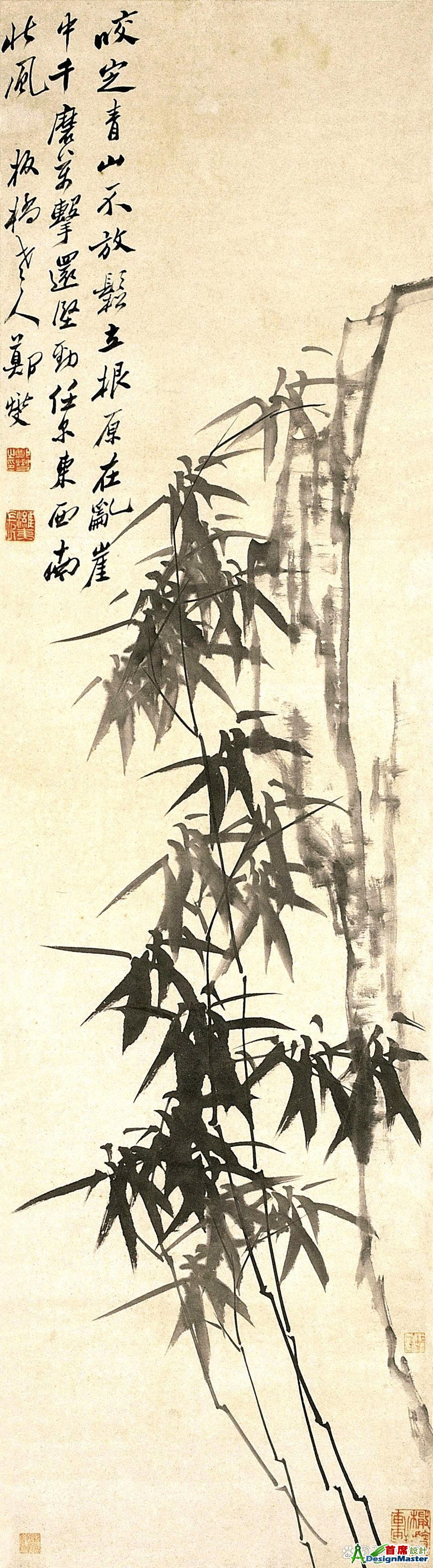

自宋代文人画兴起之时,题画诗逐渐成为绘画的有机组成部分。画家在画面留白处题诗,不仅是文字与图像的互补,更是以诗眼点化画魂。如《墨梅图》题诗“不要人夸好颜色,只留清气满乾坤”,将墨梅的孤高品格从视觉形象升华为精神隐喻,诗句本身成为画面意境的“点睛之笔”。郑板桥画竹时题“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声”,更让竹的自然形态成为社会关怀的载体,诗与画共同构筑了“托物言志”的美学范式。

三、诗心观物:绘画中的哲学诗性

中国绘画的观察方式本身就渗透着诗的思维。宋代郭熙在《林泉高致》中提出“三远法”(高远、深远、平远),实则是诗人“俯仰天地”的观物视角转化为画面构图。如范宽《溪山行旅图》以高远法写山势巍峨,恰似杜甫“会当凌绝顶”的壮阔诗心;而倪瓒的山水以“平远”留白,暗合陶渊明“采菊东篱下”的淡泊诗境。这种以诗心观物的传统,使绘画成为“道”的具象化表达,正如荆标所言:“中国绘画是世界上最心灵化的艺术,而同时又是自然的本身。”

四、诗魂之维:超越技法的精神高度

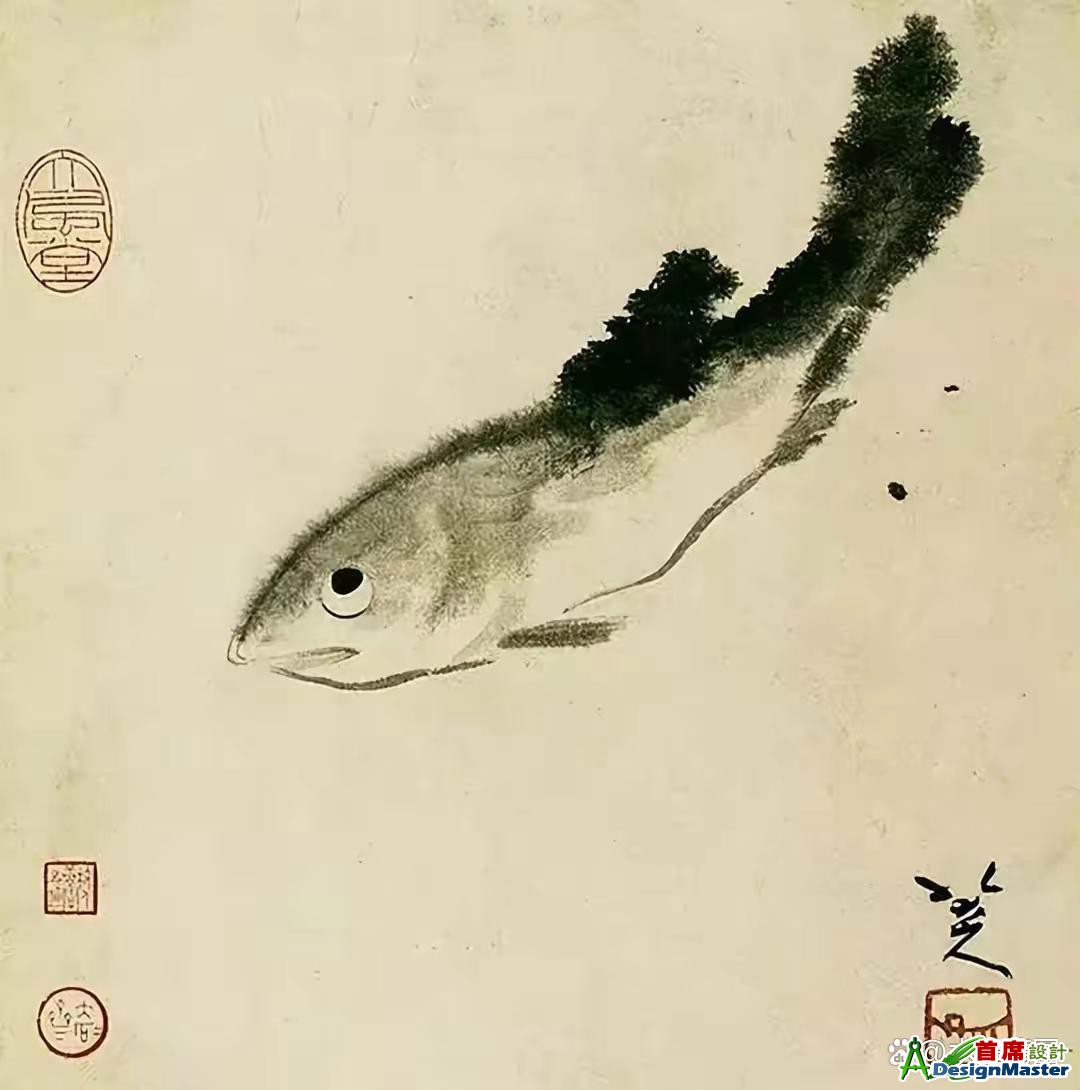

在传统画论中,“逸品”高于“能品”“妙品”,其核心在于是否蕴含诗的超越性。八大山人以怪诞的鱼鸟形象(如白眼向人的鹌鹑)入画,看似不合常理的造型,实则是其诗句“墨点无多泪点多”的视觉宣泄,将亡国之痛化为笔墨间的诗性隐喻。这种“不似之似”的表达,正是诗魂赋予绘画的精神自由度——它不拘泥于客观再现,而追求“言有尽而意无穷”的象外之境,与诗歌“比兴”“寄托”的美学原则一脉相承。

诗魂为绘画注入永恒的生命力从魏晋顾恺之“以形写神”到明清文人画“逸笔草草”,中国绘画的演进始终伴随着诗心的观照。诗不仅是画面的文字补充,更是其精神内核。它让笔墨成为诗人心灵的迹化,让山水花鸟成为“天人合一”的诗性符号。这种以诗为魂的美学传统,使中国绘画超越了单纯的视觉艺术,成为承载文化精神与生命哲思的“无声之诗”。

编辑/艺馨

出品/现代艺术

|

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

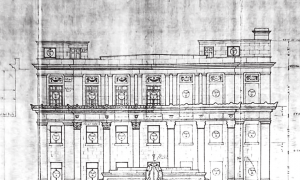

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3