|

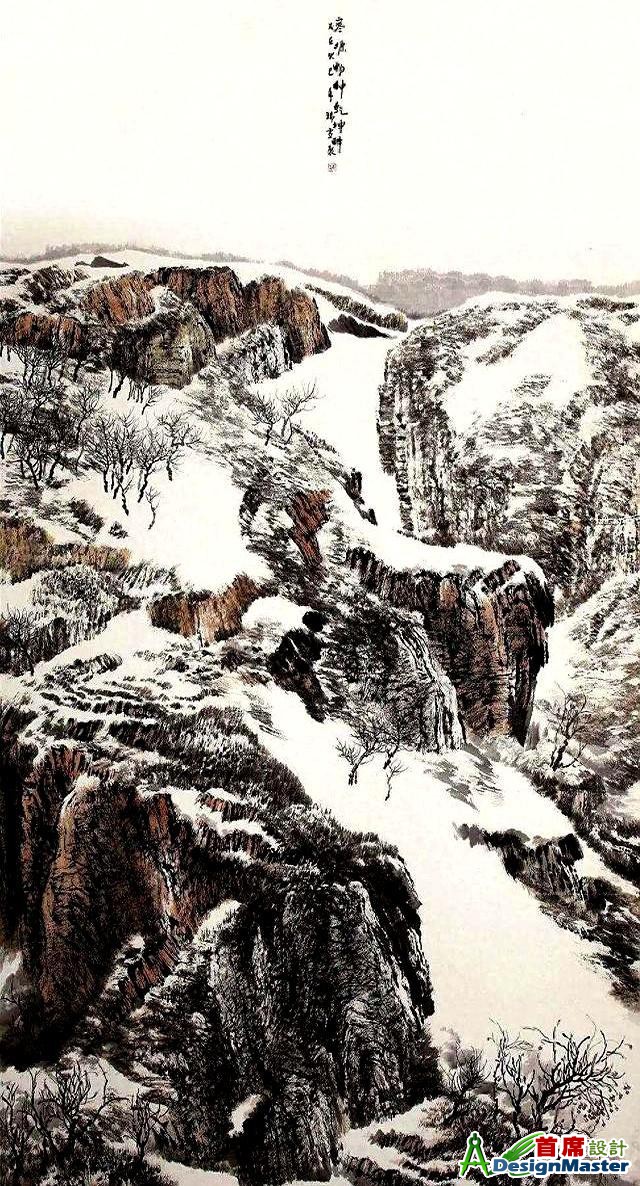

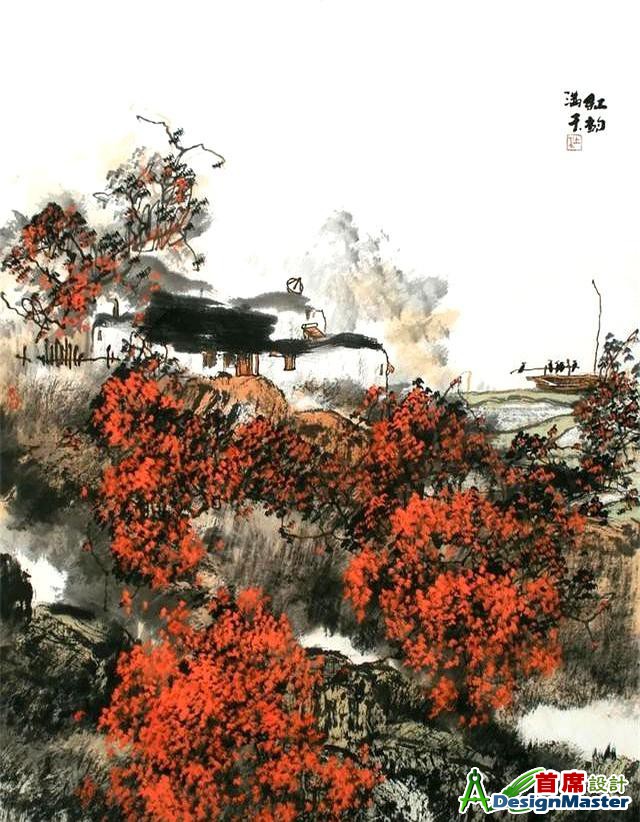

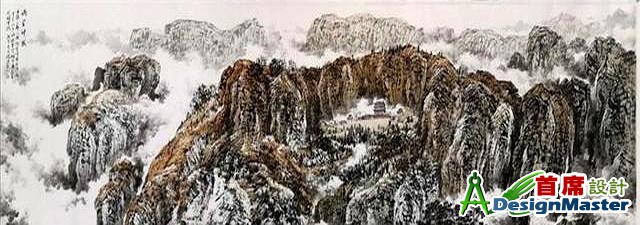

杜瑞雪的山水,乍看是那种老派的浑厚,带着扑面而来的“北地风骨”。

细咂摸,又觉出几分迕异,多了些许现代构成的意趣,也多了些难以名状的“烟火气”。

这缕“烟火气”,兴许便源自他那句“守望家园”。

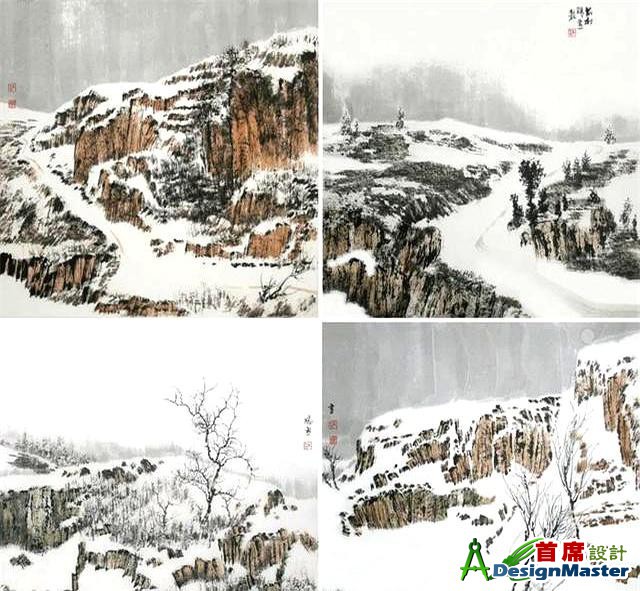

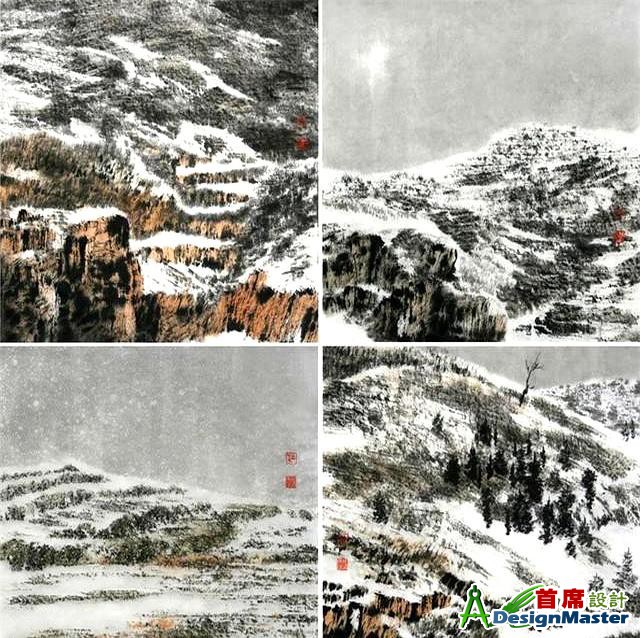

“守望家园”,听来有些泛泛,但落到笔墨间,便是太行山的峰峦叠嶂、巉岩裂痕、偃蹇野树、淙淙流泉。

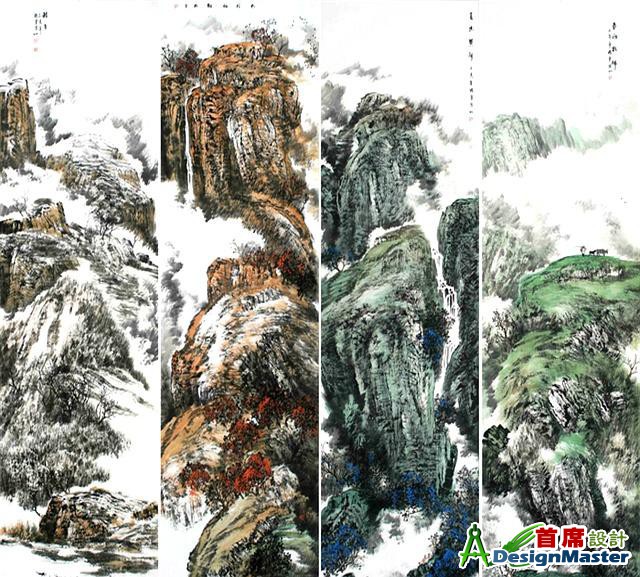

他绘雪景,非是银装素裹的旖旎,而是枯枝败叶与嶙峋怪石在皑皑白雪中若隐若现的遒劲。

这份遒劲,并非卖弄笔法,而是切切实实地体悟到了那份“山石为骨”的筋骨。

这不禁让我想起一个颇堪玩味的现象:时下不少人,一提到艺术,便觉着非得是舶来的、玄奥的、令人费解的才够格。

仿佛描摹一下家门口的山水,便显得有些“乡土气”。

杜瑞雪偏不信这个邪,他就是要画太行山,且画得掷地有声。

这背后,莫不是也折射出某种文化颟顸?

我们是否太过轻易地将自家珍宝贬损了?

当然,亦有人会嘀咕,画山水画,不就是那老生常谈的一套吗?

笔墨皴擦,数百年未见新意。

这话倒也不算谬论。

可癥结在于,同样的笔墨皴擦,出自不同人之手,其韵味便大相径庭。

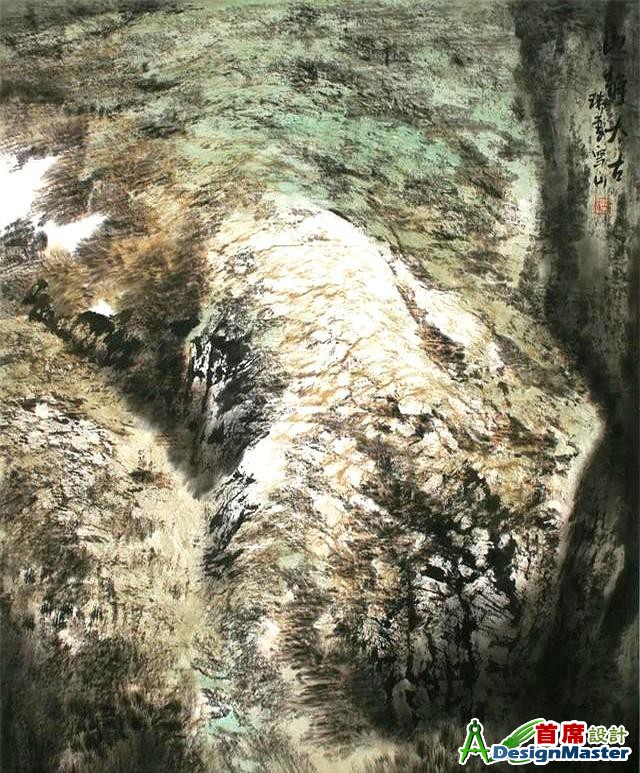

杜瑞雪的“硬挺老辣”,并非邯郸学步,而是他自身对太行山的独到解悟。

他将一腔情感,将切身的人生际遇,悉数融进了画作之中。

他那幅《千层碧水润太行》,若仅止于赏鉴笔墨,或许会觉得平平无奇。

但倘若得知他是“太行儿女”,领略到他对这方水土的缱绻深情,再去端详那些浓淡枯湿的墨色,便仿佛能谛听到山涧的潺潺水声,能感受到山风的习习凉意。

究其根本,艺术这玩意儿,最怕的便是“无本之木,无源之水”。

很多时候,我们觉得某些作品“空疏”、“乏味”,或许恰是因为它们阙如那份真挚的情感,阙如那份对生活、对土地的切肤之感。

仅从纸面上的数字来看,杜瑞雪的作品能够跻身中国美术家协会主办的鸿篇巨制之列,荣膺群星奖金奖,这已然能说明些许问题。

但他更值得瞩目的,是他所倡导的“笔墨当随时代,精神终归山河”的创作理念。

这句话,实则道出了诸多艺术家的窘境:如何在赓续传统的基础上,推陈出新?

他给出的答案是:扎根于家园,浸润于生活。

切莫为了创新而创新,切莫为了趋奉市场而委曲求全。

唯有真正钟情于这片土地,方能绘出撼人心魄的作品。

还有一个颇堪玩味之处,他自诩“太行儿女”,这不仅仅是地域上的归属,更是一种精神上的认同。

在这个日新月异的时代,无数人都在寻觅自身的身份认同,寻觅自身的精神栖息地。

杜瑞雪用手中的画笔,找到了属于自己的答案。

然而,问题又来了,这种“守望家园”的理念,是否会显得有些拘泥?

是否会束缚艺术家的创作襟怀?

我以为不然。

真正的“守望”,绝非画地为牢,而是更加深入地探赜索隐、更加深刻地审视反思。

正如他绘雪景,并非简单地摹写雪的形貌,而是通过雪,去展现太行山的筋骨,去表达对生命的肃穆之情。

他那句“守望家园”,不仅仅是对自身的期许,亦是对所有艺术家的一番警醒:勿忘来处,勿失本真。

唯有扎根于自身的文化沃土,方能创造出真正具有生命力的作品。

当我们习于追逐新潮,习于效颦西方之时,是否应当回首凝望,足下这片土地?

或许,答案便蕴藏于此。

|

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

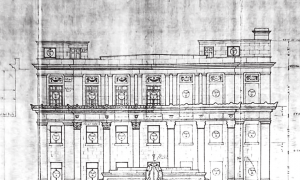

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3