|

文/荆标

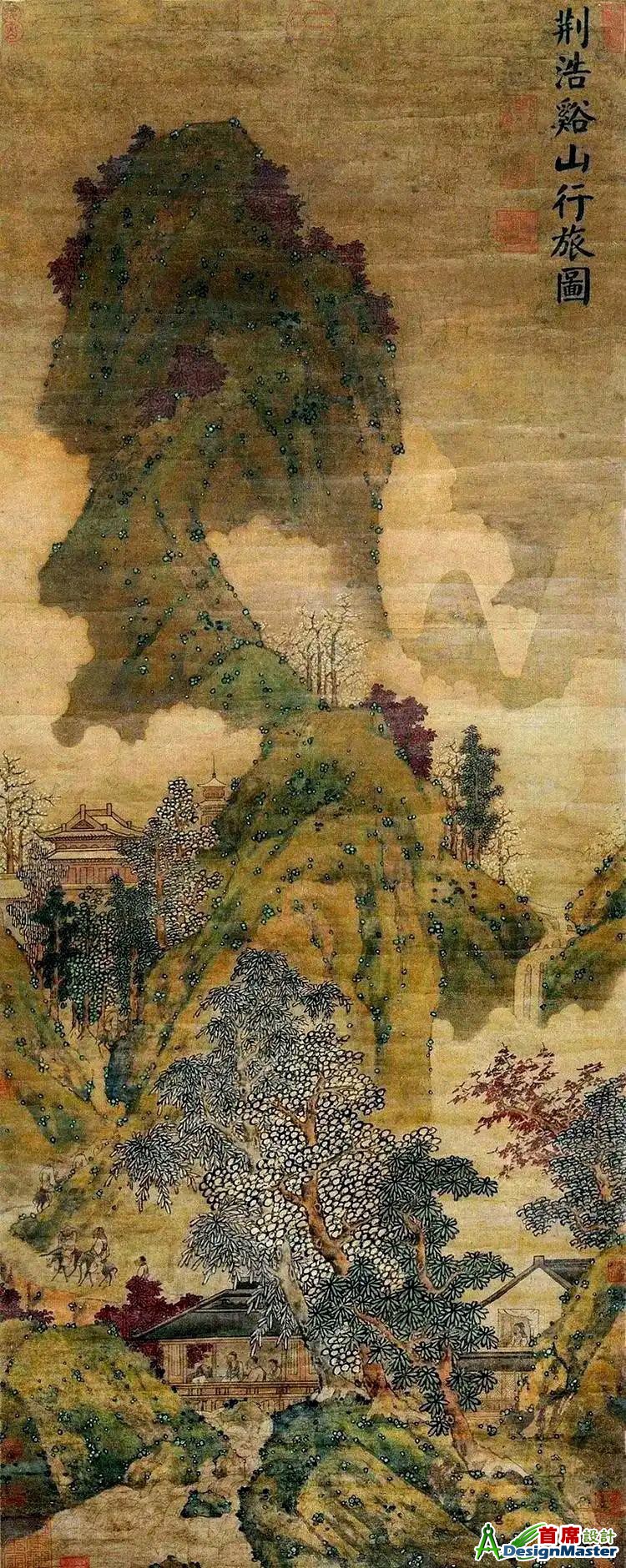

荆浩作为中国北方山水画派的奠基人,其山水画理论体系对后世绘画发展影响深远,核心理论集中体现在《笔法记》中,从创作理念、技法体系到审美标准,均为山水画的成熟奠定了基础。

一、构建“六要”理论,确立山水画创作体系

荆浩在《笔法记》中提出“气、韵、思、景、笔、墨”的“六要”理论,将人物画的“六法”转化为山水画的创作标准:

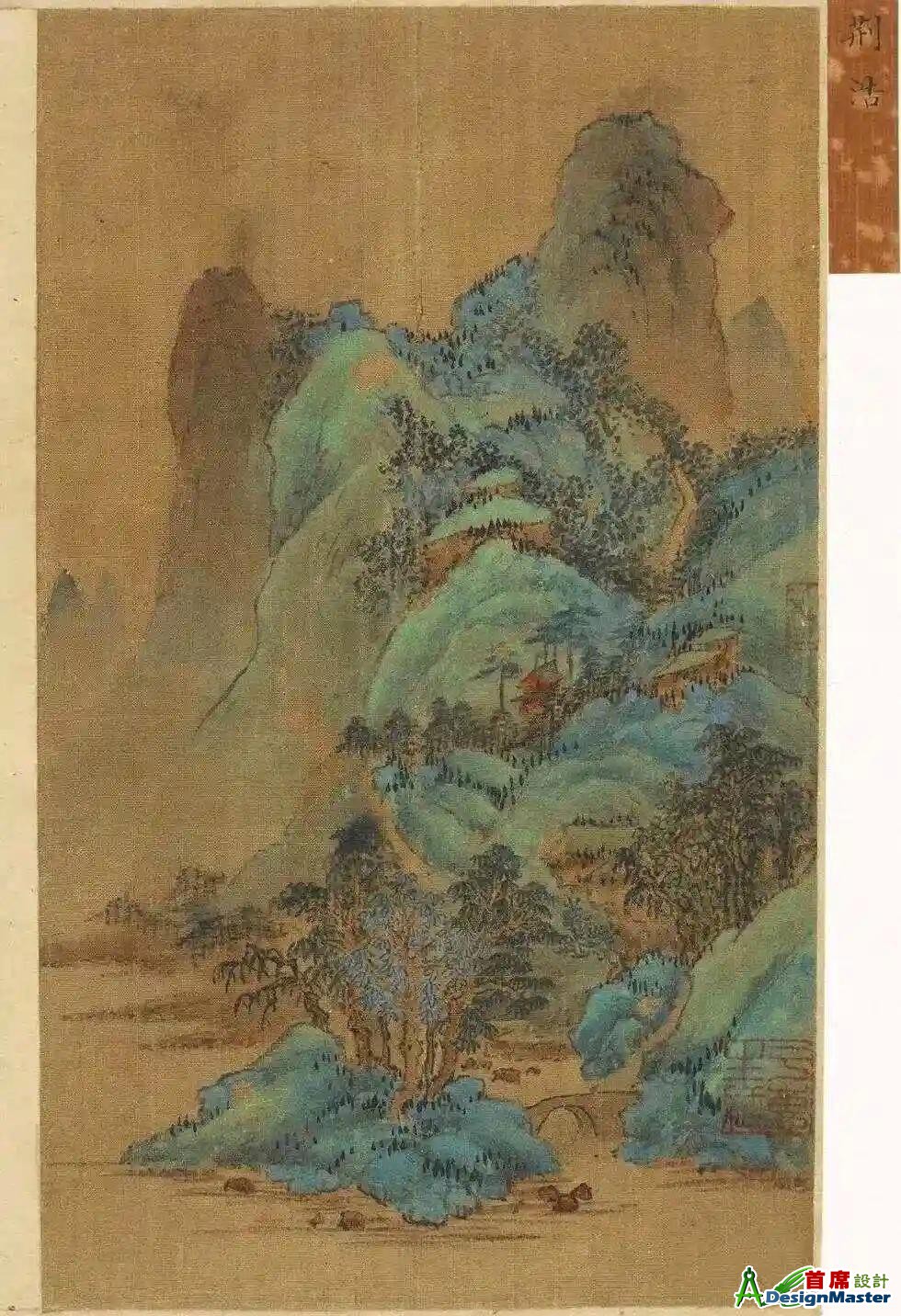

•“气与韵”奠定精神内核:强调“气”(画面整体气势)与“韵”(笔墨韵律)的融合,要求画家不仅描绘外形,更要传达山水的生命精神。后世董源、巨然的江南山水虽风格不同,但“以韵取胜”的追求仍源于此。

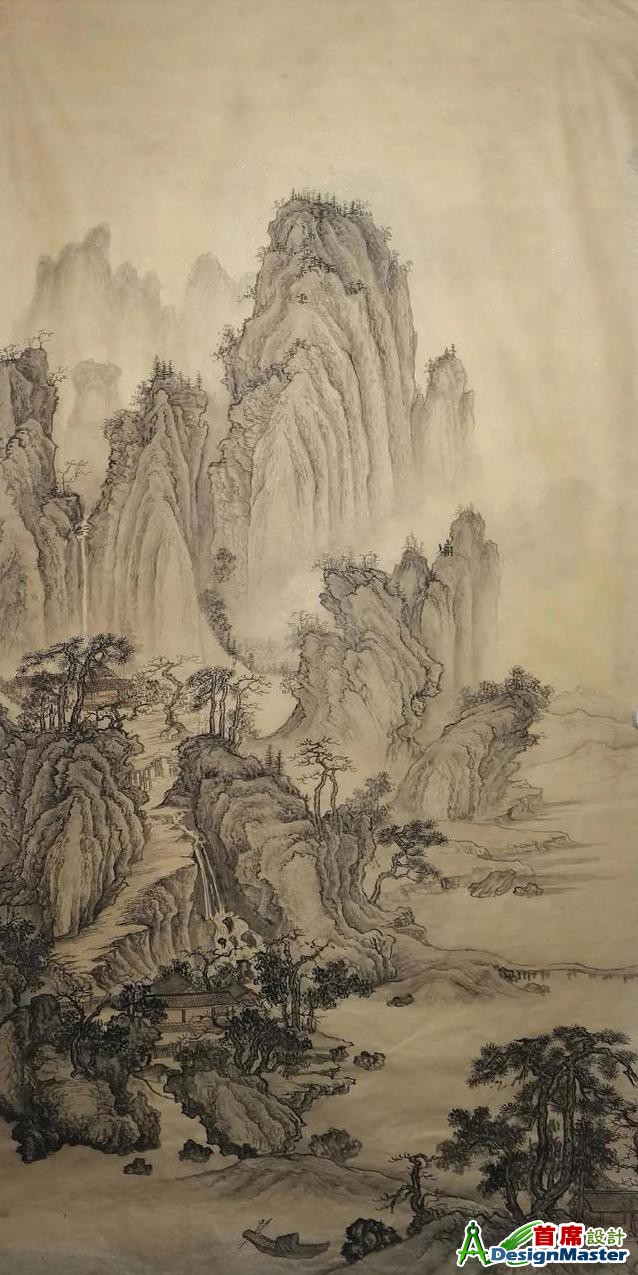

•“笔与墨”开创技法范式:首次明确“笔”(线条勾勒)与“墨”(晕染皴擦)的独立审美价值,提出“有笔有墨,水晕墨章”。这一理论直接影响了宋代李成、范宽的“皴法体系”,如范宽以“雨点皴”配合浓淡墨色,实现“笔立其形,墨分其韵”。

二、提出“图真”观,深化山水画哲学内涵

荆浩批判唐代山水画“尚似而不尚真”,主张“度物象而取其真”,即通过观察自然提炼本质,而非机械模仿。这一理念:

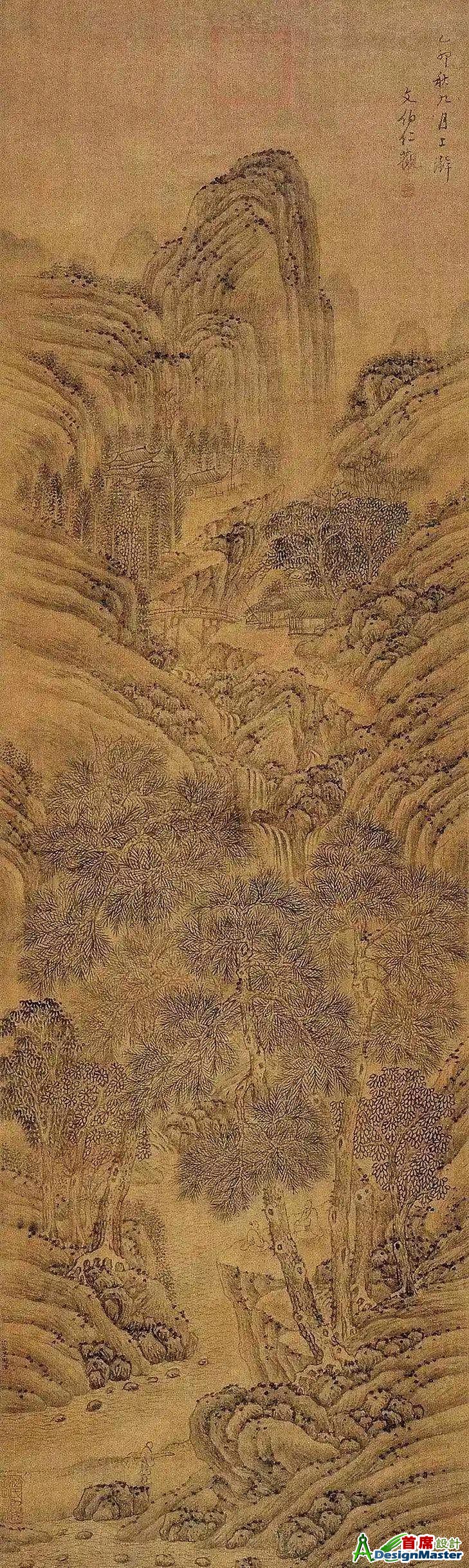

• 影响后世写生传统:宋代郭熙在《林泉高致》中强调“身即山川而取之”,要求画家“饱游沃看”,正是对“图真”观的继承。元代黄公望画《富春山居图》时“遍历山川,袖携纸笔”,亦是“师法自然”的实践。

• 赋予山水人格象征:荆浩认为“真者,气质俱盛”,将山水视为自然精神的载体。后世画家如倪瓒以“逸笔草草”写“胸中逸气”,虽风格简淡,但其“借山水抒怀”的创作思想仍源于荆浩的“真意”追求。

三、创立皴法体系,丰富山水画笔墨语言

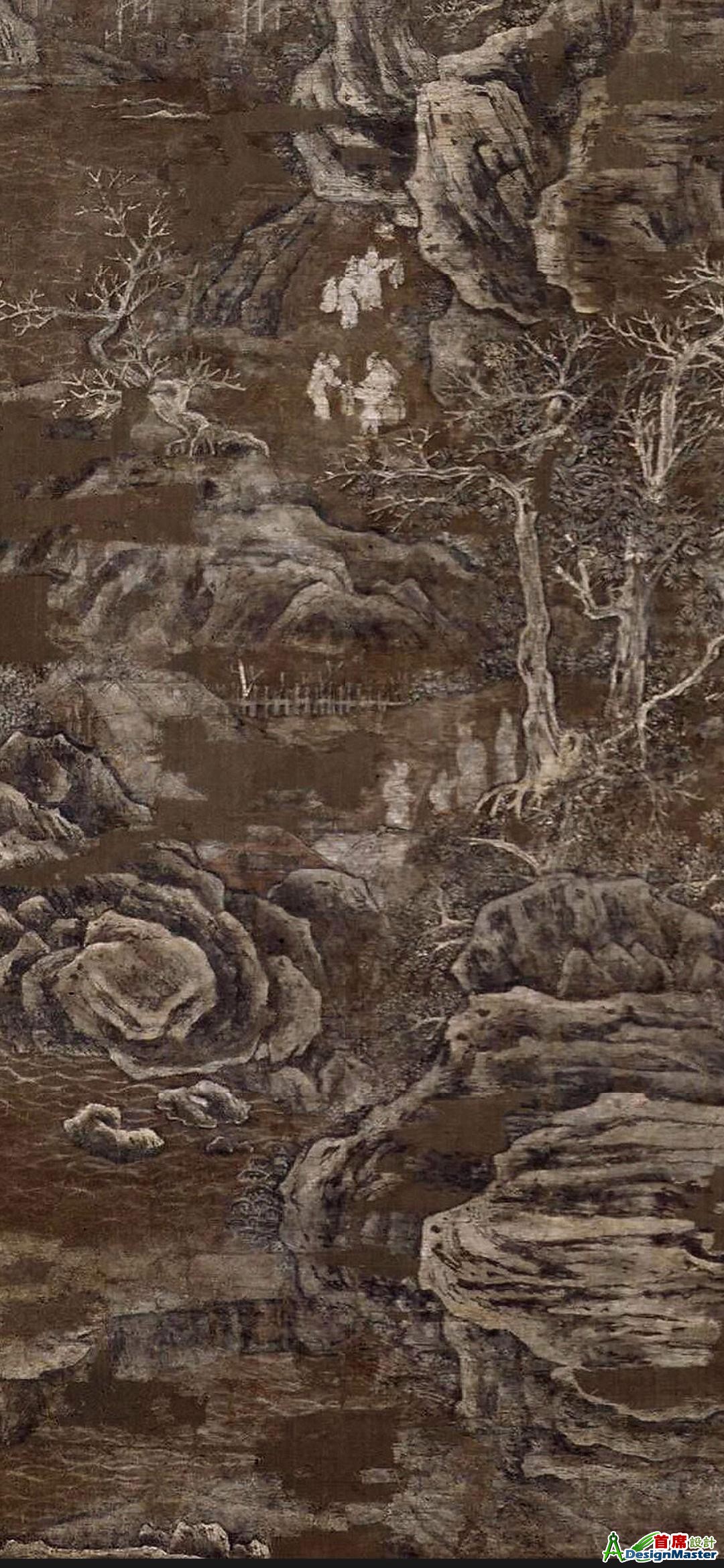

荆浩在实践中开创“小斧劈皴”“豆瓣皴”等硬性皴法,以表现北方山石的坚硬质感,这一技法创新:

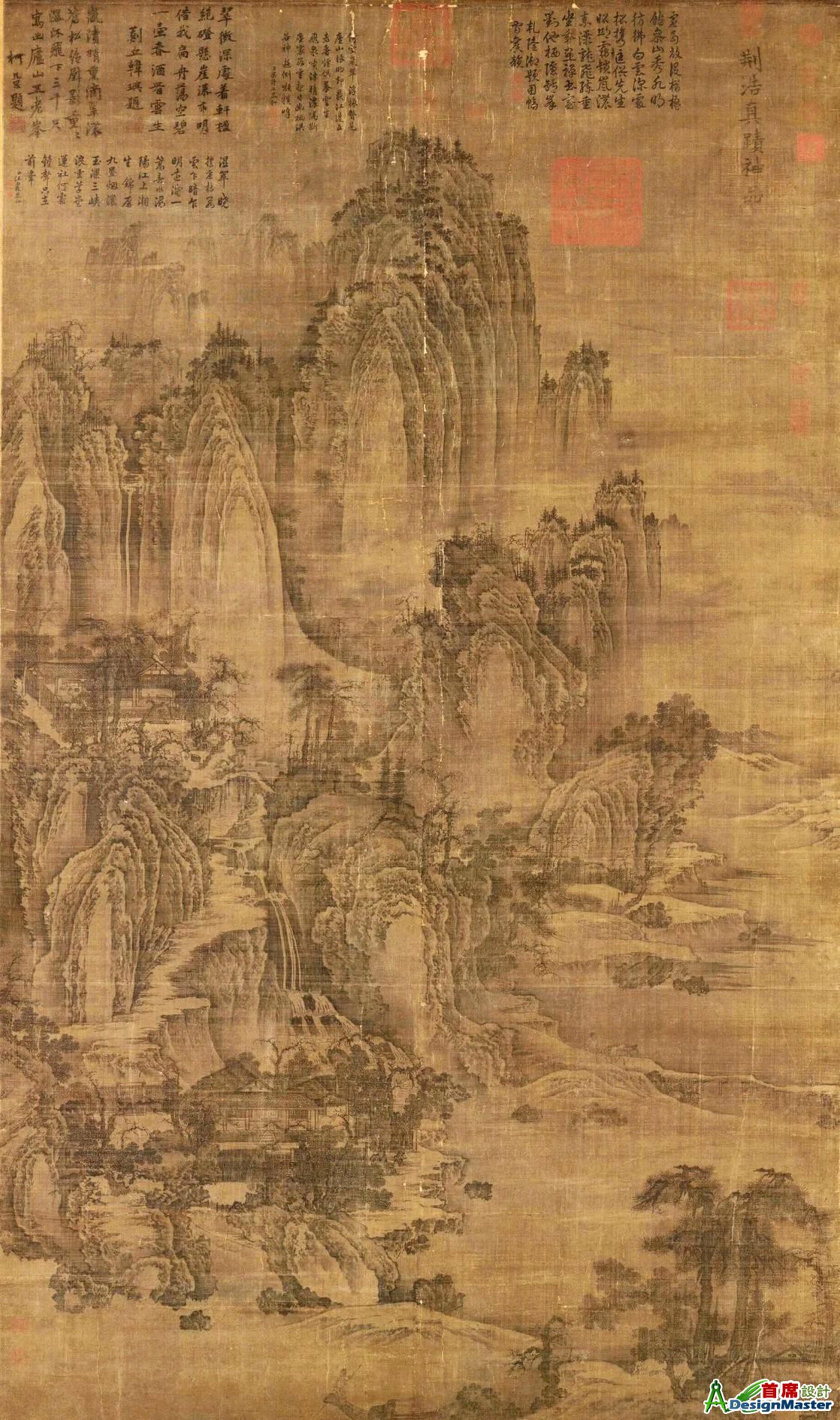

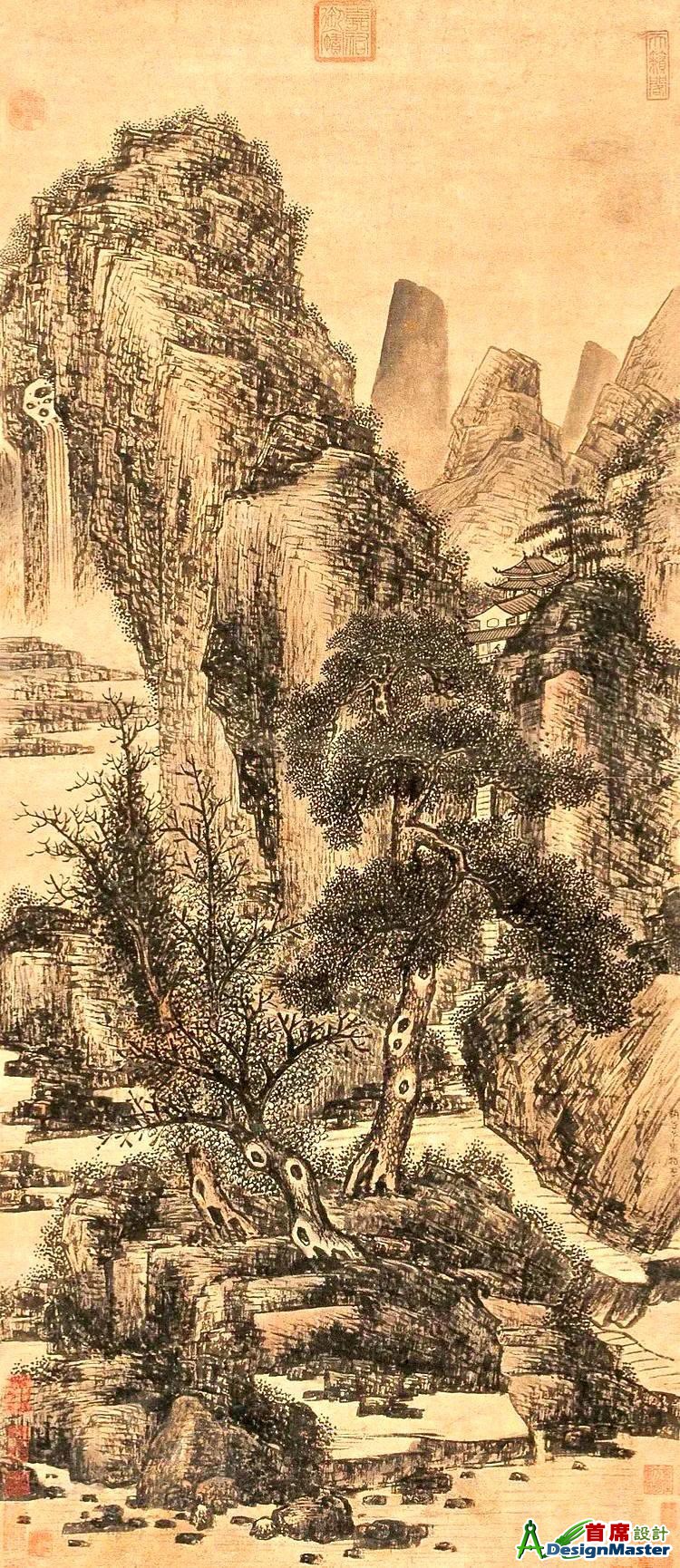

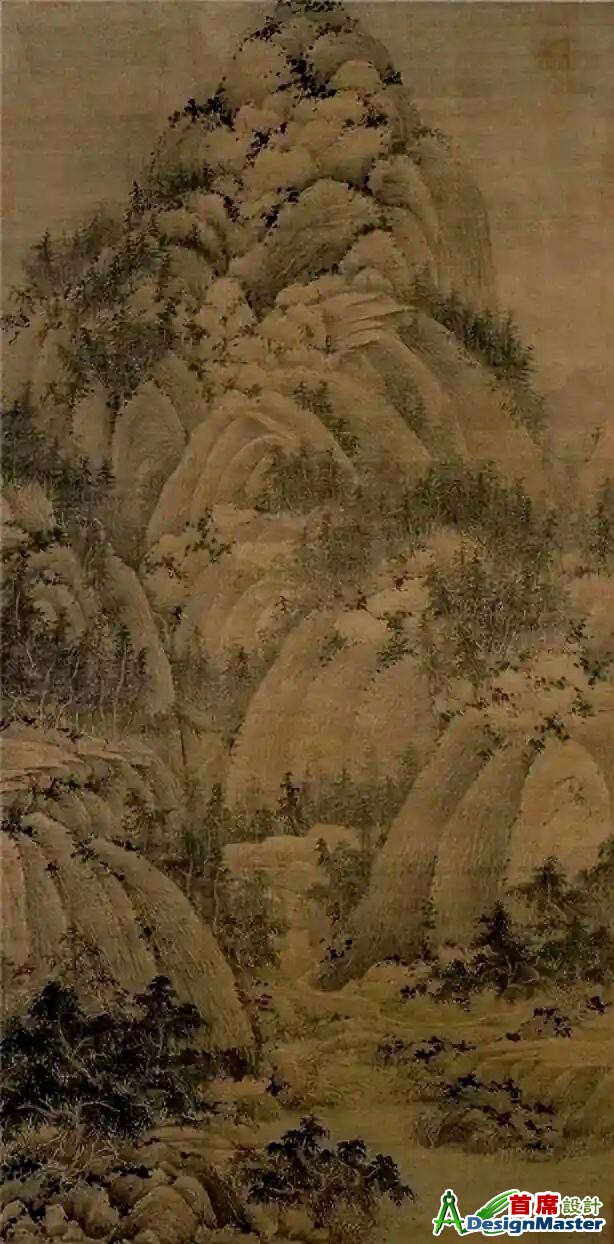

•成为北派山水的技法根基:关仝的“点子皴”、李成的“卷云皴”、范宽的“雨点皴”均在荆浩基础上发展,形成“北派山水”以刚性线条和厚重墨色为特征的技法体系。南宋李唐将“小斧劈皴”发展为“大斧劈皴”,用于《万壑松风图》,强化了山石的立体感。

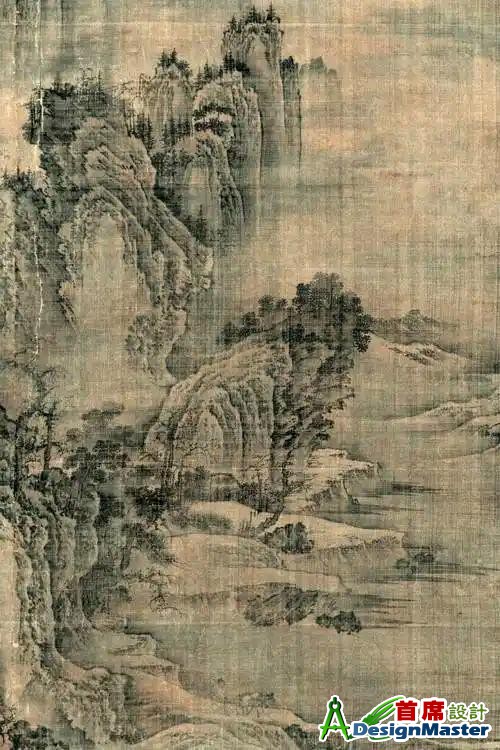

•推动南北技法融合:尽管南派山水以“披麻皴”等柔性笔法为主,但董源在《潇湘图》中仍借鉴荆浩“墨分五色”的渲染技巧,实现“笔墨互济”,体现了荆浩理论对整个山水画坛的普适性影响。

四、确立“三远法”雏形,拓展空间表现维度

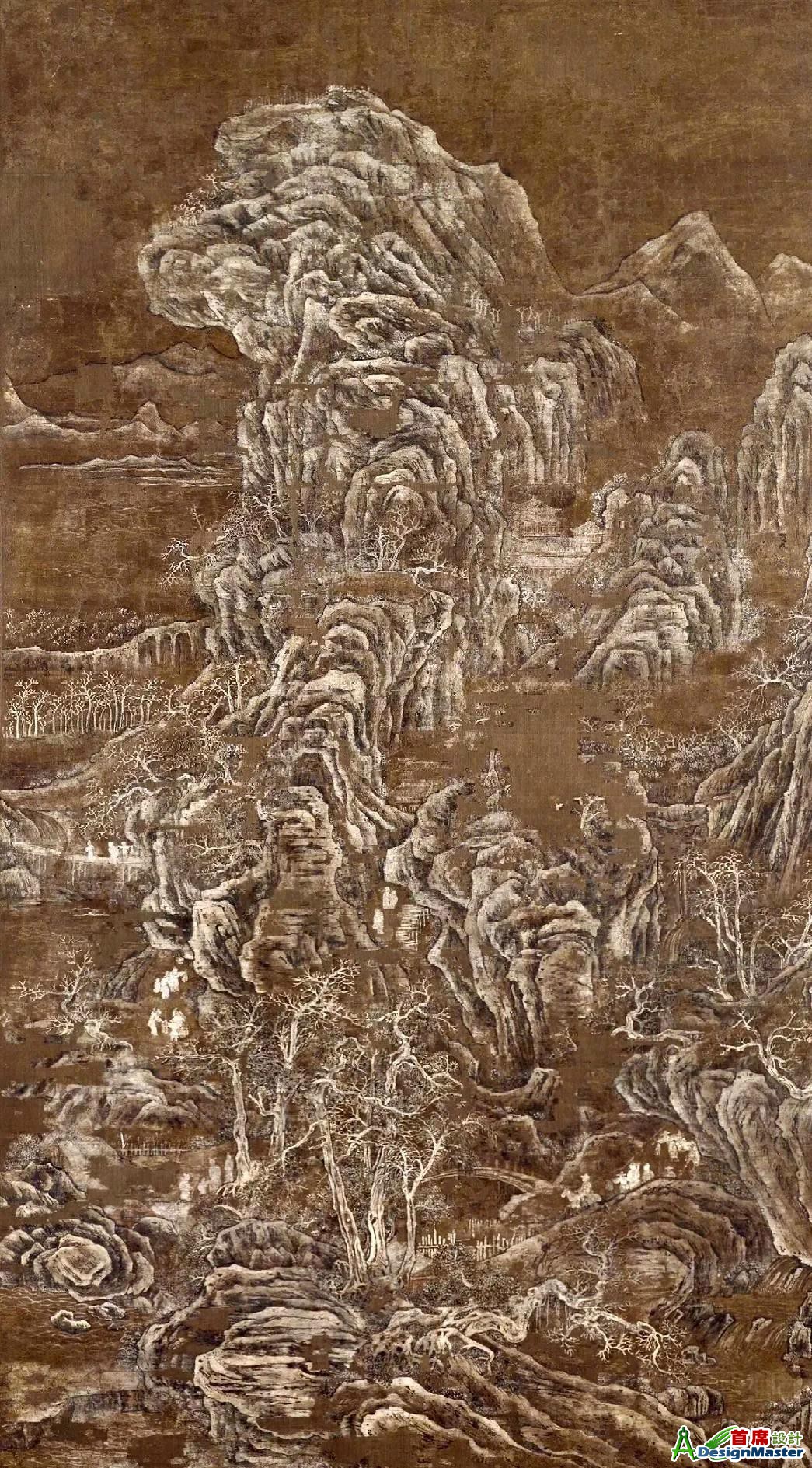

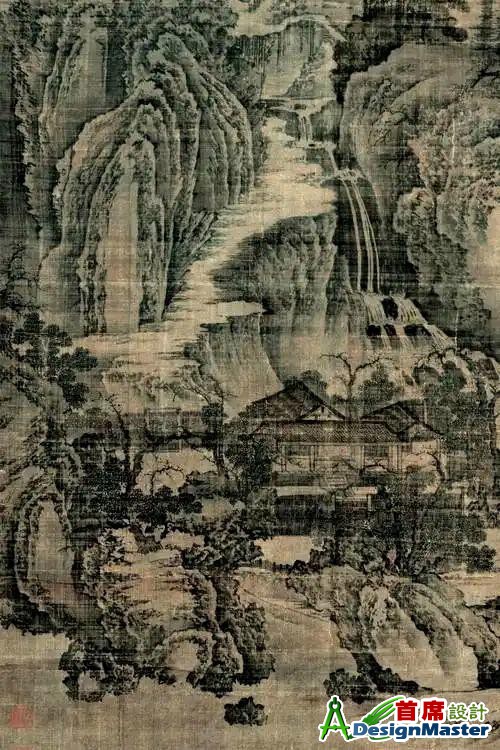

荆浩在《笔法记》中虽未明确提出“三远”(高远、深远、平远),但其作品《匡庐图》已通过“主峰高耸、中景深邃、远景淡远”的构图,实践了空间层次的递进关系。这一探索:

•为郭熙“三远法”奠定基础:北宋郭熙在《林泉高致》中系统提出“三远”理论,其“高远之势突兀,深远之意重叠,平远之意冲融”的表述,本质上是对荆浩构图理念的理论化总结。

•影响后世全景山水创作:从宋代《溪山行旅图》的“高远”主峰,到元代王蒙《青卞隐居图》的“深远”繁密构图,均延续了荆浩对空间深度的探索,形成中国山水画独特的“散点透视”体系。

五、倡导“画家四势”,规范笔法审美标准

荆浩提出“筋、肉、骨、气”的“四势”说,要求笔法“笔绝而不断谓之筋,起伏成实谓之肉,生死刚正谓之骨,迹画不败谓之气”:

•影响笔法规范性:这一理论使山水画笔法从唐代的“勾勒填色”转向更注重线条质感的“书写性”。元代赵孟頫提出“石如飞白木如籀”,将书法用笔融入山水,其核心仍是对荆浩“骨法用笔”的传承。

•塑造文人画审美根基:荆浩将“气”与“骨”纳入笔法评价体系,为后世文人画“以书入画”“重写不重描”的审美倾向埋下伏笔。明代董其昌的“南北宗论”虽尊南抑北,却仍认可荆浩“笔墨并重”的艺术高度。

历史地位与后世回响

荆浩的理论不仅标志着山水画从人物画的附属地位中独立出来,更构建了中国山水画“重写意、重笔墨、重自然”的核心范式。从宋代院体画到元明清文人画,无论风格如何演变,其创作思想始终未脱离荆浩奠定的理论框架。正如清代方熏所言:“山水画自荆浩开宗,用笔钩拂斫绰,非草非隶,自成一家。”荆浩的理论不仅是北派山水的源头,更成为整个中国山水画传统的“基因密码”。

编辑/艺馨

出品/现代艺术

|

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

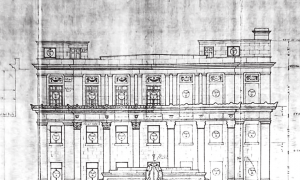

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3