|

中国山水画创作需掌握以下核心构图方法,这些传统技法通过千年的实践凝练,既遵循自然规律又承载艺术表达。

一、空间构建:三远法与散点透视

1. 三远法(北宋郭熙《林泉高致》)

•高远:自山下仰视山巅,如范宽《溪山行旅图》以金字塔式构图凸显主峰巍峨,通过近景巨石与飞流直下的瀑布强化垂直张力。

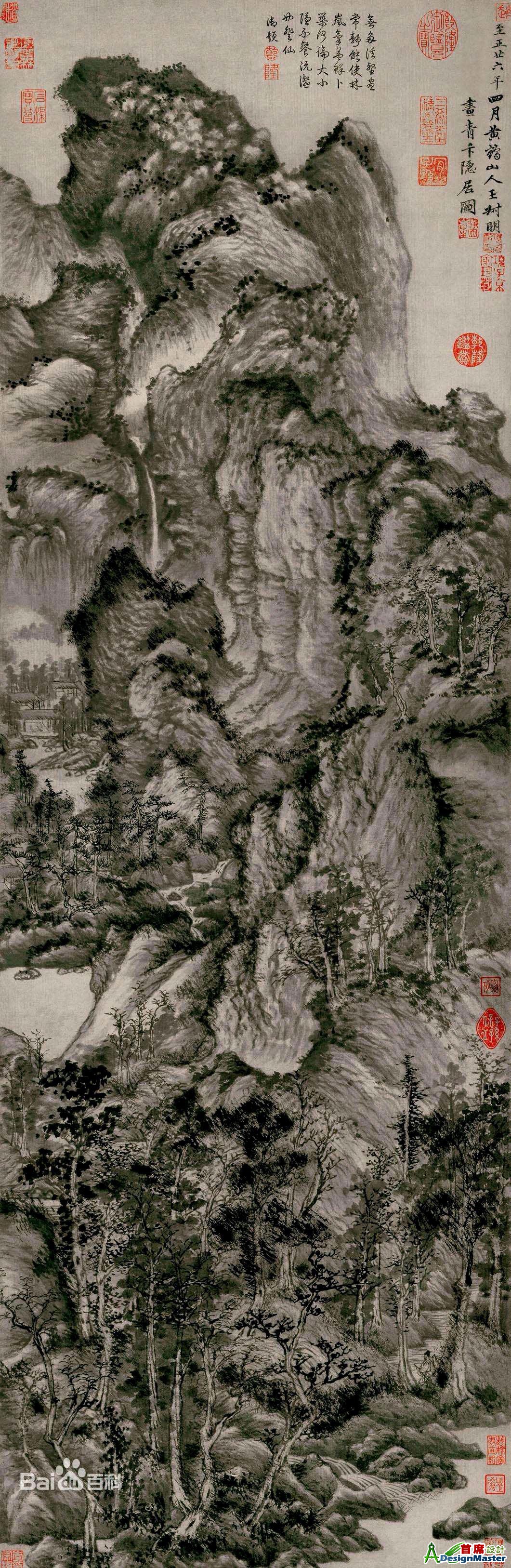

•深远:山前窥山后,王蒙《青卞隐居图》以"S"形山脉层层递进,结合浓淡墨色营造深邃山谷,观者视线随溪流曲折探寻幽居。

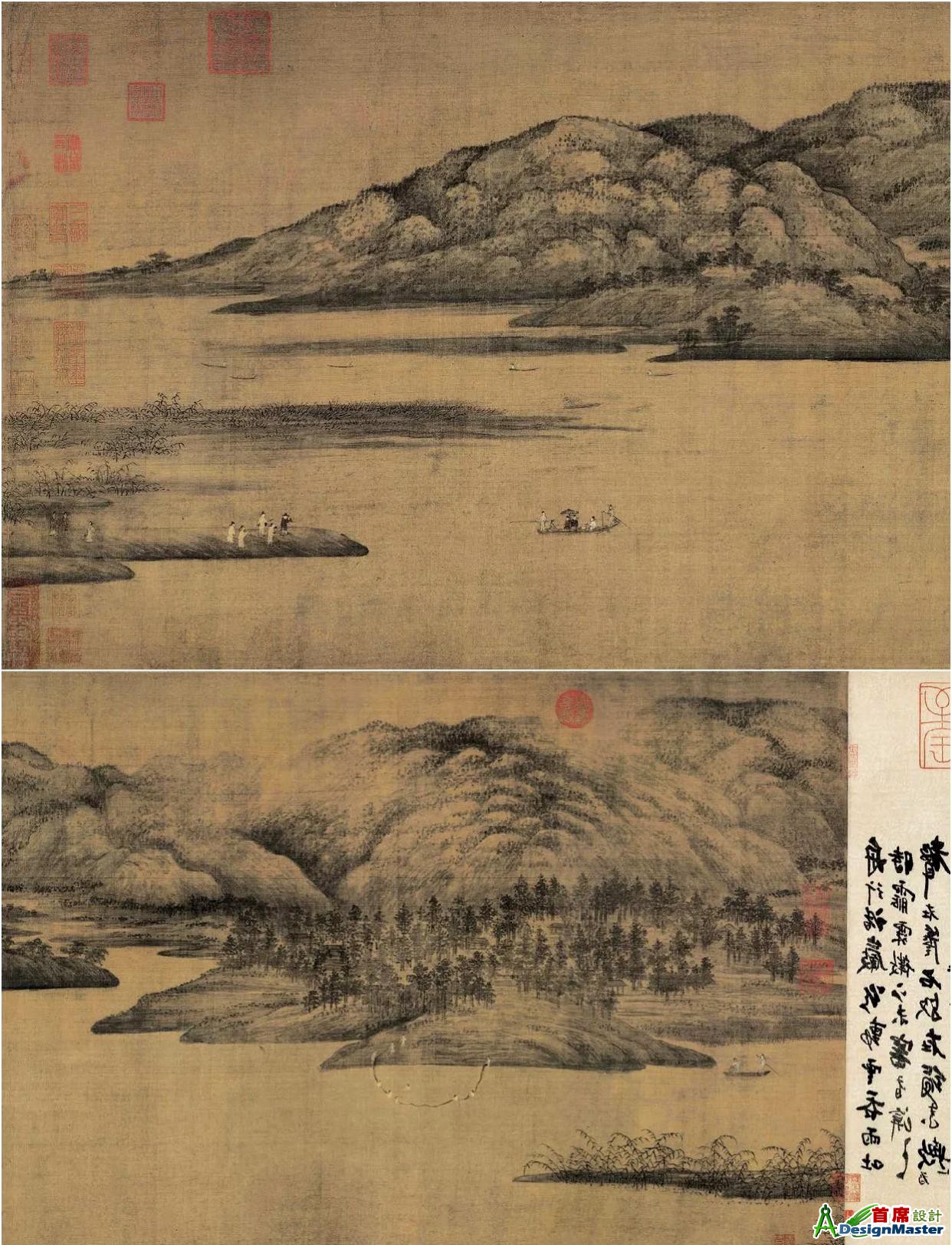

•平远:近山望远山,黄公望《富春山居图》以水平构图展现江南丘陵绵延,辅以留白表现烟水浩渺,契合"山随平视远"的意境。

2. 散点透视:突破固定视角限制,如《清明上河图》将城郭、舟桥、市井等不同空间的场景融合,实现"咫尺千里"的叙事性。

二、形式法则:动态平衡与层次韵律

1. 开合关系

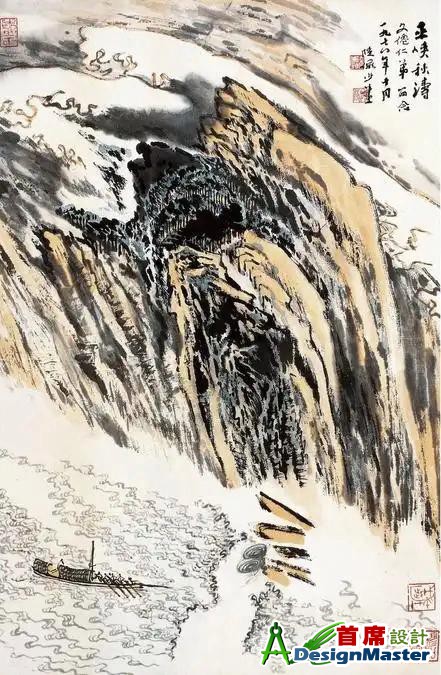

•整体布局需有起承转合,如陆俨少《峡江秋涛图》以近景巨石(开)与远景山峦(合)形成张力,中景云雾衔接虚实。

•局部亦需小开合,如树木枝干的欹斜呼应,溪流的蜿蜒聚散。

2. 疏密对比

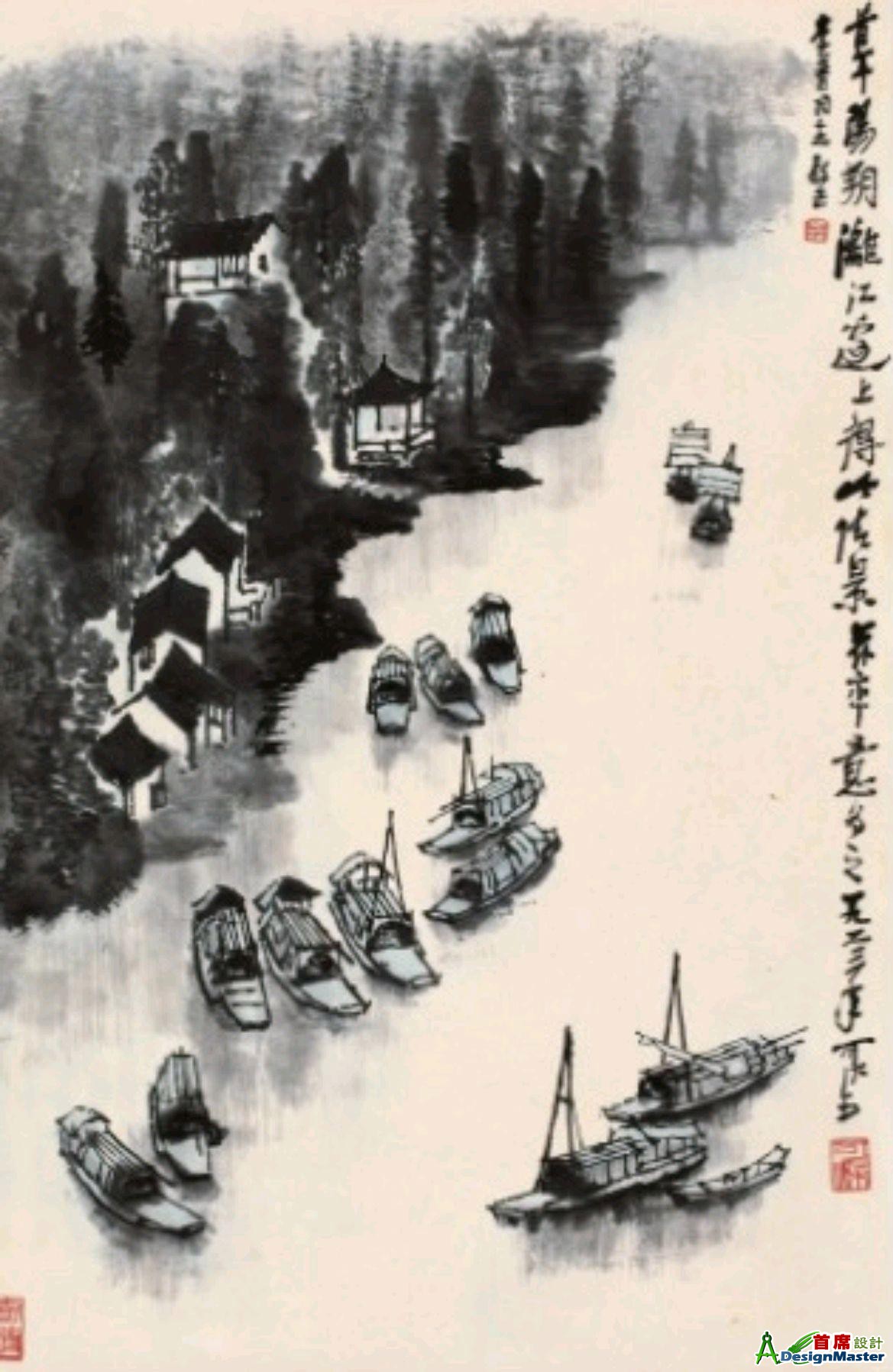

•遵循"疏可走马,密不透风"原则,李可染《漓江边上》以密集的山石与大面积留白水域形成节奏,密处见笔意,疏处显空灵。

•元素分布需"疏中密,密中疏",如芦苇丛中留白透气,空白处点缀飞鸟破势。

3. 虚实相生

•实写主峰、屋舍,虚画云雾、流水,通过"计白当黑"强化空间纵深感。如马远《踏歌图》以留白表现云海,实笔勾勒楼阁树木。

•墨色干湿变化辅助虚实,湿笔渲染云雾,干笔皴擦山石。

三、视觉引导:主宾呼应与构图形态

1. 主宾朝揖

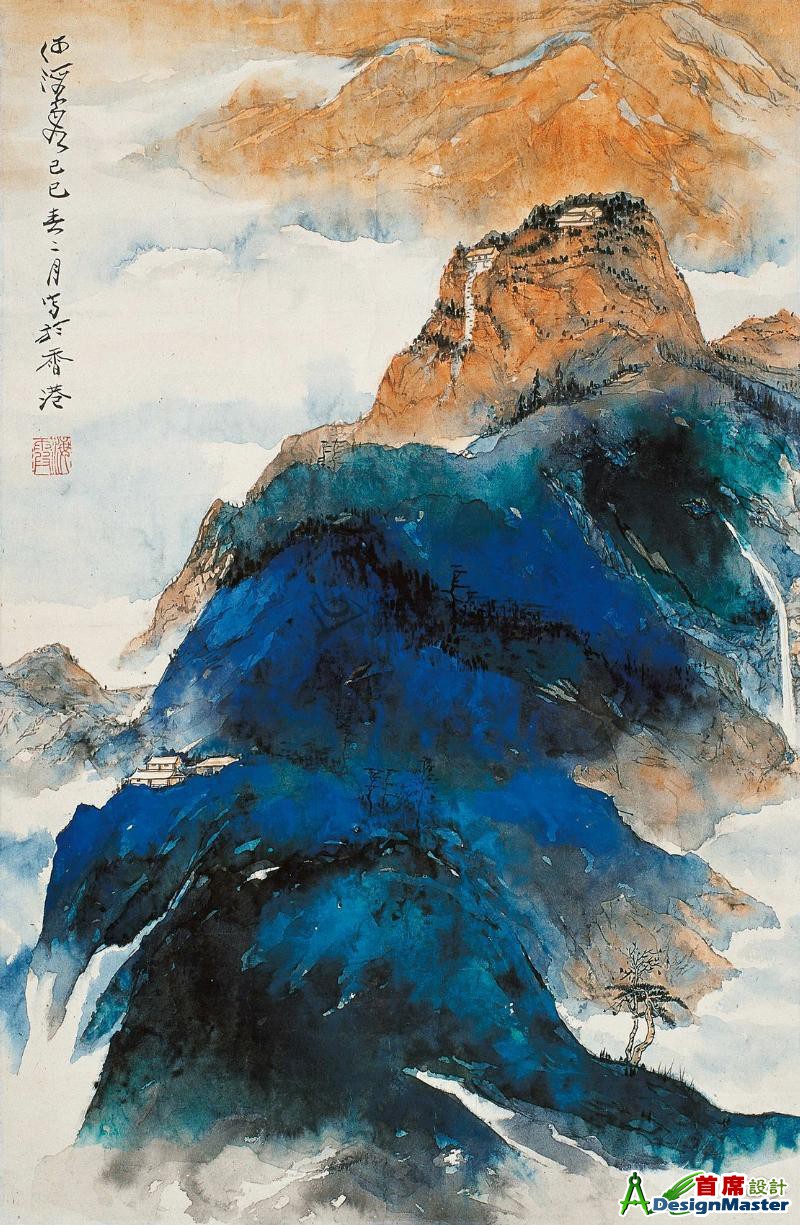

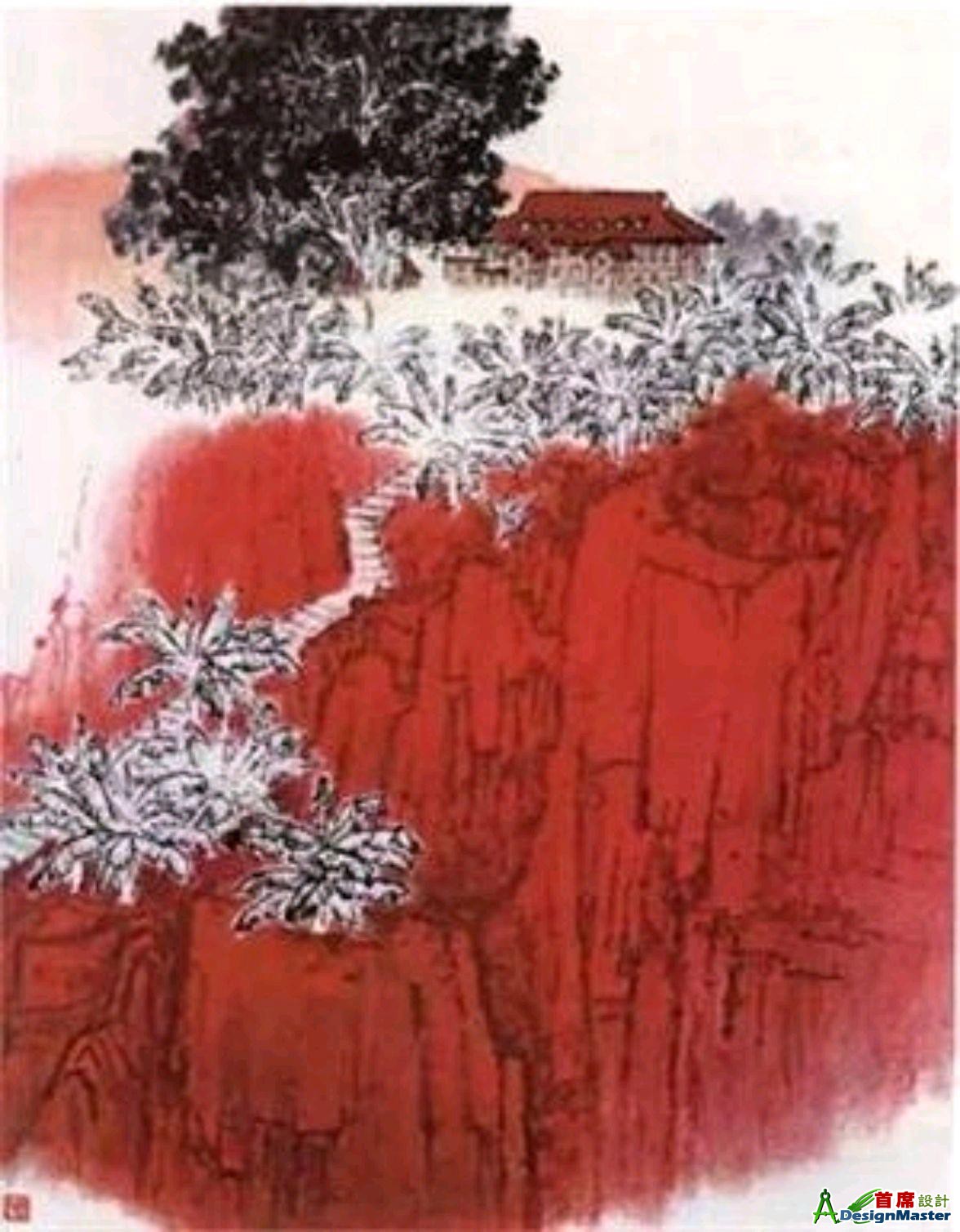

•主体不宜居中,可偏左或偏右,如钱松岩《红岩》以山顶红色建筑为"画眼",虽小却点明主题,周围山势以淡墨弱化陪衬。

•次要元素需呼应主体,如前景人物仰望远山,舟船朝向渡口,形成视线联动。

2. 构图形态

•S形构图:适合表现江河、山路的蜿蜒,如傅抱石《江山如此多娇》以S形山脉串联南北风光,增强动势。

•三角形构图:稳定中求变化,如巨然《万壑松风图》以主峰为顶角,两侧次峰形成底角,瀑布、溪流打破规整。

•三叠两段式:三叠分近(地)、中(树)、远(山),两段以云雾分隔上下,如董源《潇湘图》近景渔舟、中景沙洲、远景山峦层次分明。

•一角式构图:截取局部特写,李嵩《赤壁图》仅绘崖壁一角,留白处引发江天辽阔的联想。

四、意境营造:势与留白的哲学

1. 造势

•通过线条走向与元素排列营造气势,如弘仁《黄山图》以瘦劲直线表现奇峰峭拔,石涛《搜尽奇峰打草稿》用乱线交织展现山川莽苍。

•动态平衡替代对称,潘天寿主张"先求不平衡再求平衡",如一侧重山搭配另一侧轻舟,以"秤锤压千斤"法则实现视觉均衡。

2. 留白的诗性

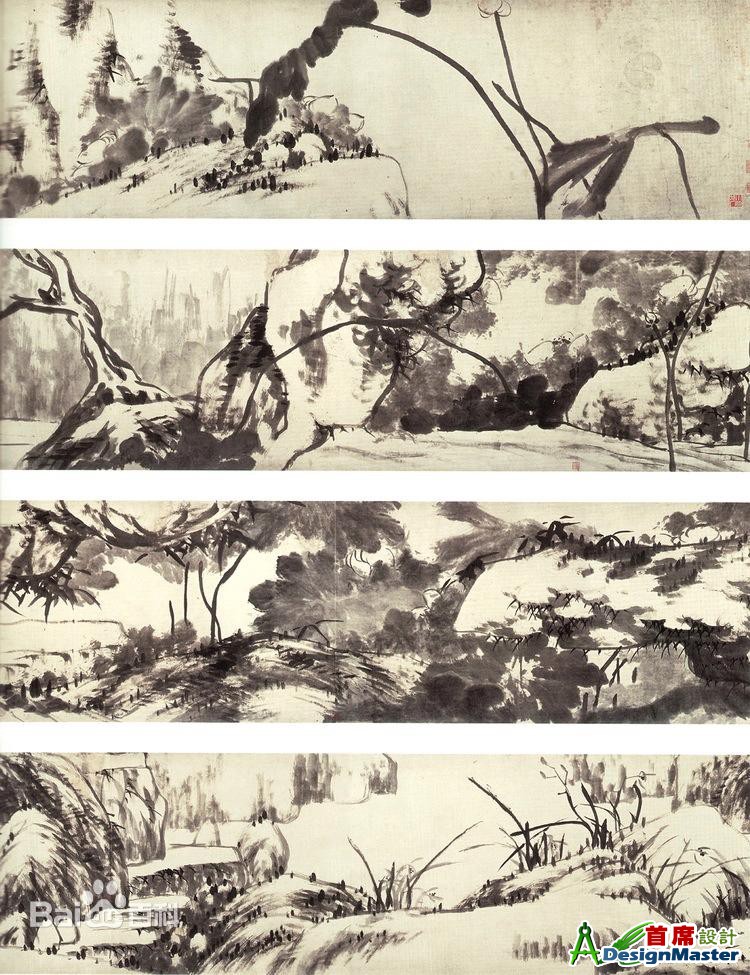

•留白非空无一物,而是"无画处皆成妙境"。八大山人《河上花图》以大面积留白表现河水,仅绘数笔涟漪,却似有潺潺水声。

•题款钤印需与留白呼应,长款可填补虚空,小印可稳定重心,如郑板桥在竹石图空白处题诗,使画面更完整。

实践建议

1. 临摹经典:从范宽《溪山行旅图》学高远法,从赵孟頫《鹊华秋色图》悟平远意,分析古人如何将自然提炼为艺术语言。

2. 写生提炼:面对实景时,运用"少而精取势法"简化无关细节,以"分段取势法"组织复杂场景,如李可染漓江写生稿的概括处理。

3. 墨稿试验:先用淡墨勾出大形,推敲开合、疏密关系,再逐步深化,避免陷入局部而忽视整体。

掌握这些方法需要结合长期观察与实践,最终达到"无法而法"的境界,使山水成为画家胸臆的自然流露。

编辑/艺馨

出品/现代艺术

|

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

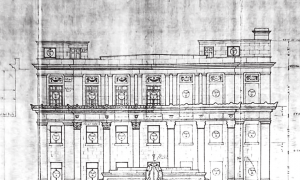

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3