|

山水画技法探秘:斧劈皴的非凡艺术魅力

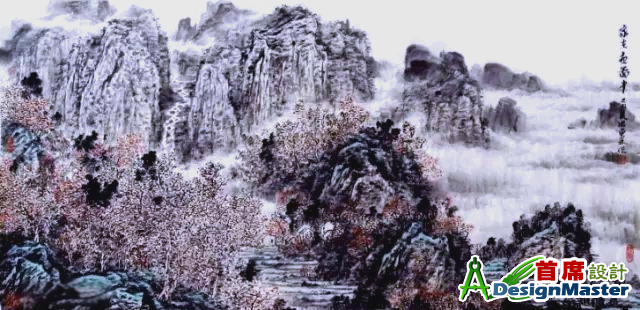

在山水画的众多技法中,斧劈皴以其独特的魅力,成为了画家们争相追捧的艺术表现手法。其深厚的艺术内涵与精湛的绘画技巧,不仅展现了山水画的壮美与辽阔,更在每一笔一划中流淌出画家对自然的深情厚意。

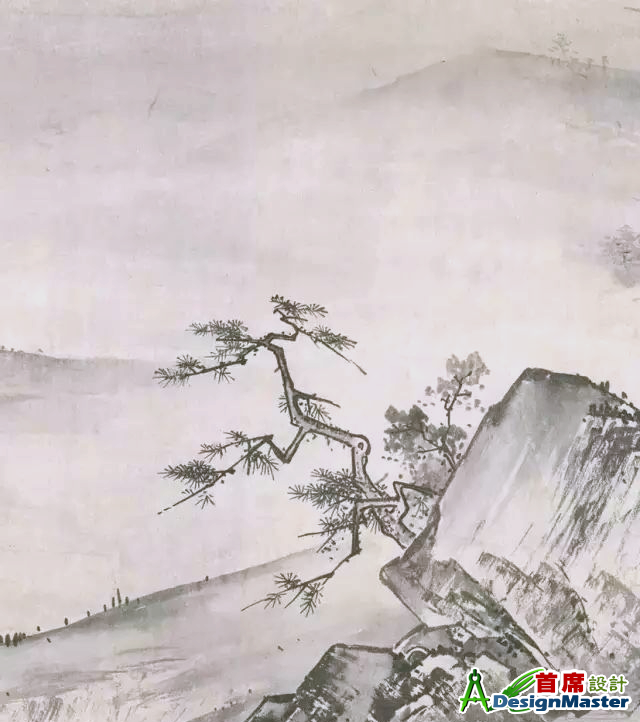

斧劈皴,这一山水画中的独特技法,源自唐代李思训所创的勾听之法。其笔线刚劲有力,运笔时顿挫曲折,犹如刀砍斧劈,因此得名。这种皱法恰如其分地表现了质地坚硬、棱角分明的岩石特质。在唐代,青绿山水多以勾勒为主,而少有破染。然而,到了南宋时期,山水画家们将斧劈皴引入水墨山水之中,加重了披染的力度,从而形成了水墨苍劲的风格。在绘画时,他们通常使用中锋勾勒山石轮廓,再以侧锋横刮之笔画出皱纹,最后用淡墨进行渲染。笔线细劲的被称为小斧劈,而笔线粗阔的则称为大斧劈。这种技法如同用斧头劈木片一般,一边厚一边薄,给人以鲜明的层次感。此外,《绘事发微·皴法》中还记载:“李思训用点攒簇而成铍,下笔首重尾轻,形似丁头,为小斧劈皴也……夏圭、马远等人又进一步发展了这一技法,他们采用侧笔皴和卧笔带水搜的方法,称之为水斧斫。”在使用小斧劈时,应注重笔锋的波折与顿挫,转折处圆润无圭角,以追求圆浑之效果。

大斧劈皴的表现手法

大斧劈皴的用笔刚健有力,笔线方直,犹如铁钉截断,既刚硬又带圆润,展现出雄壮磅礴的气势,同时墨色浑厚饱满。

大斧劈皴的画石法

大斧劈皴,一种独特的偏锋直笔皴法,其起笔沉重,以直势皴出,展现出宽阔的笔势与简洁清晰的线条。这种技法非常适合描绘大块面的山石,能够生动地再现山石的雄伟与磅礴。在绘画过程中,我们可以先运用侧锋长线勾勒出局部山石的结构,再结合短斧劈皴来细致描绘出第一面的石块效果,从而形成一幅生动的山水画卷。

步骤02:由简至繁,逐步增添皴笔,墨色则由淡及浓,从而精细地描绘出石块的首面,并运用自如的线条勾勒出暗面的结构。

步骤03:运用长线勾勒出石块第三面的轮廓,并辅以长斧劈皴,以增强石块的立体感。

步骤04:根据山石的结构特点,灵活运用长、短斧劈皴,进一步强化石块的体积感。

步骤05:待皴笔干透后,以含水较多的淡墨渲染暗部,以增强其立体感。同时,也可以在亮部施以赭石色,与暗部形成对比,营造出丰富的层次感。

大斧劈皴的用笔刚劲有力,宛如巨斧劈山,笔锋苍劲而直下,展现出雄壮磅礴的气势。其墨色浑厚,形式多样,为山水画增添了厚重与生动。

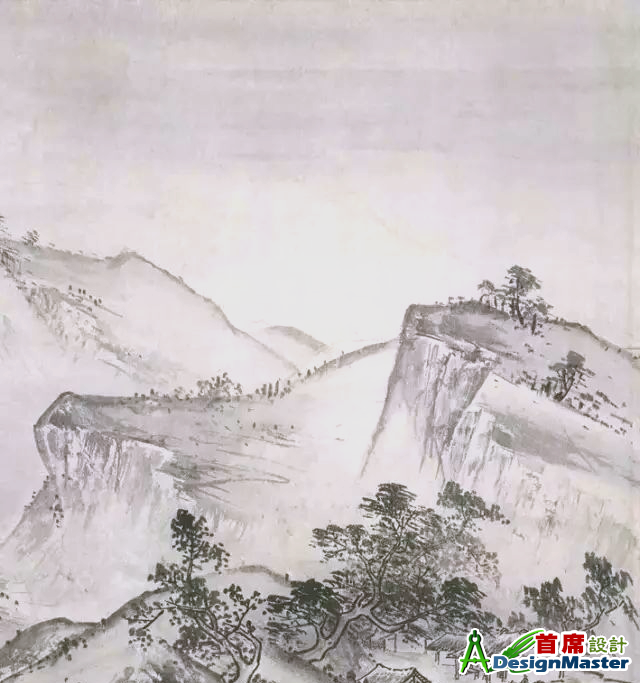

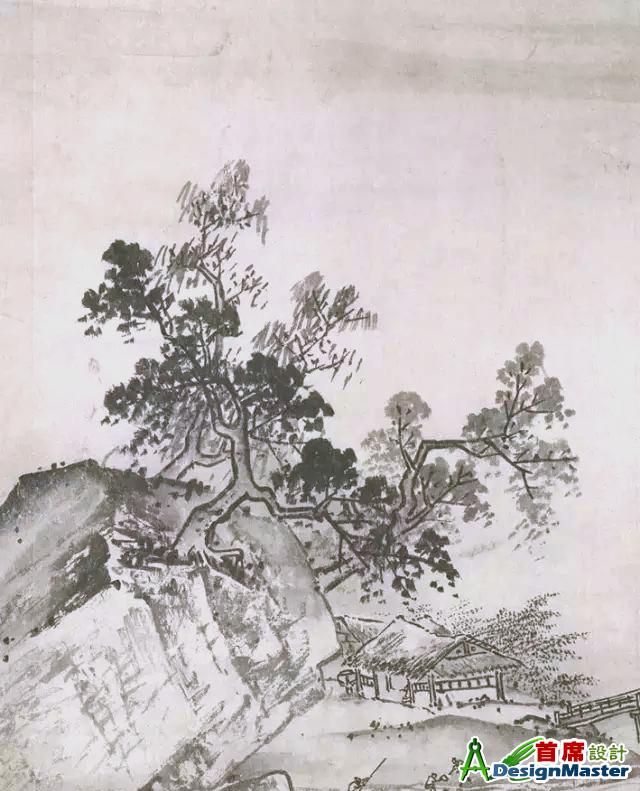

接下来,让我们一同欣赏夏圭的《溪山清远图》。这幅传世佳作以长卷形式描绘了晴日江南江湖两岸的壮丽景色。在山石的勾勒与皴染上,夏圭运用了秃笔中锋,显得凝重而爽利。他巧妙地结合了大、小斧劈皴等多种皴法,再加以刮铁皴、钉头鼠尾皴等技法,使得画面变化多端。此外,夏圭还善于运用墨色的变化,通过层层加皴、加染的“积墨法”以及“蘸墨法”和“破墨法”,使得墨色由浓渐淡、由湿渐枯,营造出灵动而鲜活的画面效果。整幅作品构图空旷、用笔简括、墨色淡雅,完美地呈现了一幅清净旷远的湖光山色画卷。

自从宋朝政治中心从北方开封迁至杭州,绘画风格似乎也随之发生了转变。李唐,这位宫廷画师,可能是首位尝试突破巨碑式山水的画家。从其《江山小景》中,不难窥见南方水乡平原所激发的风格变革。历经世代传承,这种构图模式在马夏画派时期达到了巅峰,而夏圭的《溪山清远》无疑是其中的杰出代表。

此外,《溪山清远》的绘画材料选择也值得我们深思。它采用纸本,这种材料更能凸显笔墨的丰富层次。仔细观察,每一块石面不仅逼真地再现了自然景观,更融入了抽象的笔法造型。你是否曾注意到,笔锋以不同角度触碰纸面时所留下的独特墨迹?

夏圭,这位活动于西元1180至1230年间的画家,字禹玉,来自浙江钱塘。他在宁宗朝时期曾是画院待诏,并获赐金带,声名显赫。夏圭擅长山水、人物和马的绘画,与马远齐名,被誉为“马夏”。据《格古要论》记载,他的作品意趣苍古而简淡,善于运用秃笔,画楼阁亭台时信手拈来,笔意精密且独特,气韵非凡,堪称一代大家。他的儿子森,字仲蔚,同样擅长绘画。

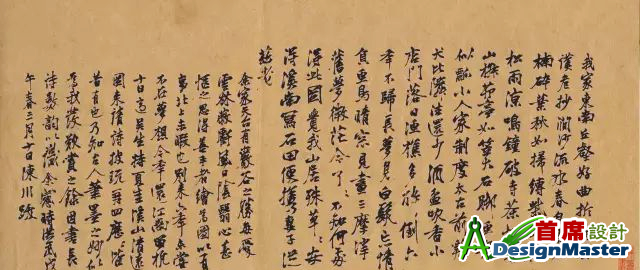

本幅高头大卷的纸张经过十次拼接,除第一段为二十五公分外,其余九段均长约九十六公分。推测此图无作者署款或与首段残缺有关。在拖尾处,有明初陈川所写的长诗跋文,提到一位吴生持〈夏圭溪山清远图〉来请诗,并为此卷定名。此诗作于洪武戊午十一年(1378年)。

陈川题跋(放大图可见)

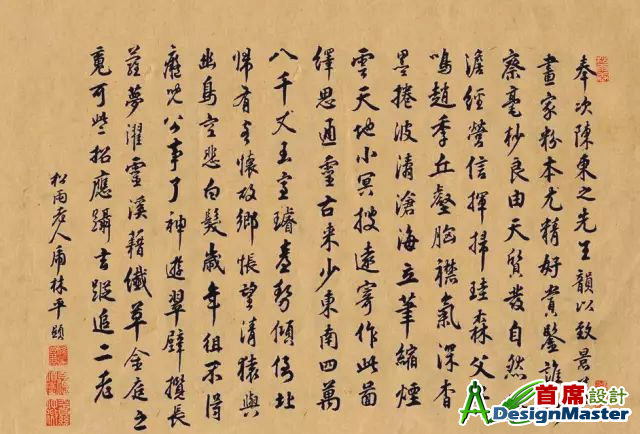

平显题跋

紧随其后,十四世纪的平显也以陈川的韵脚和意趣进行了题跋。仔细观察这幅作品,除了前述两段跋文外,画面上的收藏印章并不多。在画幅的卷尾,我们可以看到两枚半印,分别是「黔宁」和「公馀」。其中,「黔宁」一印上的「黔宁王子子孙孙永宝之」是沐璘在十五世纪所钤,沐璘是沐英的曾孙,而沐英是明太祖的养子,他非常敬重平显的博学多才,曾特地召他担任教读一职。至于「公馀」白文半印的作者,目前尚不清楚,但从其篆法风格来看,显然是明人的手笔。此外,「钦赐臣权」一印则是清世祖赐予宋权(1598-1652)的,宋权之后传给了他的儿子宋荦(1634-1713),最终归入清宫收藏。

丘壑与澄江相映成趣,时而危峰耸立,时而远眺悠然,山川蜿蜒,坡陀之间隐约可见僧宇。笔墨间紧密而松秀,景物布置得宜,错落有致。常言道:“长幅难于深远,褊幅难于深高。”然而,夏圭的这幅长卷却将复杂景物展现得淋漓尽致。画家巧妙运用仰视、平视、俯视等多种角度进行取景,使得起伏的峰峦、层叠的岩壁在各个独立的段落中,都呈现出特有的空间感。张宁曾高度评价夏圭的纯熟稳健画风,认为其深得画理之精要。

继马远之后,夏圭成为了宁宗朝时期的重要画家,甚至有评论者认为自李唐之后,无人能出其右。夏圭与马远都曾师从李唐,他们的风格既相似又各有千秋。马远擅长以战掣笔意作画,而夏圭则更注重直劲简率的线条,他在继承李唐的笔法基础上,发展出了墨渖淋漓的独特韵味。在这幅作品中,夏圭先用枯笔渴墨勾勒出石壁的轮廓,再以含大量水份的笔墨迅速擦染,使得水墨在坚硬的熟纸上交融,呈现出淋漓尽致的效果。正如古人所言:“得笔法易,得墨法难;得墨法易,得水法难。”夏圭此图,正是对这三者的高度融合。此外,画中浓淡墨色形成的强烈对比与大量的留白,巧妙地营造出近远景间广阔的空间感。董其昌曾将夏氏的大斧劈皴法形容为“塑工所谓减塑者”,而他那若灭若没的浓淡布墨则融入了二米的墨法精髓。

欢迎关注冰雪艺术研究的相关平台,共同探索冰雪画的独特魅力。在这里,您将有机会与众多艺术爱好者互动交流,学习冰雪画的相关知识。请通过正规渠道下载相关应用程序,并关注官方认证的频道,以确保获取准确的信息和高质量的内容。

|

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

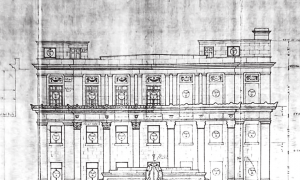

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3