|

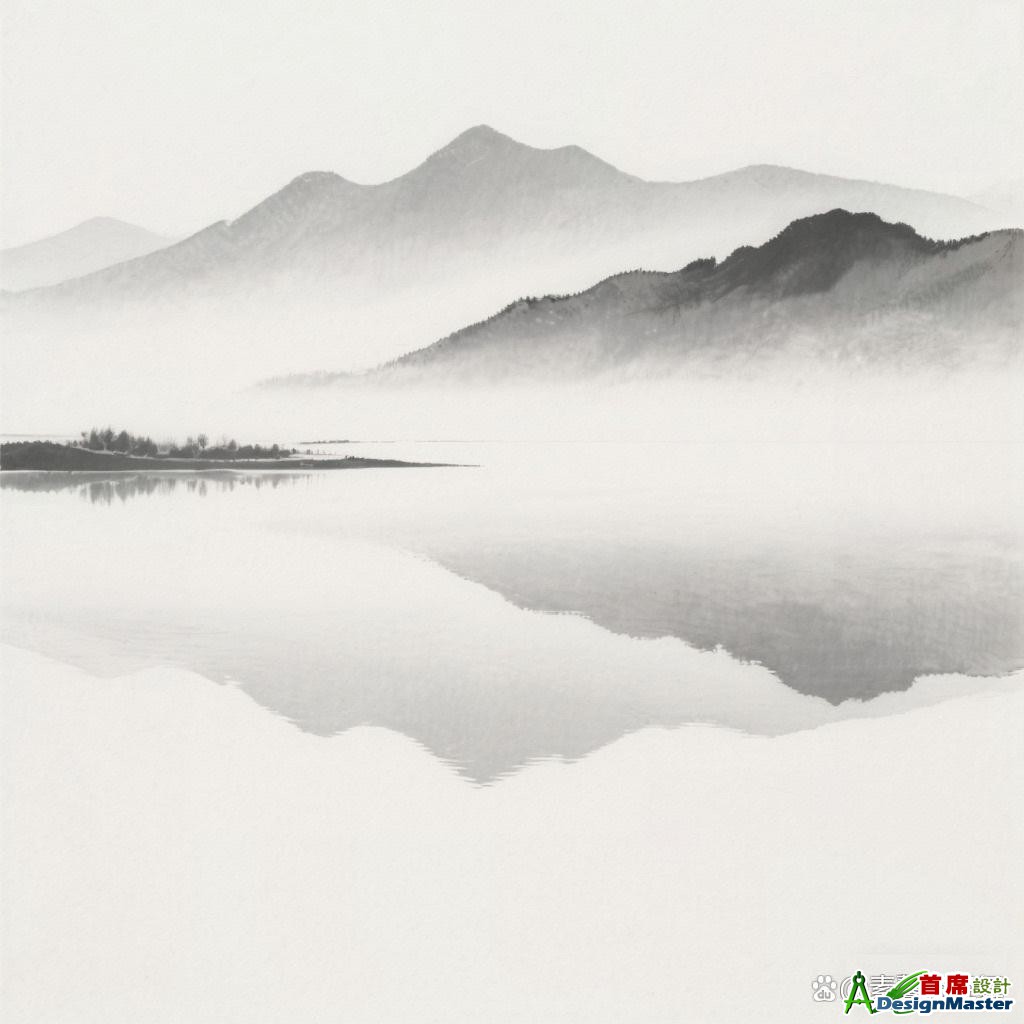

一、引言:远近关系——山水画空间建构的灵魂

中国水墨画山水画以“咫尺之内再造乾坤”为追求,其空间意境的营造高度依赖远近关系的精妙处理。这种处理并非单纯的技术法则,而是融合了传统哲学思想、透视体系与笔墨语言的审美创造。从五代荆浩“远取其势,近取其质”的创作理念,到宋代郭熙“三远法”的系统构建,远近关系的处理始终是山水画创作的核心命题之一。本文将从透视原理、笔墨技法、构图法则与色彩层次四个维度,解析传统山水画中远近关系的教科书式处理范式。

二、透视体系:从“三远法”看空间秩序的哲学建构

1. 散点透视的独特性:超越焦点的时空观

与西方油画的焦点透视不同,中国山水画以“散点透视”构建空间,其本质是“以大观小”的观物方式。郭熙在《林泉高致》中提出的“高远、深远、平远”三远法,成为界定远近关系的基础框架:

- 高远法:自下而上仰视山峰,如范宽《溪山行旅图》中,近景巨石以斧劈皴强化体量,中景密林以浓墨点染层次,远景主峰以淡墨勾勒轮廓,通过垂直方向的墨色浓淡与形体缩放,形成“自山下而仰山巅”的崇高感。

- 深远法:纵深推进的空间处理,如王蒙《青卞隐居图》以“解索皴”层层堆叠近景山石,中景以曲折溪流引导视线,远景山峦以“披麻皴”淡墨晕染,通过“自山前而窥山后”的迂回构图,营造幽邃深远的空间层次。

- 平远法:横向延展的视野,如倪瓒《渔庄秋霁图》采用“三段式”构图,近景坡石疏林以干笔淡墨勾勒,中景留白表现水域,远景平坡远山以轻墨扫出,通过“自近山而望远山”的横向铺陈,形成空濛淡远的意境。

2. 透视中的“心源”意识

传统山水画的透视处理并非机械模仿自然,而是融入画家的主观情志。如黄公望《富春山居图》中,远近山峦的形态与墨色随心绪流动而变化,近景草木的灵动笔触与远景江天的虚和淡墨,共同构成“景随情迁”的空间叙事,体现“外师造化,中得心源”的创作理念。

三、笔墨技法:从“浓淡干湿”到“质与势”的辩证表达

1. 墨色层次:“远淡近浓”的视觉逻辑

墨分五色(焦、浓、重、淡、清)的运用在远近关系中形成明确法则:

- 近景需“实”,以浓墨、焦墨勾勒轮廓与结构,如龚贤“黑龚”画法中,近景树木以浓墨双勾枝干,再以重墨点叶,形成强烈的视觉冲击;

- 中景需“活”,以淡墨、湿墨皴染,如董源《潇湘图》中景丘陵以“披麻皴”淡墨轻擦,辅以湿墨晕染,形成虚实过渡;

- 远景需“虚”,以清墨、干墨简笔勾勒或直接留白,如米芾“米家山水”以淡墨横点表现远景云山,“不似之似”中透出空灵之气。

2. 笔触质感:“近质远势”的节奏把控

近处景物需刻画细节,笔触需“实”且“繁”,如沈周《庐山高图》近景岩石以细密的“牛毛皴”表现纹理,苔点以浓墨攒聚,强化质感;远处景物需概括取势,笔触需“虚”且“简”,如弘仁《黄山图》远景山峰以极简的“折带皴”勾勒轮廓,略施淡墨,以“势”统摄全局。

四、构图法则:虚实相生中的空间诗学

1. 留白与景物取舍:“疏可走马,密不透风”

传统山水画通过留白划分远近空间,如马远《寒江独钓图》以大面积留白表现空旷水域,近景孤舟与远景淡墨远山形成“虚实对比”,留白处恰是空间延伸的意象化表达。景物取舍需遵循“近详远略”原则,如李唐《万壑松风图》近景松针刻画入微,中景松林以“蟹爪枝”概括,远景峰峦则省略细节,仅以轮廓线示意。

2. 景物穿插:“掩映”与“呼应”的空间秩序

近景与中远景的景物需通过“掩映”形成层次,如赵孟頫《鹊华秋色图》中,近景坡岸的树木、房舍与中景洲渚的芦苇相互掩映,远景华不注山以青绿色块独立存在,通过色彩与形体的区隔,强化空间距离。同时,远近景物需“呼应”,如王时敏《仙山楼阁图》中,近景矶石与远景主峰在形态上形成俯仰呼应,使画面空间浑然一体。

五、色彩层次:从“水墨为上”到“随类赋彩”的调和

1. 水墨山水的“墨韵”层次

纯水墨山水以墨色浓淡区分远近,如八大山人《山水册页》中,近景山石以浓墨皴擦,边缘清晰;远景山峦以淡墨晕染,轮廓模糊,通过“墨分五色”的渐变自然形成空间深度。

2. 设色山水的“色阶”处理

浅绛山水以赭石、花青为主色调,近景山石以赭石打底,复以花青皴染;远景山峦则以花青调淡墨轻扫,形成“近暖远冷”的色彩透视,如黄公望《丹崖玉树图》。青绿山水则通过石青、石绿的浓淡差异表现远近,如仇英《桃源仙境图》近景崖壁以重青绿敷色,笔触厚重;远景峰峦以淡青绿罩染,色薄而气清,实现“色层即空间”的视觉效果。

六、结语:远近关系中的“道”与“技”

中国水墨画山水画对远近关系的处理,本质是通过技术法则抵达审美意境的过程。从“三远法”的透视建构到“墨分五色”的技法实践,从“虚实相生”的构图哲学到“随类赋彩”的色彩美学,其核心始终围绕“境生象外”的艺术追求。当代创作者若欲传承这一传统,需在掌握“近贵详、远贵略,近贵实、远贵虚,近贵繁、远贵简”等技法规律的基础上,更需领悟“以心观物、以情造境”的审美精神,使远近关系的处理不仅是空间建构的手段,更成为文化精神的视觉载体。

|

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

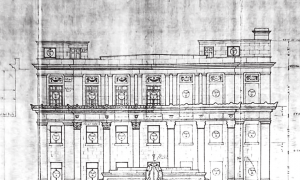

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3