|

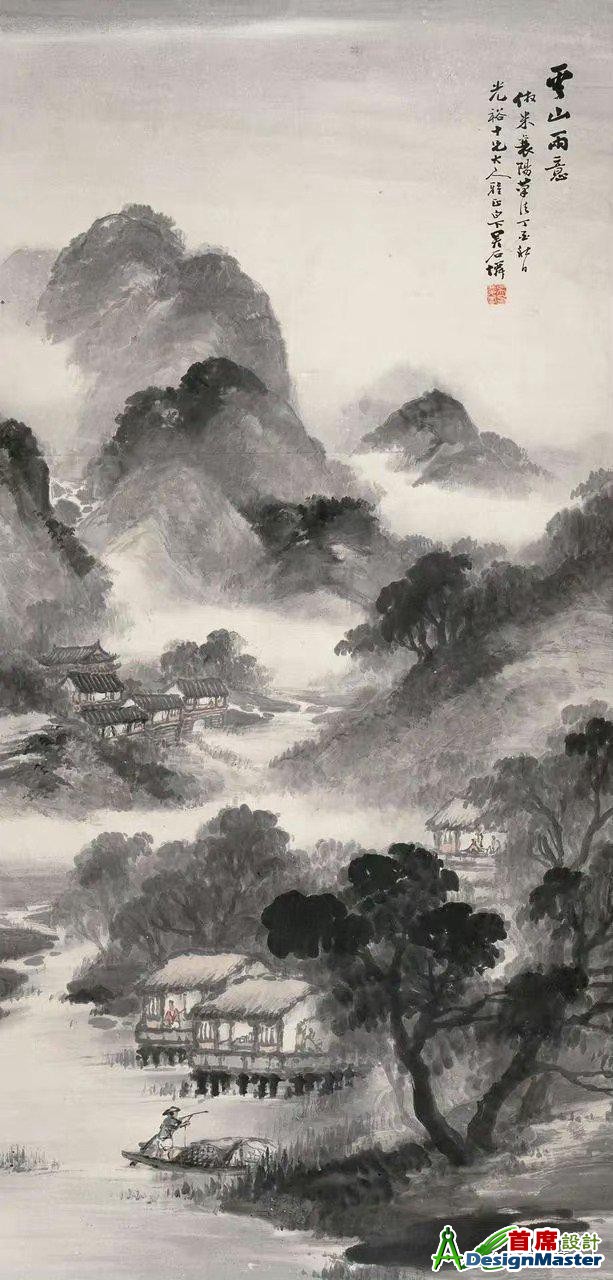

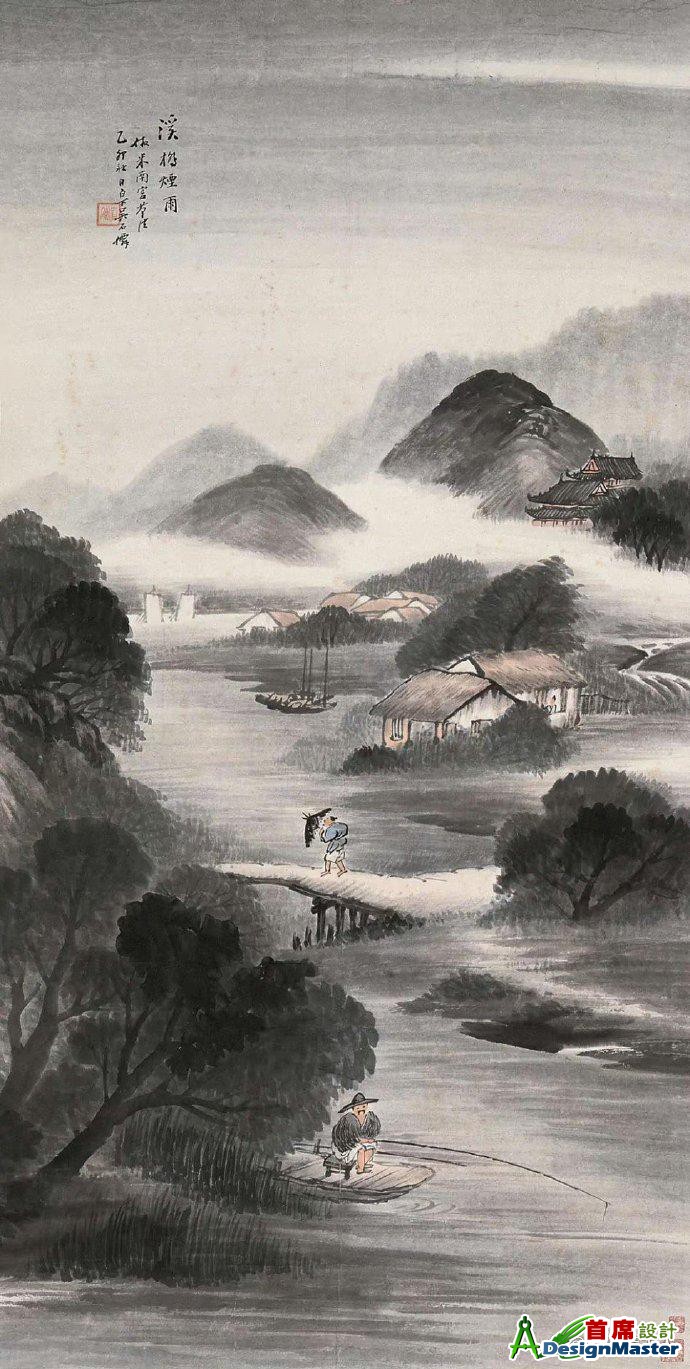

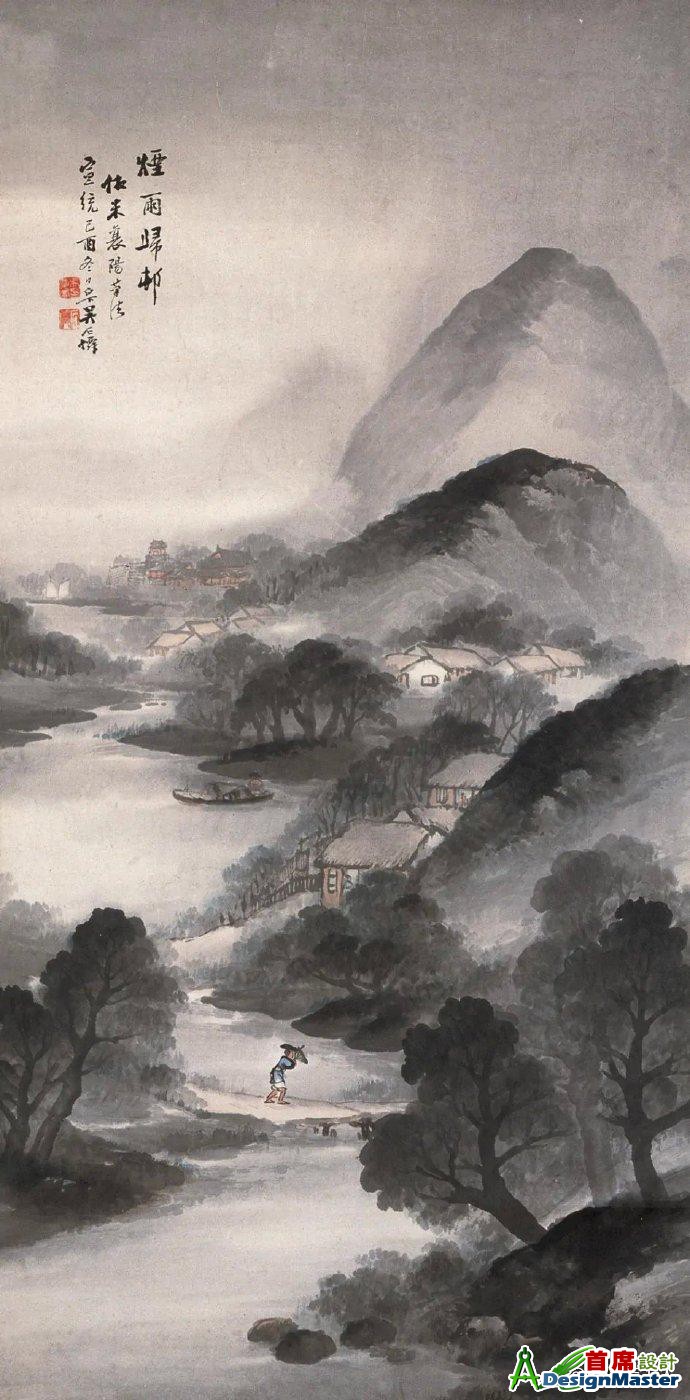

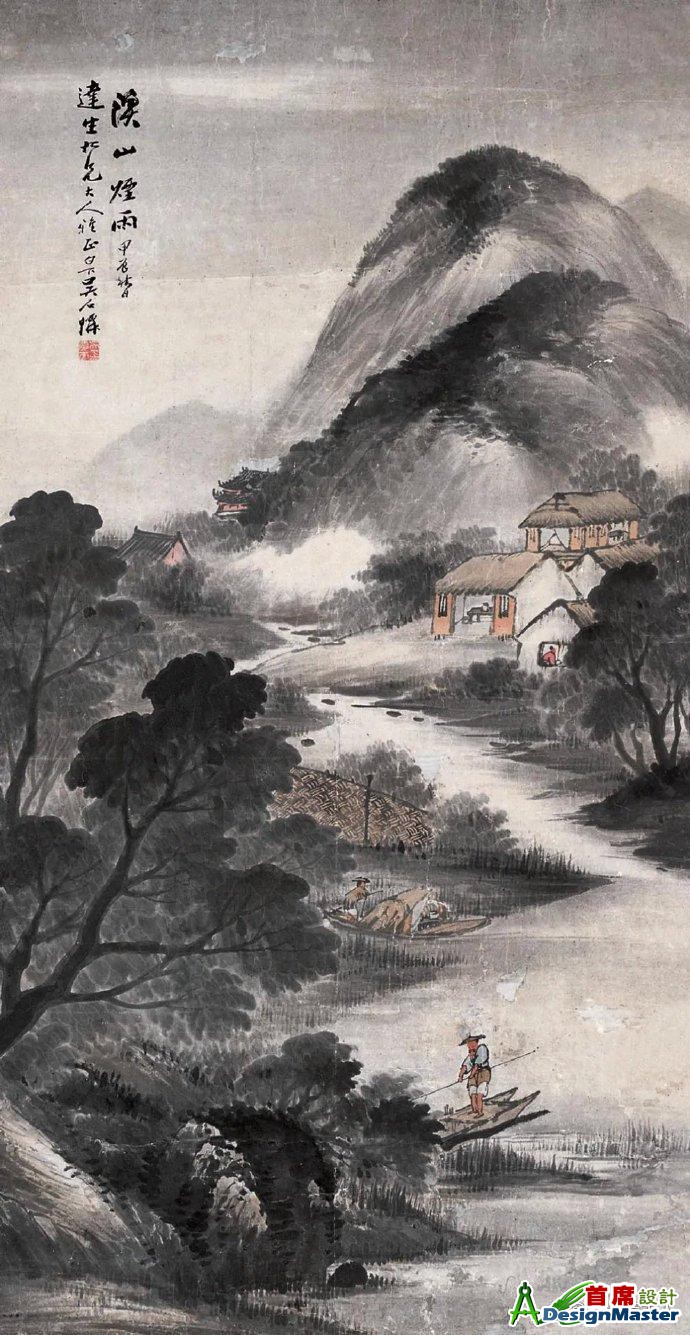

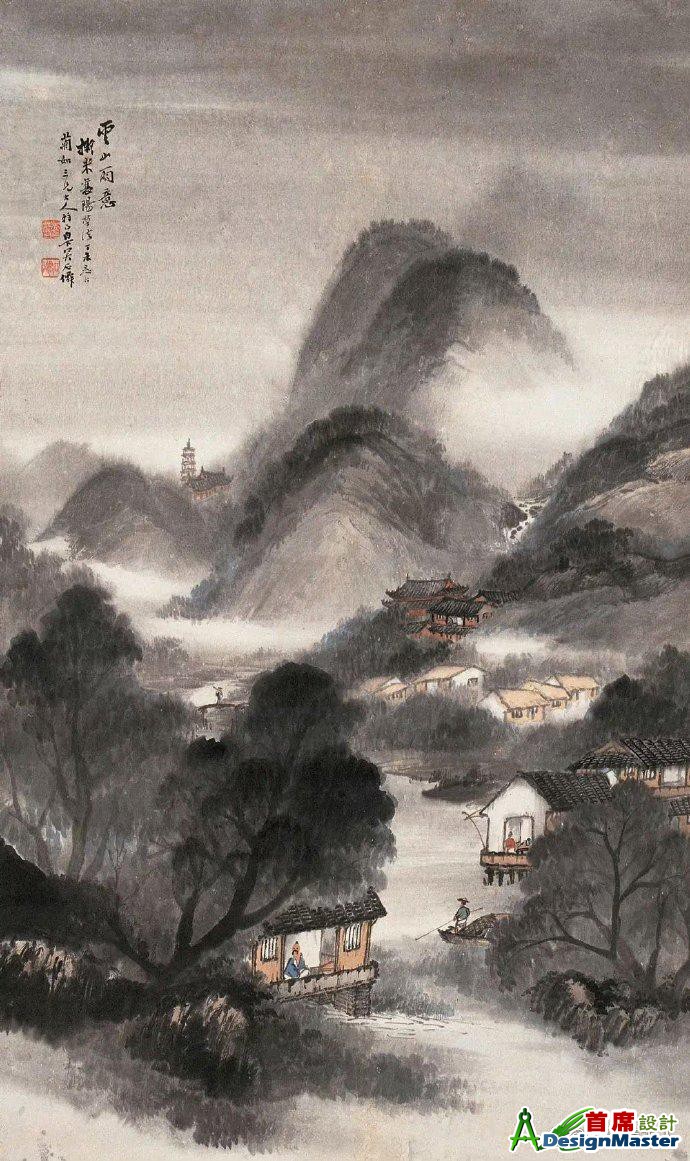

吴石仙(1845—1916)是晚清海派画家中的革新者,以“泼墨道人”为号,独创烟雨山水画风,融合中西技法,成为近代美术史中极具辨识度的代表。

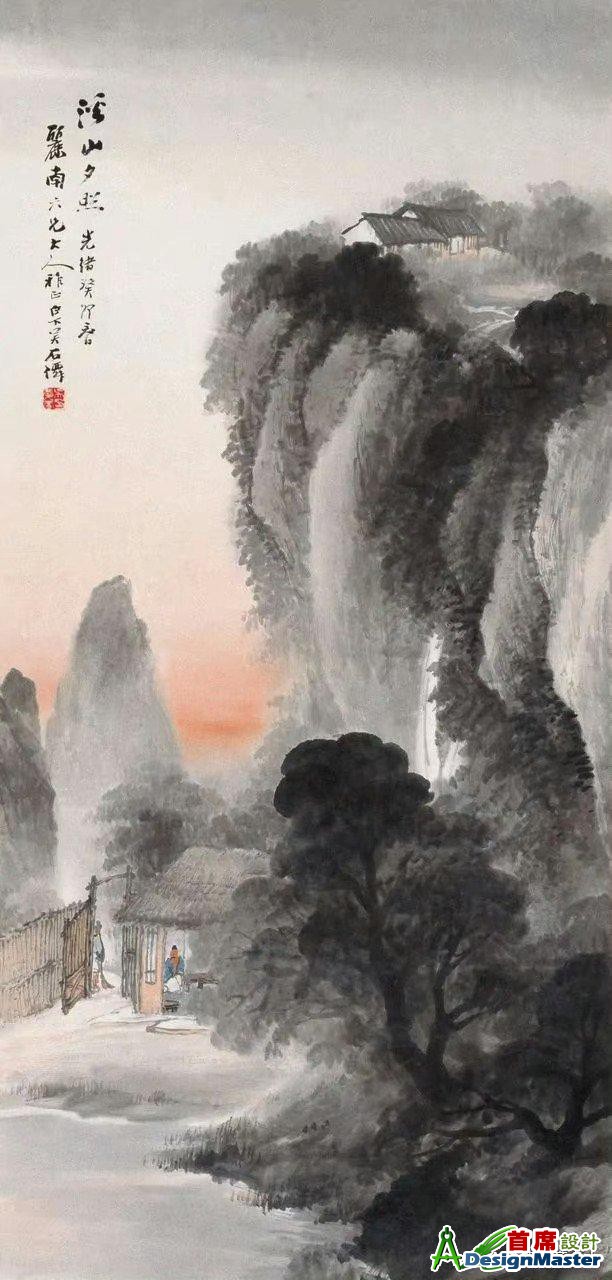

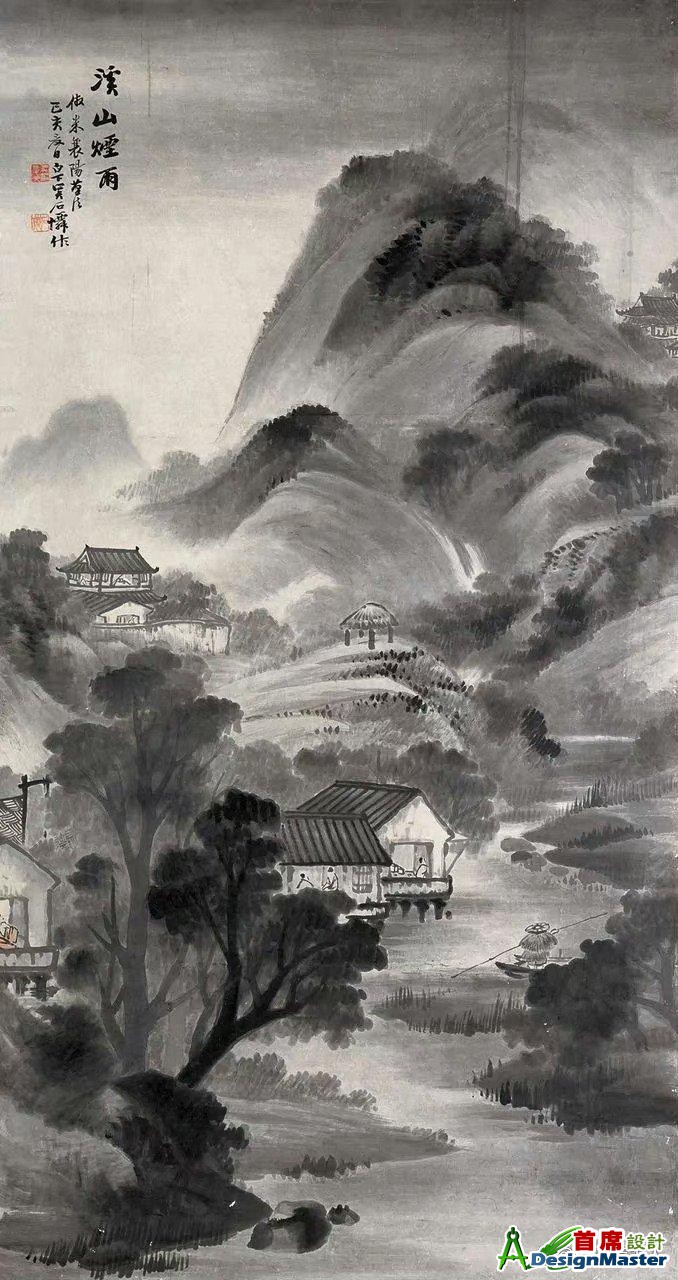

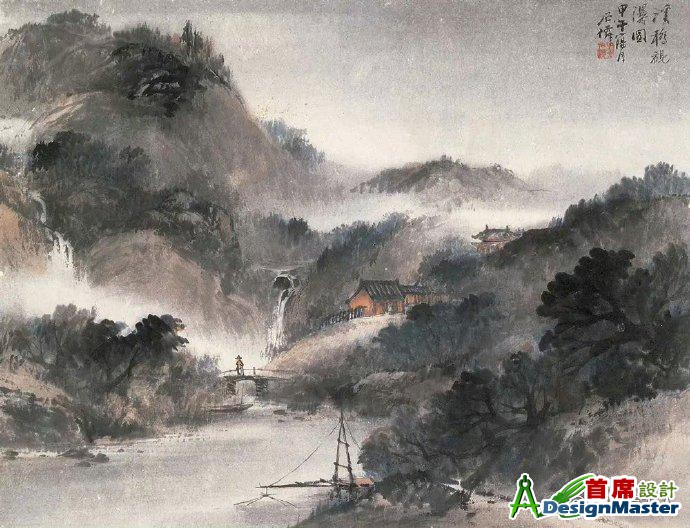

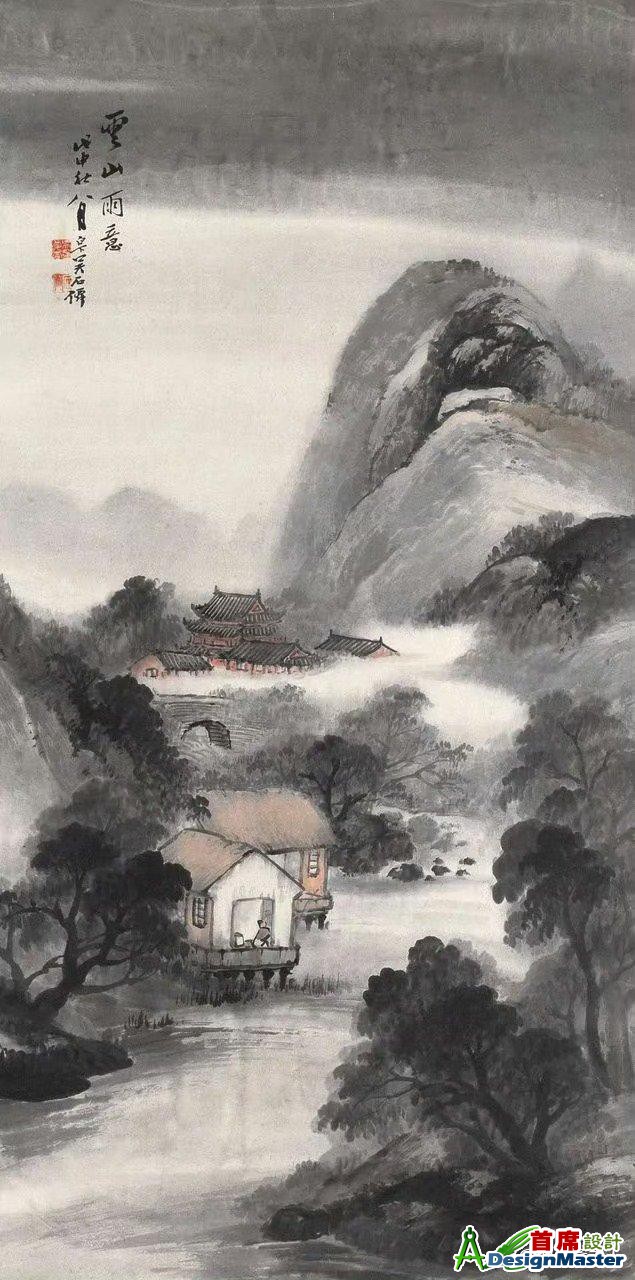

吴石仙的山水以描绘江南雨景著称,善用湿纸渲染法:先将画纸打湿,再以迅疾笔触勾皴山石,趁湿泼墨晕染,形成云雾氤氲、雨水浸润的效果。画面中峰峦林壑若隐若现,烟云流动如真实风雨扑面,代表作《溪山烟雨图》、《春江雨意》等均以“墨晕淋漓,烟云生动”为标志。早年学“四王”传统未受重视,后赴日考察归来,将北宋米芾、元人高克恭的泼墨传统与西洋水彩技法结合。尤其注重光影明暗与空间透视,使山水在朦胧中兼具立体感,如《烟雨山水图》中远山层叠、江面帆影的虚实处理,展现“阴阳向背皆渲染入微”的特点。

吴石仙的山水作品中,烟雨楼台风格(主流)占作品多数,以风雨晦明、云霞变幻为主题,笔意豪放;细笔秋景风格(少见),取法王蒙,如《秋山夕照图》用笔细密圆劲,勾勒秋林层染,但传世较少。据黄宾虹记载,吴石仙在画楼置水缸,将纸浸至潮晕再泼墨涂云,虽被批评“无笔”(缺乏骨法用笔),却成就了独特的朦胧质感。吴石仙以干笔迅疾勾皴山石结构,奠定形体;趁湿泼墨渲染云雾,墨色交融自然。此法使画面浑厚而不失空灵,如《夏山遇雨》中暴雨倾盆的激荡感。

吴石仙的山水作品因画风贴近岭南派“撞水撞粉”技法,且符合市民审美,深受沪上粤商推崇,成为晚清商业化成功的案例。黄宾虹虽认可其工巧,却批评过度依赖晕染导致“气格较俗,无虚灵之气”,反映当时对笔墨程式的坚守。作为“萍花书画社九友”之一,其访日经历与西法实践,早于多数同代画家,为海派注入跨文化视角。

吴石仙以“泼墨道人”之名,将江南烟雨提炼为水墨符号,突破传统山水范式。其融合实验虽引发争议,却推动了近代水墨的视觉革新。在今日看来,他对湿润氛围的极致捕捉,恰是东方美学“气韵生动”的现代诠释,亦为后世水墨探索留下重要参照。

烟雨山水——晚清海派画家吴石仙及其山水画作品:

|

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

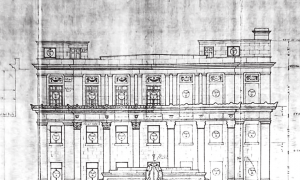

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3