|

文/瑞华

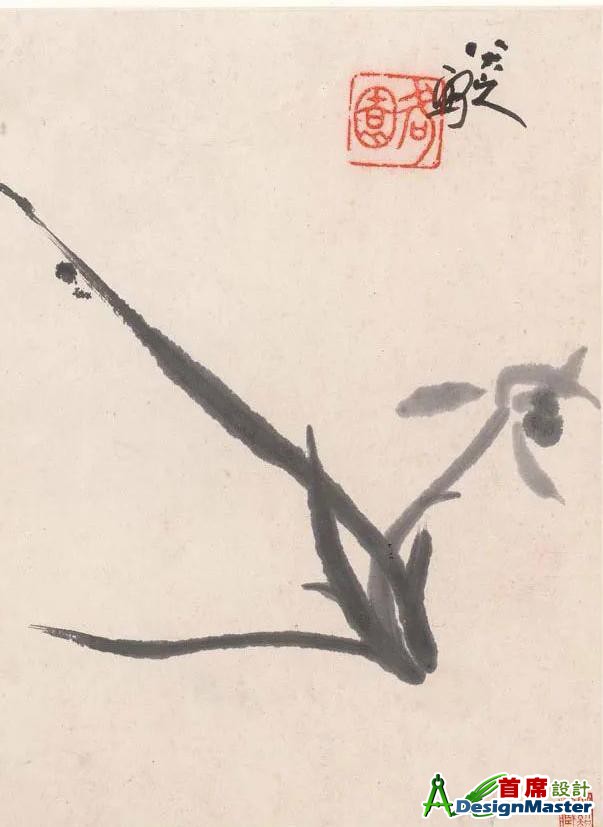

文人画作为中国传统绘画中最具人文精神的流派,对中国绘画的发展产生了深远且多维度的影响,其价值不仅体现在艺术形式的革新上,更深刻塑造中国绘画的审美内核与文化基因。

一、重构艺术审美范式:从“形似”到“意境”的转向

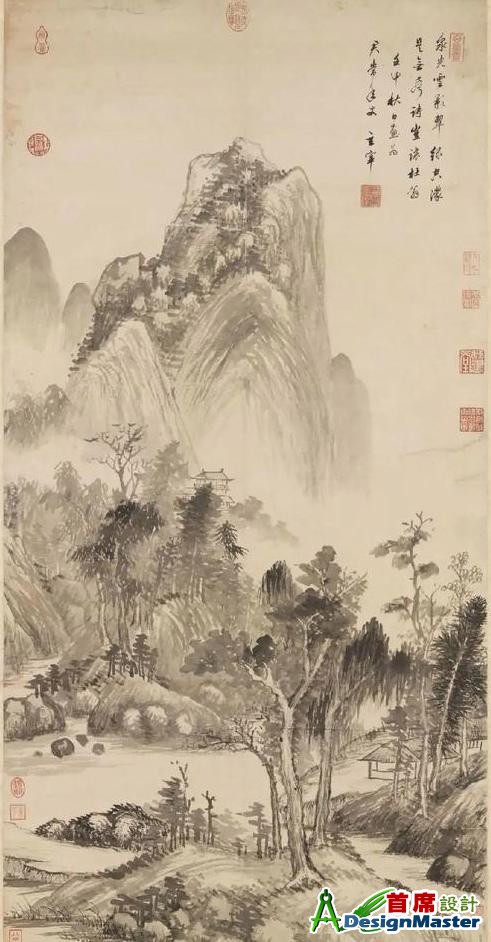

•颠覆写实传统:唐代以前,中国绘画以宫廷画、宗教画为主,侧重物象写实(如顾恺之“以形写神”),而文人画提出“重意轻形”,苏轼“论画以形似,见与儿童邻”的理论,将绘画从技术描摹推向精神表达。这一转向使后世绘画不再以“像”为终极目标,而是追求“气韵生动”(谢赫六法),如元代倪瓒的山水以“荒寒”意境传递超脱心境,影响明清直至现代画家对“意境”的终极追求。

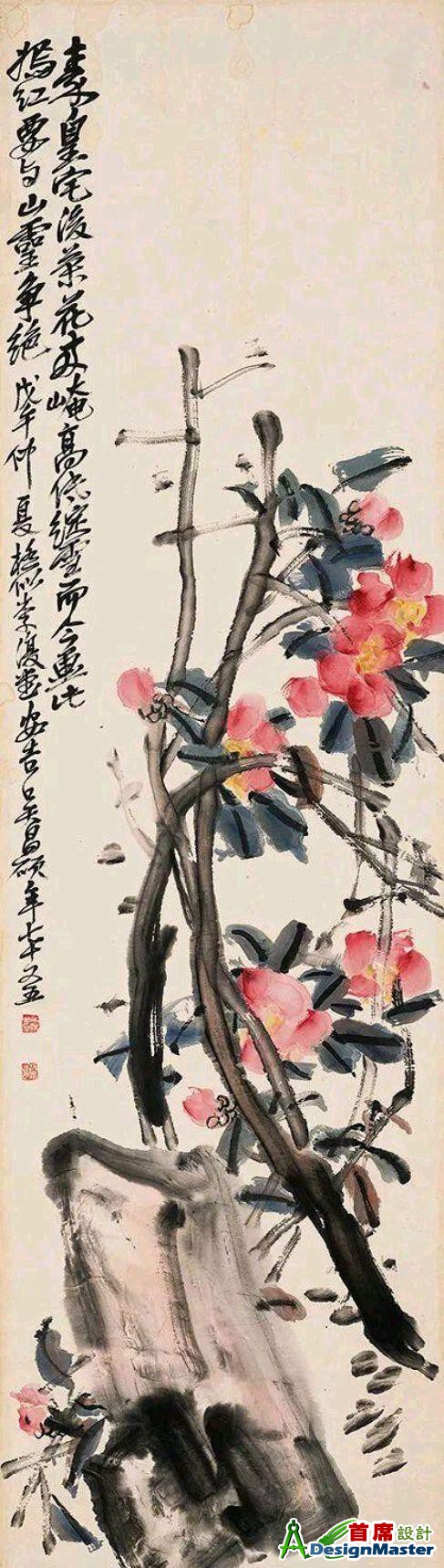

•建立“逸品”审美标准:文人画将“逸格”(超脱世俗的艺术境界)置于绘画品评体系顶端(如朱景玄《唐朝名画录》),取代了此前以“神、妙、能”为主的标准。这一标准推动后世画家如徐渭、八大山人等以狂放笔墨表达个性,使“奇、怪、逸”成为中国绘画的重要审美维度。

二、革新绘画技法体系:笔墨成为独立审美语言

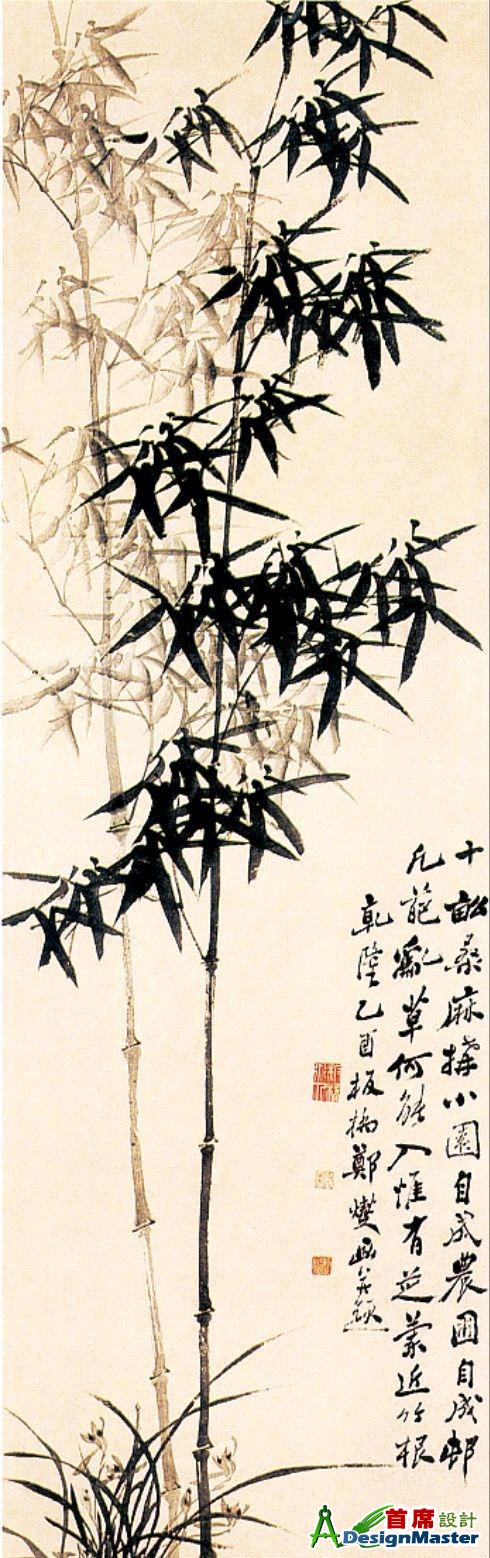

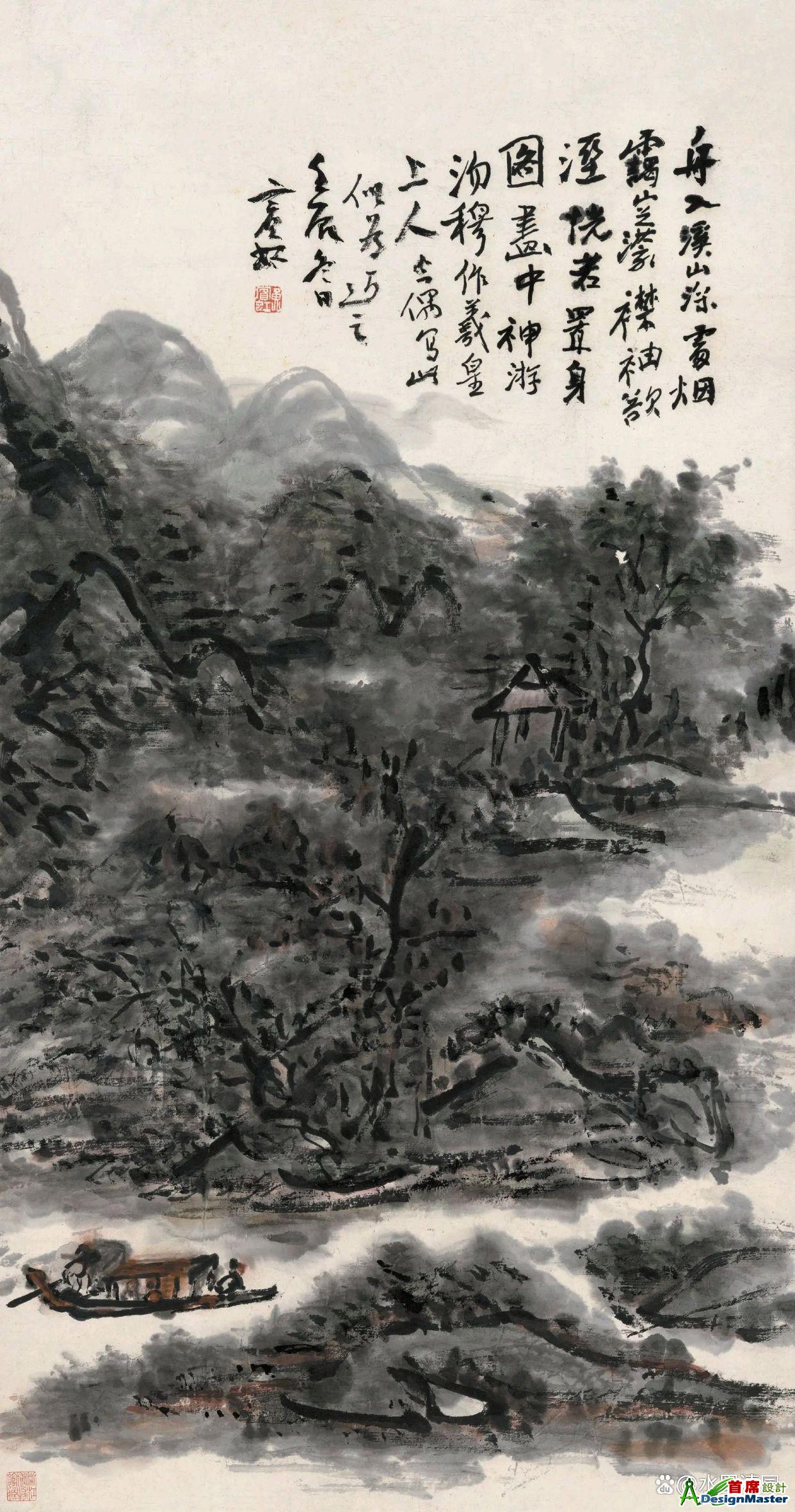

•“书画同源”的实践深化:文人画将书法用笔融入绘画,使线条从造型工具升华为情感载体。如赵孟頫提出“石如飞白木如籀,写竹还需八法通”,以篆书、隶书笔法画石写竹,使笔墨本身具有独立的韵律美。这种技法影响了明清山水画的“皴法”发展(如黄公望“披麻皴”、倪瓒“折带皴”),直至黄宾虹以“屋漏痕”“折钗股”等书法笔意创造“积墨法”,将笔墨抽象性推向高峰。

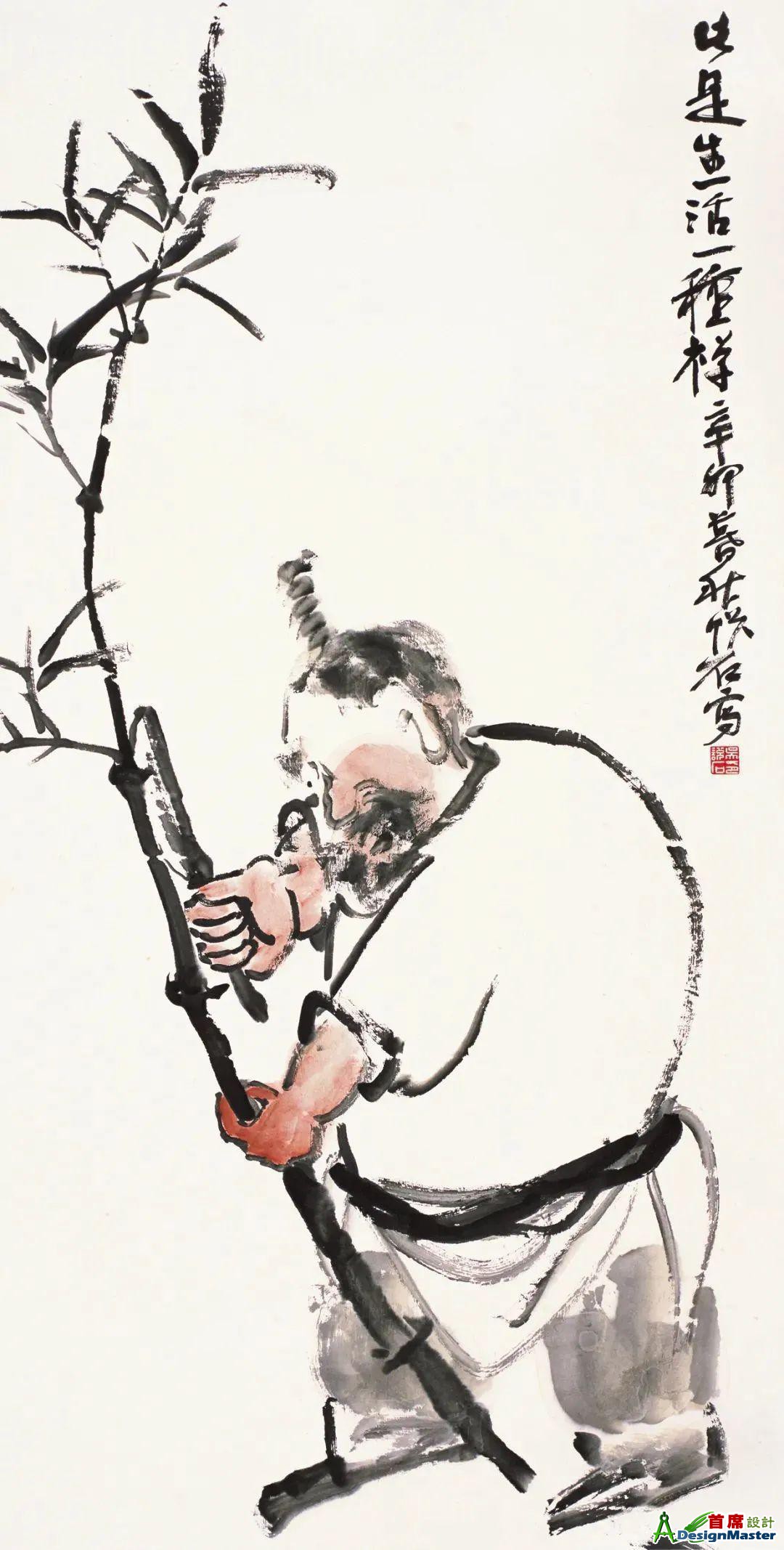

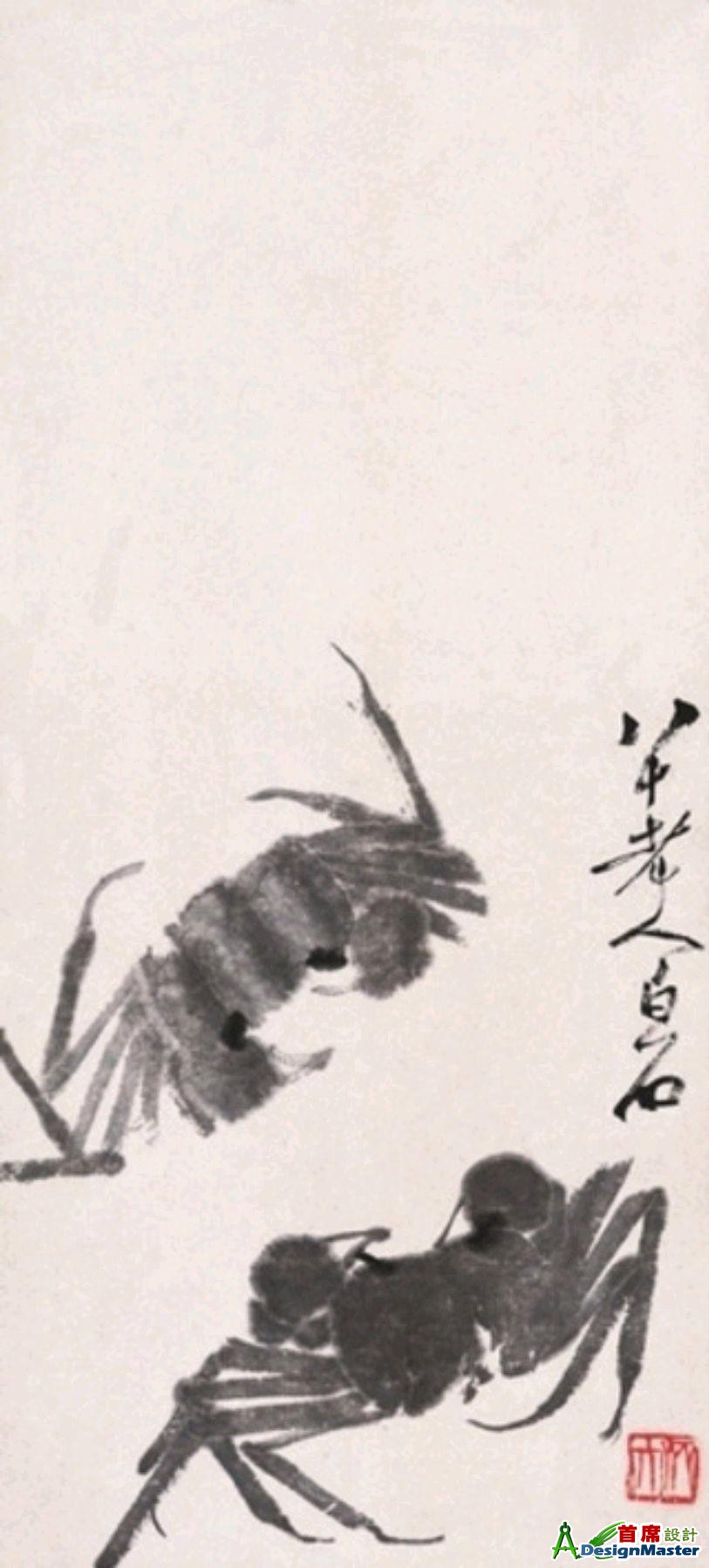

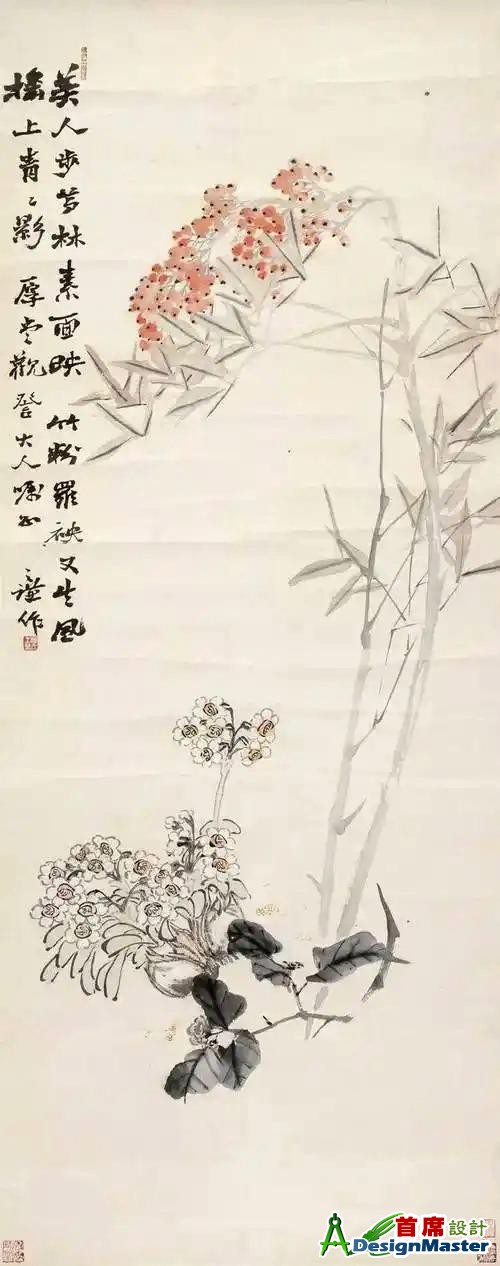

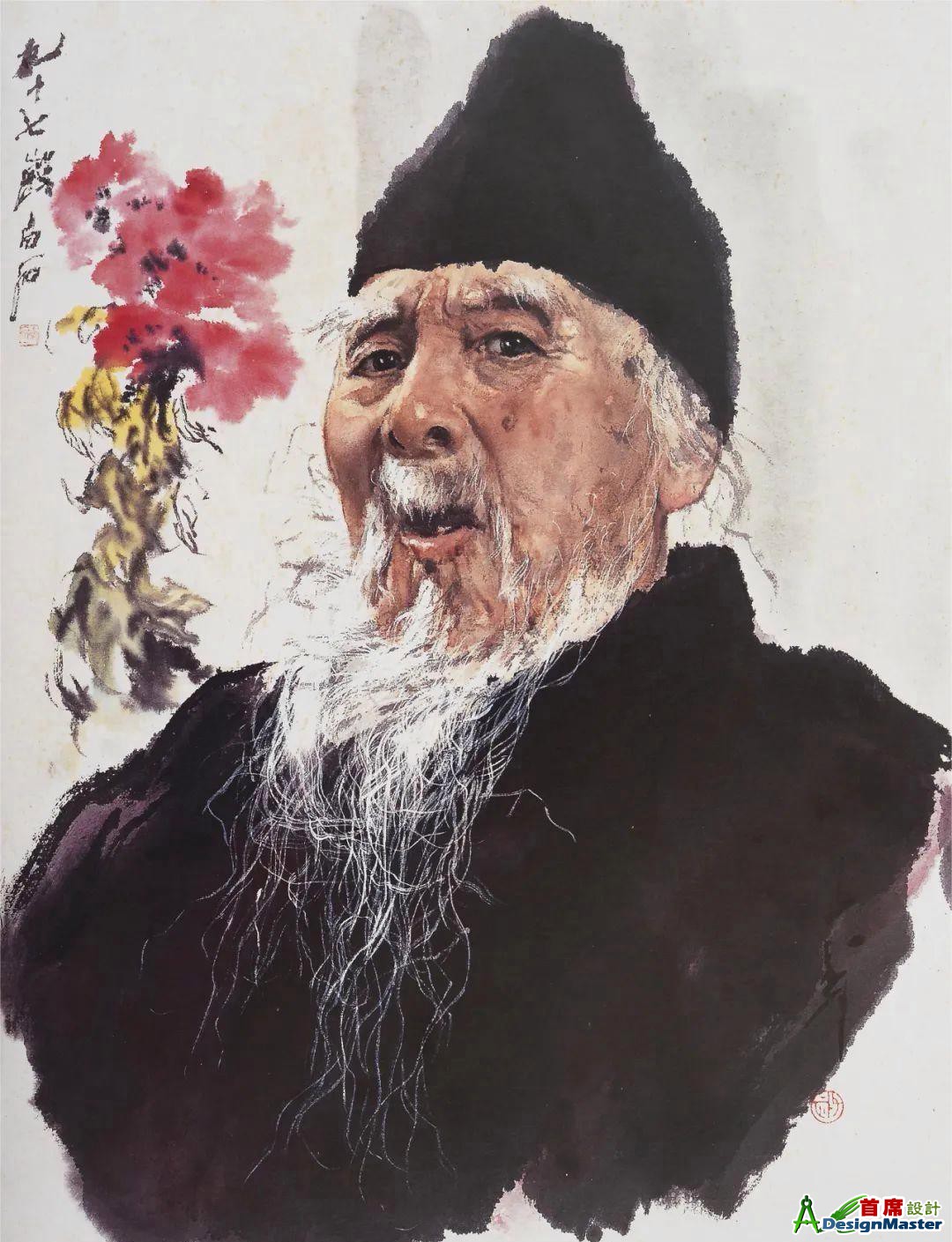

•水墨写意的极致发展:文人画以水墨为核心,摒弃重彩设色的繁琐,通过墨色干湿浓淡(“墨分五色”)表现自然神韵。米芾“米氏云山”以泼墨渲染烟雨,开启水墨写意山水的先河;徐渭的《墨葡萄图》以狂草笔法泼墨,使水墨成为宣泄情感的媒介,这种技法直接影响了近现代齐白石“妙在似与不似之间”的创作理念。

三、重塑绘画题材与功能:从“成教化”到“抒胸臆”

• 题材的文人化转向:文人画将山水、花鸟、梅兰竹菊等自然物象与文人精神绑定,取代了传统绘画中宗教、历史故事的主导地位。如宋代文同画竹、元代王冕画梅,以“四君子”题材隐喻君子品格,使自然景物成为精神符号。这一传统延续至明清,吴门画派沈周的《庐山高图》借山水颂师德,郑板桥的《墨竹图》以竹喻“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声”,使绘画从“成教化、助人伦”(张彦远《历代名画记》)转向个体情感与社会思考的表达。

•绘画功能的私人化:文人画强调“自娱”与“遣兴”,打破了绘画作为宫廷、宗教工具的功能。元代画家吴镇在《墨竹谱》中写道“墨戏而已”,表明绘画成为文人自我精神疗愈的方式。这种“非功利性”创作理念影响了后世文人画家,即使在商业繁荣的明代,文徵明、唐寅等吴门画家仍在雅集题材中保留“以画会友”的纯粹性,区别于职业画师的商品画。

四、推动艺术形式融合:诗书画印的“四位一体”

• 诗画互文的范式确立:王维“诗中有画,画中有诗”的实践,经宋代苏轼、米芾推广,至元代形成“画上题诗”的固定形式。黄公望《富春山居图》以长题跋贯穿画面,倪瓒在《容膝斋图》中题诗“天地寥寥吾独往,青山隐隐路长修”,使诗歌成为画面意境的延伸。这种形式不仅丰富了绘画的文学性,更开创了“视觉-文字”双重叙事的东方艺术特色,影响直至近现代吴昌硕、齐白石等画家的“题画诗”创作。

•印章的文化符号化:文人画将印章从单纯的落款工具升华为艺术元素,印章的朱红与水墨形成色彩对比,文字内容(姓名章、闲章)与画面主题呼应。如八大山人常用“哭之笑之”闲章,隐喻亡国之痛;清代丁敬等篆刻家将金石趣味融入印章,使“金石入画”成为文人画的重要美学特征,影响了赵之谦、吴昌硕的“以书入画、以印增色”的创作模式。

五、构建绘画理论体系:从经验总结到美学建构

•系统理论的开创性贡献:宋代苏轼提出“士人画”概念,明确文人画与工匠画的分野;董其昌“南北宗论”将文人画(南宗)归为“顿悟”的精神创造,院体画(北宗)归为“渐修”的技术堆砌,虽有偏颇却构建了中国绘画的第一个美学流派理论,影响明清画家对“文人身份”的自觉认同。

•创作方法论的革新:石涛在《苦瓜和尚画语录》中提出“一画论”,主张“借笔墨以写天地万物而陶泳乎我”,将文人画的“师心”(师法内心)与“师造化”(师法自然)结合,打破了“四王”摹古的程式化倾向,为近现代徐悲鸿、傅抱石等“新文人画”探索提供了理论基础。

六、影响绘画生态与传承:从文人专属到文化基因

•画家身份的重塑:文人画使画家从工匠(如宋代画院画师)升格为“文人艺术家”,要求画家兼具诗、书、画、印的综合修养。这一传统延续至今,齐白石虽出身木匠,却通过研习诗文书法跻身文人画家行列,印证了文人画对“文化人格”的重视。

•跨时代的现代转化:文人画的“写意精神”在近现代与西方现代主义碰撞,催生了新的艺术可能。黄宾虹将文人画的“笔墨抽象性”与西方印象派光色结合,创造“黑宾虹”风格;林风眠以文人画意境融合立体主义构图,证明文人画的精神内核具有穿越时代的生命力。

文人画作为中国绘画的“精神根系”文人画的影响并非单向度的流派扩张,而是以“写意精神”“笔墨哲学”“诗画意境”为核心,重塑了中国绘画的审美基因。它让绘画超越了技术层面,成为文人精神的投射、东方哲学的视觉表达,甚至在当代艺术中,仍能看到其“以形写神”“天人合一”的理念在新媒介中延续。这正是文人画对中国绘画最深刻的影响:它定义了“什么是中国绘画的灵魂”。

编辑/艺馨

出品/现代艺术

|

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

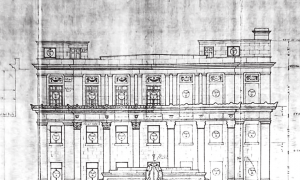

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3