|

文/秋波

中国绘画"形神兼备"的表达方式是一个融合哲学思辨、艺术实践与文化传承的复杂体系,其核心在于通过外在形象(形)的精准塑造传递内在精神(神)的深邃内涵。这一理念贯穿中国绘画史,从魏晋时期的理论奠基到当代多元实践,形成了独特的美学范式与创作方法论。

一、理论溯源:形神关系的哲学建构

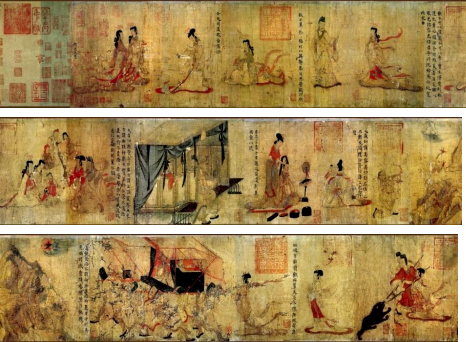

中国绘画的形神观根植于先秦哲学中"形具而神生"(《荀子·天论》)的认知,强调精神依附于形体而存在。东晋顾恺之首次将这一思想系统化,提出"以形写神""传神写照"的理论,认为绘画不仅要追求外在形似,更需通过细节捕捉对象的精神特质,如他在《论画》中强调"四体妍蚩,本无关于妙处,传神写照,正在阿堵中",将眼神视为人物精神的核心载体。顾恺之的理论在实践中表现为对人物内心活动的精准刻画,例如其摹本《女史箴图》通过人物姿态与服饰的微妙处理,传递魏晋士人的风骨与气度。南朝谢赫在《古画品录》中提出"六法",将"气韵生动"列为第一要义,进一步完善形神理论。"气韵"不仅是画面整体的生机与节奏,更是画家精神与自然之道的契合。唐代张彦远在《历代名画记》中提出"形似之外求其画",宋代苏轼以"论画以形似,见与儿童邻"批判刻板写实,主张"忘形得意",推动形神观向"尚意"转向。至此,中国绘画的形神理论完成了从"以形写神"到"离形得似"的哲学升华,形成"形神兼备"的双重追求。

二、技法体系:形神互融的艺术实践

1. 笔墨语言的独立性与表现力

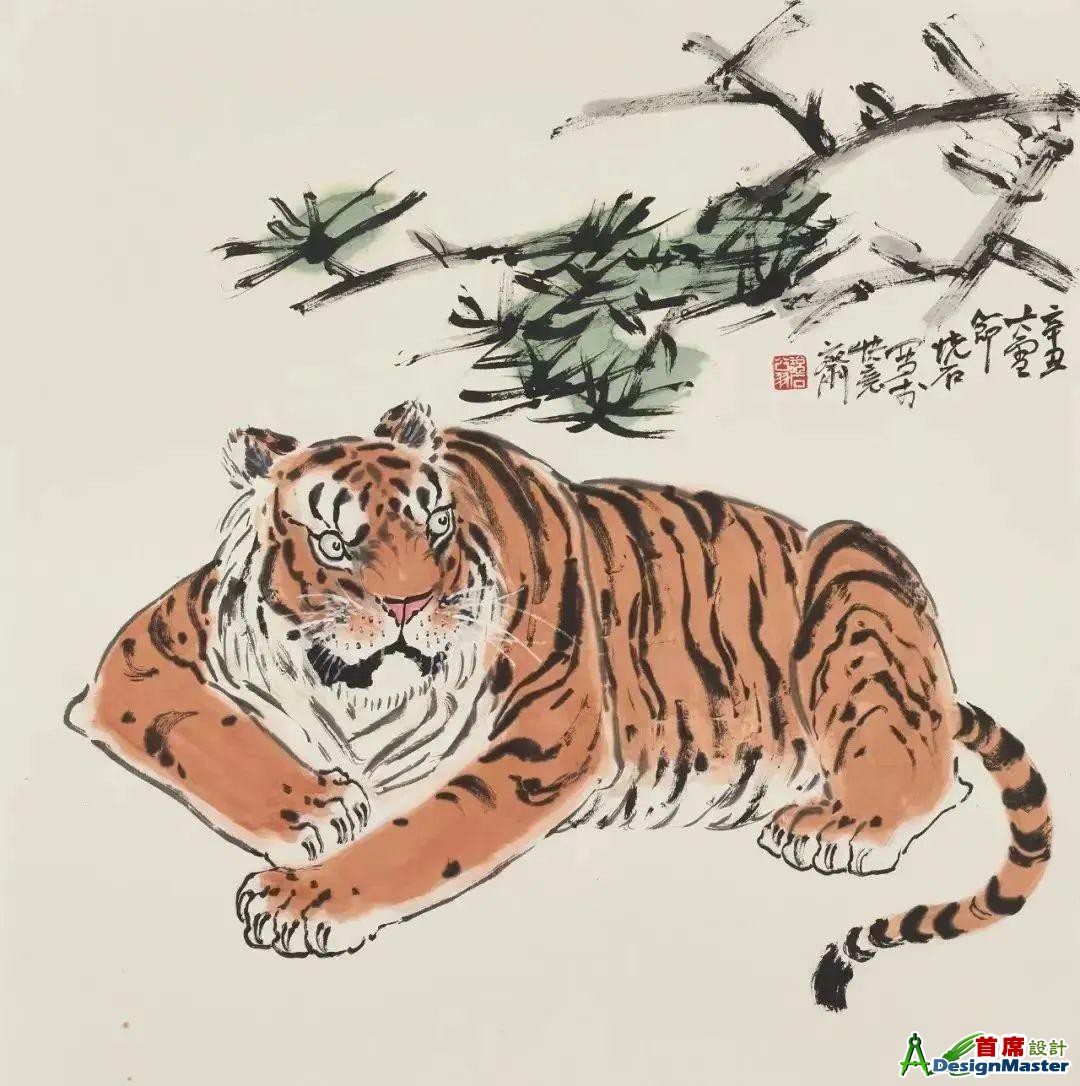

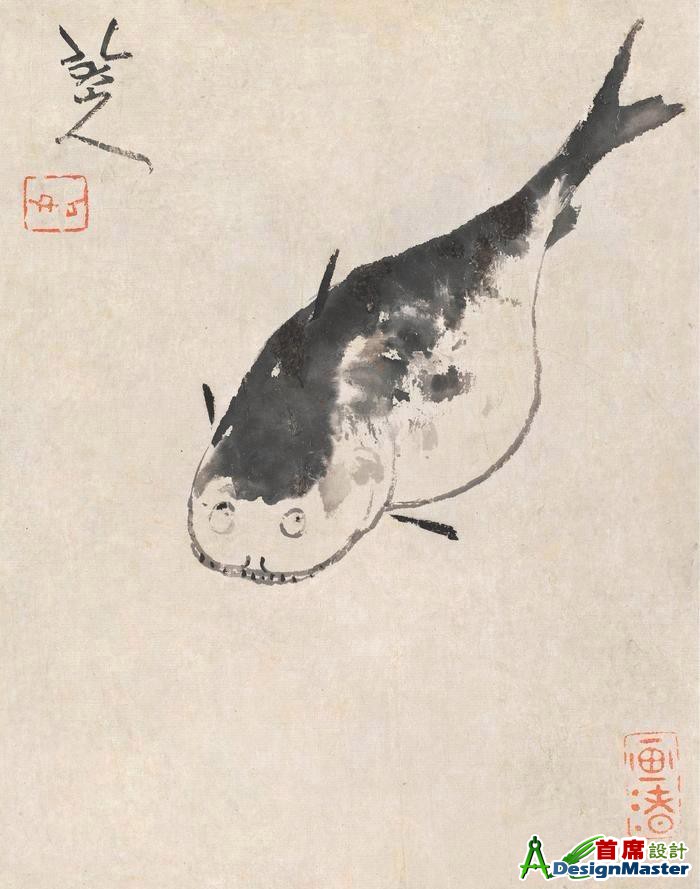

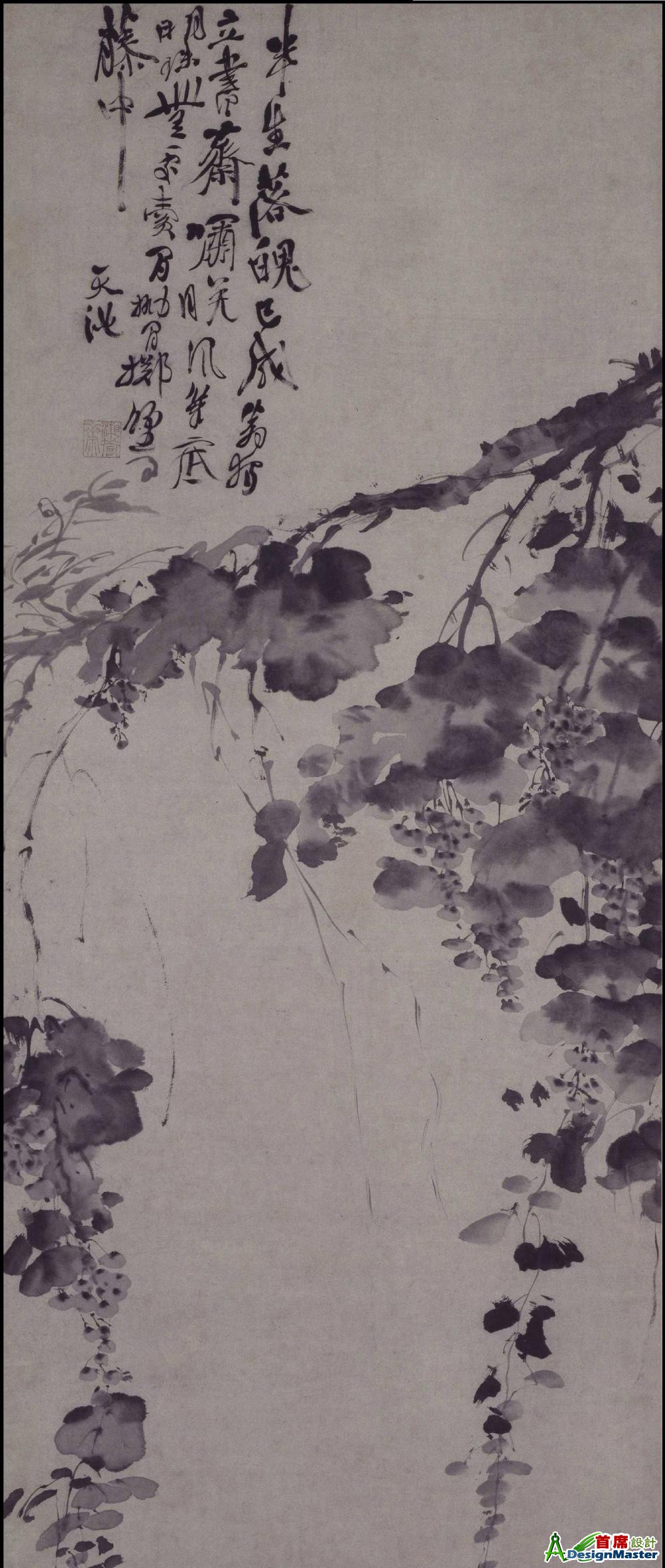

中国绘画以笔墨为核心语言,通过笔法的提按转折、墨色的干湿浓淡构建形神统一的画面。元代赵孟頫提出"书画同源",主张"石如飞白木如籀,写竹还应八法通",将书法的书写性融入绘画。例如,明代徐渭以草书笔法创作《墨葡萄图》,狂放的笔触不仅勾勒出藤蔓的形态,更传递出"笔底明珠无处卖"的愤懑心境;八大山人以秃笔简笔塑造鱼鸟,夸张的造型与冷僻的墨色形成"白眼向人"的精神隐喻。这种"以书入画"的传统使笔墨本身成为精神载体,即便脱离具体物象,也能通过线条的韵律与墨色的层次引发观者的情感共鸣。

2. 虚实相生的空间营造

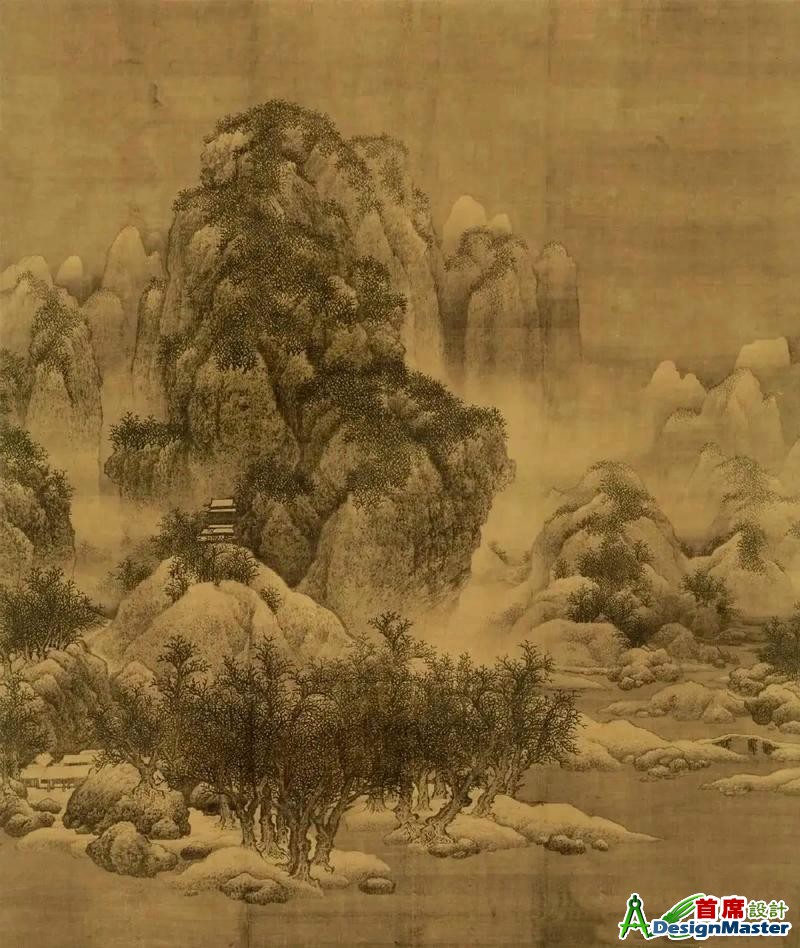

中国绘画通过留白、疏密、掩映等手法构建"无画处皆成妙境"的意境空间。五代荆浩在《笔法记》中提出"度物象而取其真",强调对自然本质的提炼而非表象描摹。北宋范宽的《雪景寒林图》以浓重墨色刻画山峦,留白处则暗示雪意弥漫的虚空,形与神在虚实对比中达成和谐。文人画中的"逸笔草草"更将这种理念推向极致,倪瓒的山水常以极简构图表现"天地寂寥"的禅意,物象虽简,精神却充盈于整个画面。

3. 象征与隐喻的文化编码

中国绘画常通过特定物象传递深层寓意,形成独特的象征系统。例如,梅兰竹菊被赋予"四君子"品格,荷花象征"出淤泥而不染",山水画中的渔樵隐逸则隐喻文人士大夫的精神追求。唐代韩滉的《五牛图》以五头牛的不同姿态象征农耕社会的多元生态,每头牛的眼神与动态均精准传递其性格特质,实现"形具而神生"的典范。这种象征传统使绘画超越视觉再现,成为文化精神的物化表达。

三、画科实践:形神表达的多元路径

1. 人物画:传神写照的巅峰探索

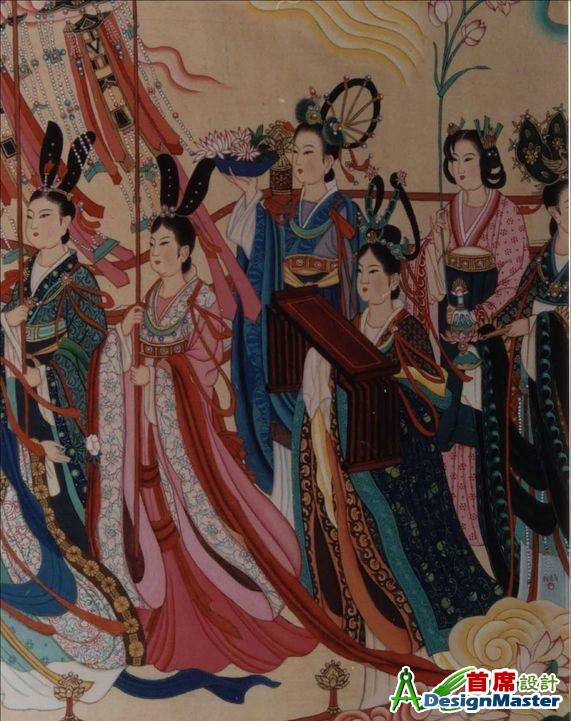

人物画是形神理论的起源与核心领域。顾恺之的"迁想妙得"要求画家通过想象与共情捕捉对象的精神本质,如他为裴楷画像时添加三根颊毛,以强化其"俊朗有识具"的内在特质。南宋梁楷的《泼墨仙人图》以泼墨大写意手法塑造仙人形象,面部细笔勾勒与衣袍粗笔横扫形成强烈对比,看似不羁的笔墨实则精准传递出仙人"醉眼朦胧、超然物外"的神韵。明清肖像画更发展出"波臣派"等写实流派,通过凹凸渲染与细节刻画,在形似基础上追求"神形毕肖"。

2. 山水画:意境为魂的形神转化

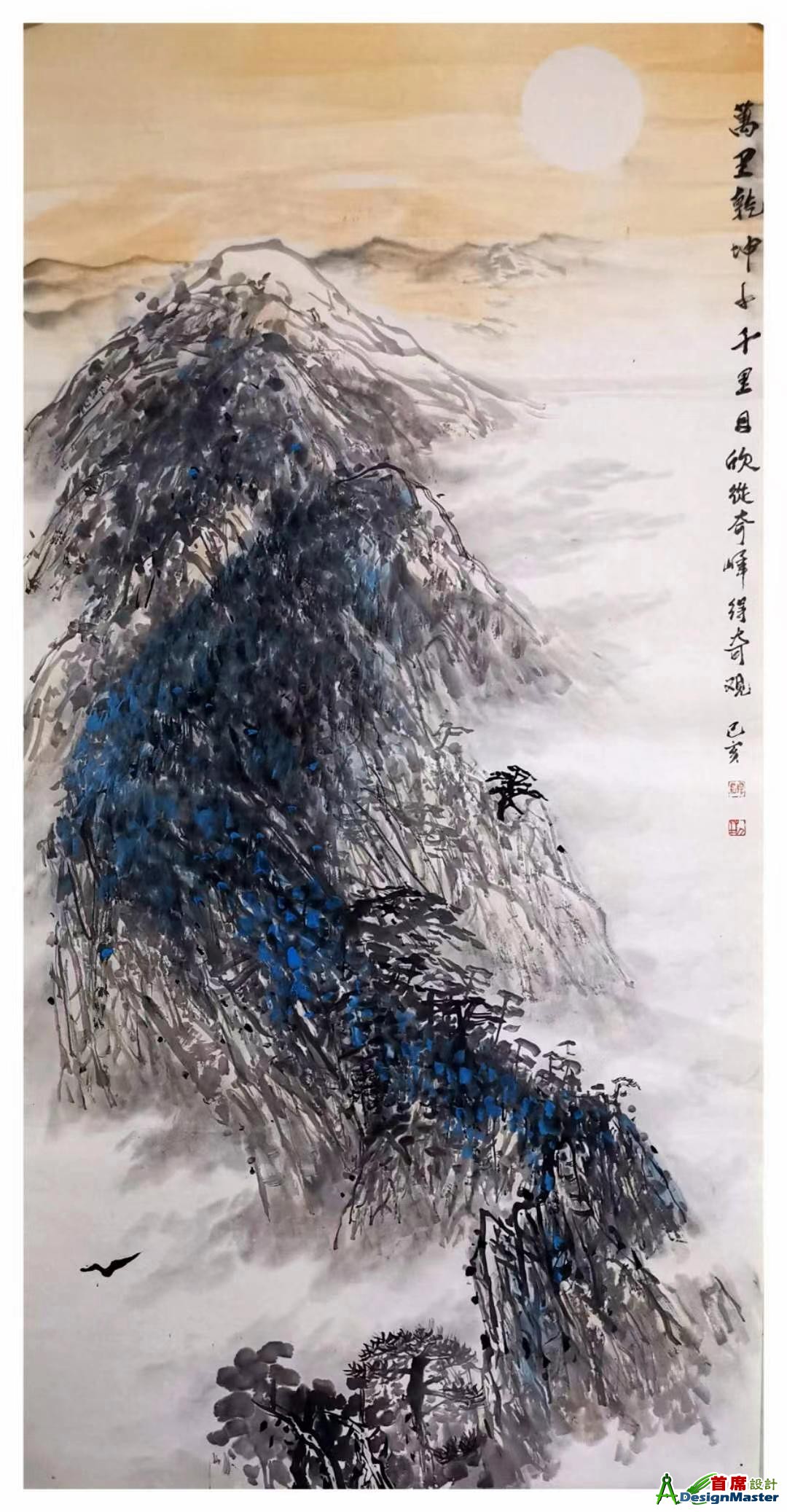

山水画通过"可行、可望、可游、可居"的空间营造,将自然形质升华为精神境界。五代董源的《潇湘图》以披麻皴与淡墨渲染表现江南烟雨,山峦、渔舟、汀渚的布局不仅符合自然物理,更构建出"平淡天真"的文人理想。清代石涛提出"搜尽奇峰打草稿",主张师法自然但不拘泥于形似,其《黄山图》以变形的山体与流动的线条,传递出黄山的奇崛与生机,实现"山川与予神遇而迹化"的天人合一。

3. 花鸟画:生机勃发的生命礼赞

花鸟画注重表现动植物的生命活力与象征意义。宋徽宗赵佶的工笔《芙蓉锦鸡图》以细腻的笔触描绘锦鸡羽毛与芙蓉花枝,设色明丽而不失典雅,在极致形似中蕴含"五德"(文、武、勇、仁、信)的道德隐喻;明代徐渭的《杂花图》则以狂草笔法横扫葡萄、芭蕉等物象,墨色的浓淡与线条的飞动共同营造出"元气淋漓障犹湿"的生命张力。这种从"应物象形"到"缘物寄情"的转化,体现了花鸟画形神表达的独特魅力。

四、历史演进:从写实到写意的范式嬗变

中国绘画的形神表达经历了三个关键阶段:

•魏晋至唐:形神并重的写实高峰:以顾恺之、阎立本、吴道子为代表,绘画注重人物身份、服饰、场景的精准再现,同时通过"曹衣出水""吴带当风"等线条语言传递人物气质。唐代墓室壁画中的侍女形象,既具丰满雍容的体态特征,又通过眉目神情展现宫廷生活的微妙氛围。

•宋元:文人意趣的形神重构:宋代院体画在写实基础上追求"格物致知"的理趣,如崔白的《双喜图》以严谨的构图与细腻的羽毛刻画,表现山野间的动态平衡;而苏轼、米芾等文人画家则倡导"士夫画",主张"诗画本一律",以墨竹、枯木等题材抒发胸臆,推动形神观向"逸笔草草,不求形似"的写意转向。

•明清:笔墨独立的形神超越:徐渭、八大山人等将大写意推向极致,通过夸张变形与极简构图实现"不似之似"的精神超越。徐渭的《墨葡萄图》以狂放的藤蔓与题画诗"半生落魄已成翁"直接倾诉人生感慨,笔墨的表现力与精神的宣泄达成高度统一。清代石涛提出"笔墨当随时代",主张在继承传统中创新,其《搜尽奇峰打草稿》以繁复的构图与苍劲的笔墨,展现对自然与自我的双重突破。

五、当代传承:传统精神的现代转化

在全球化与现代化语境下,中国画家持续探索形神兼备的新路径:

•中西融合的实验:徐悲鸿将西方解剖学与中国水墨结合,创作《愚公移山》等作品,以写实造型承载宏大叙事;吴冠中以抽象线条重构江南水乡,在"似与不似"之间传递东方意境。

•新工笔与新写意的崛起:当代工笔画在保留细腻技法的同时,通过超现实构图与象征符号(如陈洪绶风格的变形人物)拓展精神表达;新写意画家如李津则以市井生活为题材,用率性笔墨表现世俗中的诗意。

•观念性与材料创新:部分艺术家将传统形神观与装置、影像等媒介结合,如徐冰的《背后的故事》系列,通过光影与实物拼贴重构经典山水,赋予"形神兼备"以当代视觉语言。

中国绘画的"形神兼备"不仅是技法层面的"形似"与"神似"统一,更是文化精神的深层投射。它以笔墨为媒介,将个体生命体验与宇宙之道相贯通,在有限的画面中创造无限的精神空间。这种表达方式既是中国艺术对世界美学的独特贡献,也为当代艺术创作提供了"返本开新"的灵感源泉。正如荆标所言:中国绘画以书法为基础,以形写神,以线立骨,以墨取韵,从物象中提炼生命的节奏与韵律,最终抵达气韵生动的至高境界。

编辑/艺馨

出品/现代艺术

|

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

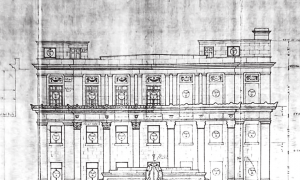

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3