|

文/小燕

中国绘画艺术的多样性与创新性如同一条奔流不息的长河,既承载着千年传统的积淀,不断融入时代活水,形成了兼具历史厚度与现代生命力的艺术体系。

一、多样性:千年文脉中的多元共生1. 题材与功能的多维延伸

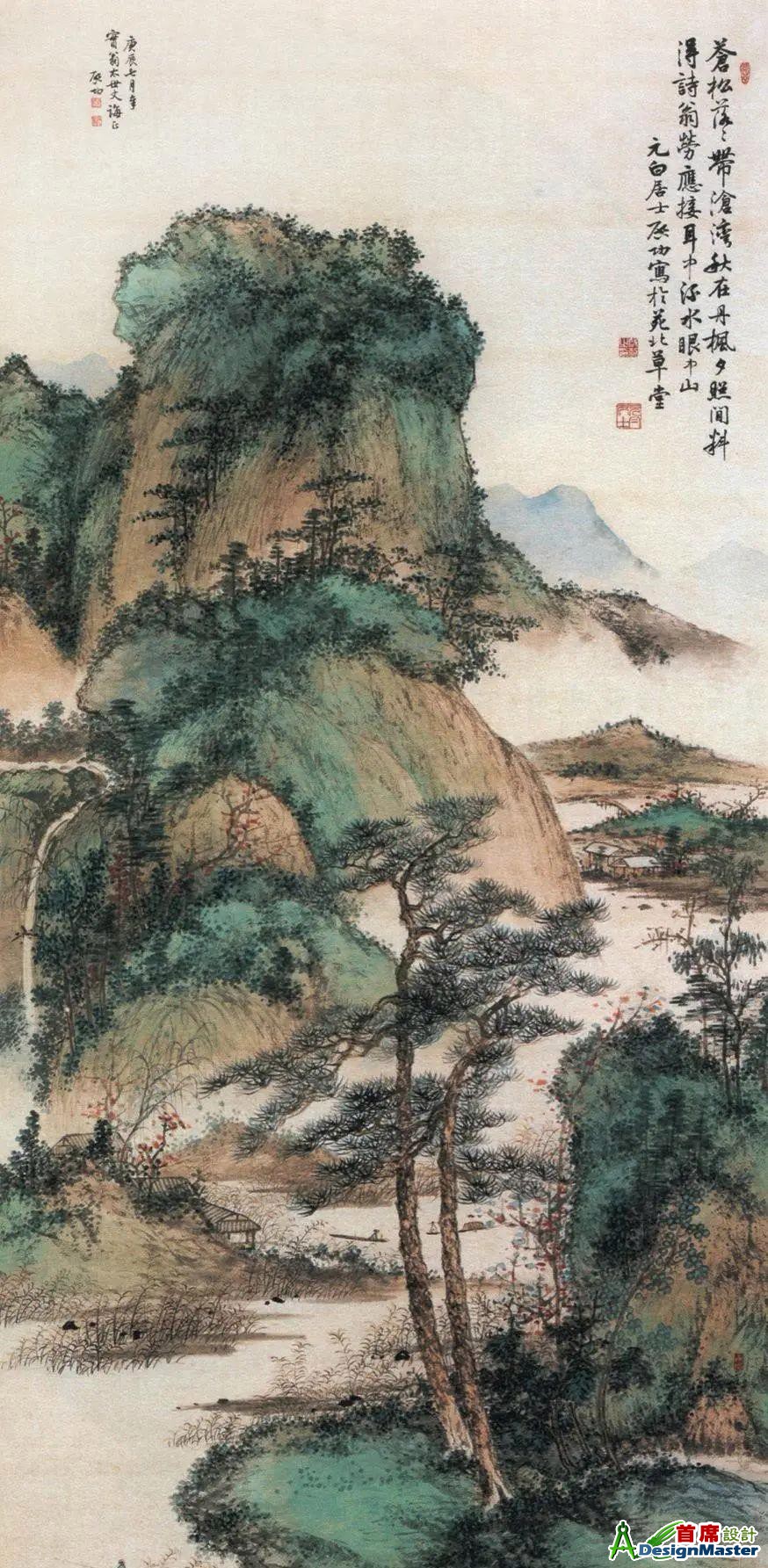

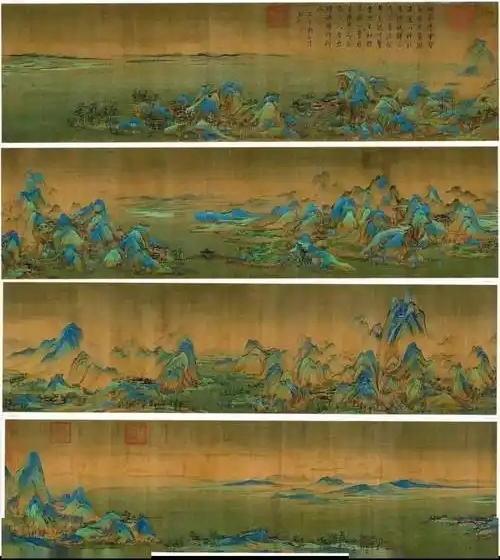

•从宫廷到民间的全场景覆盖:宫廷画以宋代《千里江山图》为代表,注重规制与叙事,服务于政治与礼教;民间年画如杨柳青年画、桃花坞年画,以吉祥题材融入生活仪式;文人画则以苏轼、倪瓒的“墨戏”为核心,借山水抒发心性,形成“诗书画印”一体的抒情传统。

•跨民族与地域的文化交融:藏族唐卡以矿物颜料与宗教叙事构建神秘世界,维吾尔族细密画融合伊斯兰纹饰与生活场景,苗族蜡染绘画将图腾符号融入织物,展现多民族艺术语言的独特性。

•历史叙事与现实关照的交织:汉代画像石记录农耕与神话,唐代阎立本《步辇图》定格政治场景,现代蒋兆和《流民图》则以写实手法直击社会苦难,题材始终与时代脉搏相连。

2. 技法与材质的无限可能

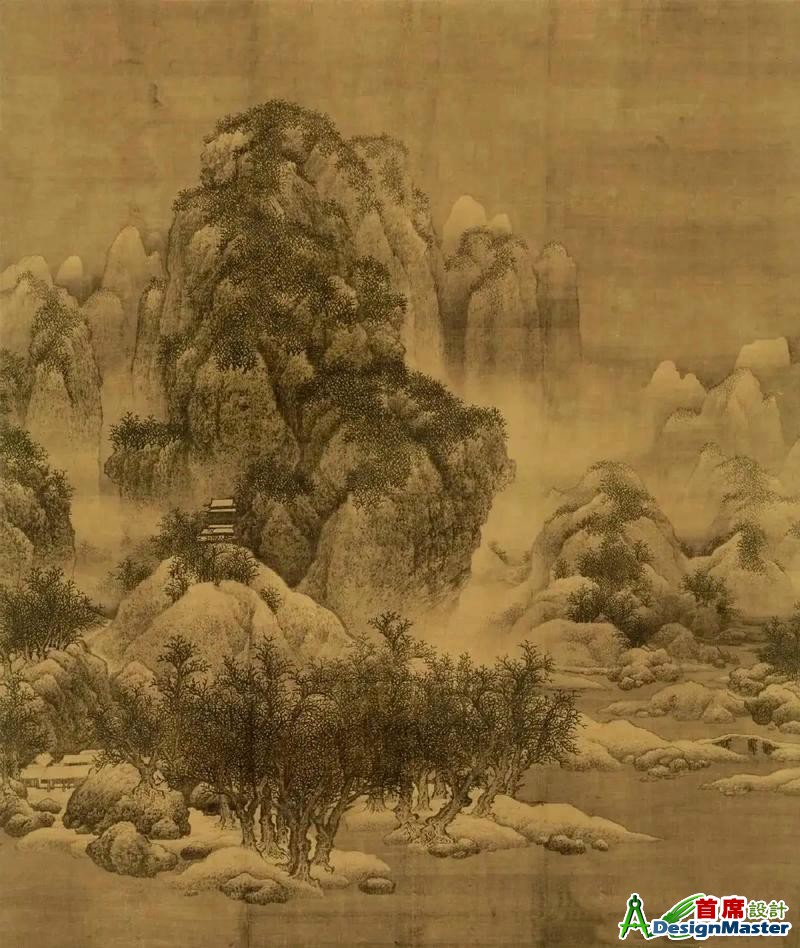

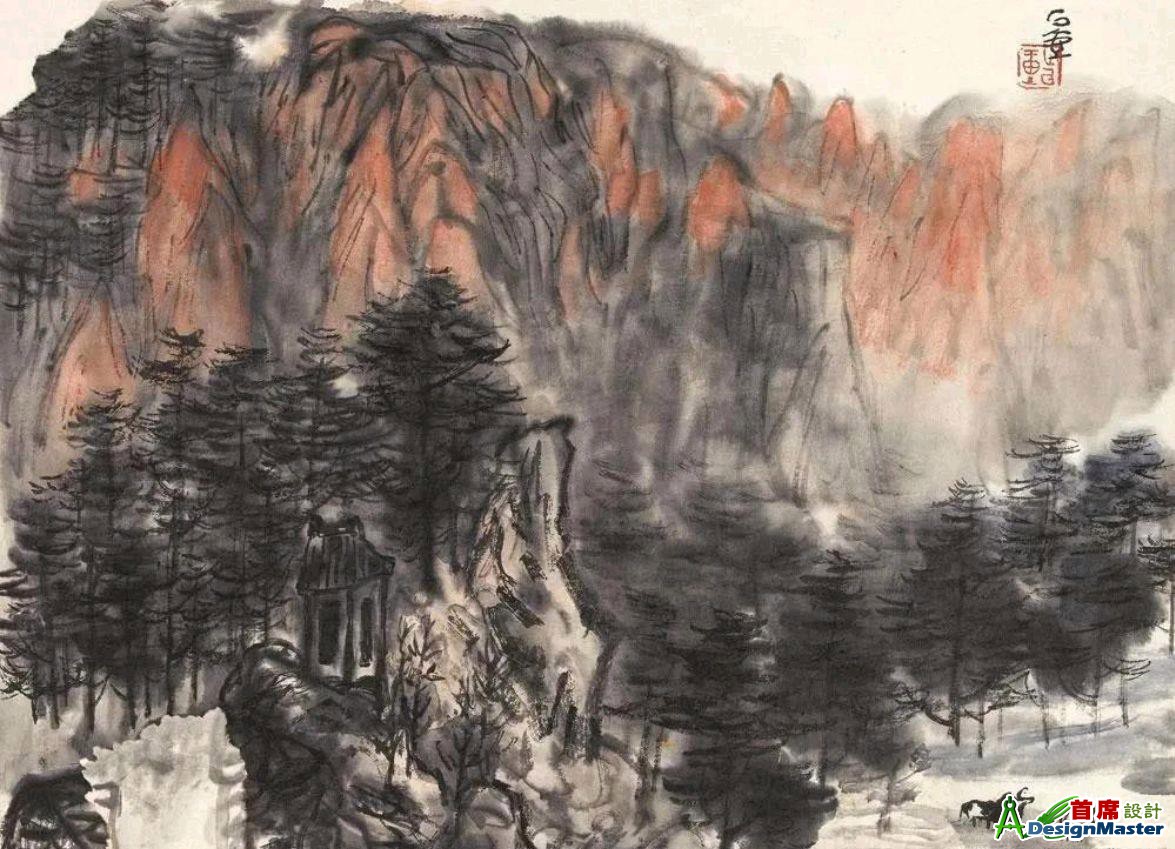

•笔墨体系的细分与突破:山水画中的“皴法”从五代董源的“披麻皴”到元代黄公望的“解锁皴”,再到现代李可染的“积墨法”,形成数十种表现山石质感的程式;花鸟画中,徐渭的“泼墨大写意”与恽寿平的“没骨法”开创不同肌理效果。

•载体与材料的跨界实验:除宣纸、绢本外,敦煌壁画在岩壁上以矿物颜料层层堆叠,明清漆画将螺钿、金箔融入绘画,当代艺术家更尝试在金属、亚克力板上用矿物色与丙烯混合创作,如徐累的工笔新作结合镜面材质,打破平面局限。

3. 风格流派的时空碰撞

•地域流派的百花齐放:明代吴门画派(沈周、文徵明)以江南文人趣味开创雅致画风,清代“扬州八怪”(郑板桥、金农)以怪诞笔墨反叛正统,岭南画派(高剑父)则在清末民初融合日本画与西方透视,形成“折衷中西”的新范式。

•传统与现代的风格对话:传统工笔重彩在当代焕发新生,如何家英的人物画以细腻线条结合现代光影;新文人画(王孟奇、李老十)则以抽象笔墨重构传统文人精神,与实验水墨形成风格互补。

二、创新性:传统基因的当代突变

1. 观念革新:从“再现”到“表达”的跨越

•传统符号的解构与重构:徐冰的《芥子园山水卷》用英文方块字重构传统山水,将笔墨程式转化为文化符号的隐喻;蔡国强以火药爆破在宣纸上生成“山水”,用物理能量替代毛笔,赋予“写意”新的暴力美学。

•社会议题的视觉转译:方力钧的“光头系列”以泼墨笔法描绘当代人状态,岳敏君的“大笑脸”用写意笔触解构集体心理,传统笔墨成为批判现实的载体,打破“逸笔草草”的古典审美局限。

2. 技术融合:跨媒介与跨学科的实验

•中西技法的深度杂交:吴冠中以西方抽象构成重组江南水乡,用点线面替代皴法;林风眠将京剧人物转化为色块与线条的现代主义绘画,让传统题材获得国际视觉语言。

•科技赋能的新可能:数字水墨艺术家利用算法生成动态山水,如《千里江山图》VR项目让观众“走进”画中;新媒体艺术家用3D打印技术将水墨笔触转化为立体装置,如邱志杰的“山水投影”在空间中构建流动的笔墨场域。

3. 文化身份的当代重塑

•传统美学的全球化对话:曾梵志在《最后的晚餐》中以乱笔技法重构达·芬奇经典,将文革符号与宗教题材并置,用传统“写意”精神解构西方经典;草间弥生的“圆点”与水墨碰撞,形成东方哲思与波普艺术的共生。

•日常生活的诗意转化:当代都市题材被纳入绘画创新,如刘庆和的水墨作品以混沌笔触描绘城市人群的疏离感,李津用市井饮食题材打破文人画的雅俗界限,让传统笔墨贴近现代生活经验。

三、多样性与创新性的共生逻辑

中国绘画的生命力,正源于对“传统”的动态理解。它不是凝固的技法,而是可不断解码的基因。从宋代文人画对院体画的反叛,到明清“异端”画家对正统的突破,再到当代艺术家对媒介与观念的颠覆,多样性始终是创新的土壤,而创新则是传统延续的必然选择。这种“和而不同”的艺术生态,既保持着“笔墨当随时代”的活力,又让千年文脉在当代世界中找到了独特的发声方式。

编辑/艺馨

出品/现代艺术

|

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

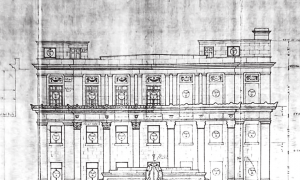

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

走进中山纪念堂,了解一代大师吕彦直

我去过中山纪念堂很多次,大多是去看公益演出。有时路过,也会被它的外观吸引,不自

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

业师和雇主眼中的吕彦直—— 一份 1928 年

编者按:

2024年是吕彦直先生(1894年7月28日-1929年3月18日)诞辰130周年。他是中

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

cad许可管理器不起作用或未正确安装。现在

AutoCAD许可证管理器错误可通过检查服务状态、重新安装许可组件或禁用冲突软件解决

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3Dmax怎么调出VRAY材质编辑器?

VRAY是3Dmax里面很常见的一个插件,我们想要在3Dmax不仅需要安装,还需要在对应的入口

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3

3DMAX装完vray后怎么在渲染时调出

3Dmax经常搭配vray使用,但有的小伙伴VRay安装完了,但是渲染设置里没有,或者不知道3